Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Название:Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0187-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования краткое содержание

Представлена наиболее полная классификация различных видов НК и даются их психологические характеристики. Описываются особенности НК по сравнению с вербальной речью. Обосновывается предложенная автором теоретическая модель двухканальной (вербально-невербальной) структуры речевого общения. Работа вносит ряд новых понятий в теорию речевого общения и вокального искусства – «эмоциональный слух», «вокальный слух», «психологический портрет человека по невербальным особенностям его речи (голоса)», «психологический детектор лжи» и др.

На основе исследований невербальных особенностей голоса вокалистов разных профессиональных уровней и квалификации, включая выдающихся мастеров вокального искусства, разработаны основы резонансной теории искусства пения, компьютерные методы диагностики и развития вокальной одаренности.

Разработанные новые методы и результаты исследований ориентированы на широкое научно-практическое применение при психологическом тестировании, профессиональном отборе, в педагогике, лингвистике, сценической речи, ораторском, дикторском, вокальном и других видах искусства, в имиджелогии, медицинской психологии, фониатрии, криминалистике и в других дисциплинах.

Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Частота основного тона. Согласно миоэластической теории голосообразования (Морозов, 1977; Berd, 1958), голос, как уже указывалось, формируется в результате периодических колебаний голосовых складок под действием проходящего через их сомкнутые края тока воздуха, создаваемого в свою очередь экспираторной мускулатурой дыхательного аппарата и эластической тягой легких. Считается, что эластические свойства голосовых складок с участием эффекта Бернулли обеспечивают достаточно стабильные автоколебания голосовых складок.

В противовес миоэластической теории голосообразования французским ученым Раулем Юссоном была выдвинута так называемая нейрохронаксическая теория образования голоса, согласно которой голосовые складки колеблются не пассивно под действием тока воздуха, а активно – в результате сокращения их мускульных волокон (m. vocalis), происходящих под влиянием нервных эфферентных импульсов, поступающих к m. vocalis по возвратному нерву (n. recurrens) (Husson, 1960, 1962). Теория Юссона, однако, встретила ряд критических возражений (Медведев и др., 1959; Морозов, 1977) и в настоящее время не является общепризнанной.

Частотой основного тона голоса называется наименьшая частота колебаний звука, соответствующая частоте прорывов воздуха черев сомкнутые края голосовых складок в процессе фонации. Частота основного тона голоса ( F 0 ) измеряется в герцах и описывается формулой: F 0 = 1 /T 0, где Т 0 – период колебания голосовых складок. Для выделения частоты основного тона голоса из речевого сигнала созданы электронные приборы – интонографы, автоматически вычерчивающие изменения частоты основного тона во времени на ленте осциллографа.

Частота основного тона (ЧОТ) воспринимается на слух как высота голоса человека, а ее изменения во времени, как интонация фразы. В оформлении интонационной структуры фразы существенную роль также играет распределение силы и длительности по составляющим ее элементам (слогам). Мужские и женские голоса различаются по ЧОТ: у женщин ЧОТ в 1,5–2 раза больше, чем у мужчин. Статистические исследования, проведенные B. C. Мартыновым (1962), показали, что ЧОТ мужских голосов колеблется в пределах 85–200 Гц, а женских – 160–340 Гц при средних значениях 136 Гц у мужчин и 248 Гц у женщин. Детские голоса имеют ЧОТ, близкую к женской.

Существенны также индивидуальные различия среди людей по характерной для каждого человека ЧОТ голоса. На этом основании ЧОТ – один из признаков персонализации личности по голосу (Рамишвили, 1981). Любопытно, что мужской и женский голоса, имеющие практически одинаковую ЧОТ, тем не менее различаются по половой принадлежности, что объясняется различиями в спектральной (обертоновой) структуре мужских и женских голосов.

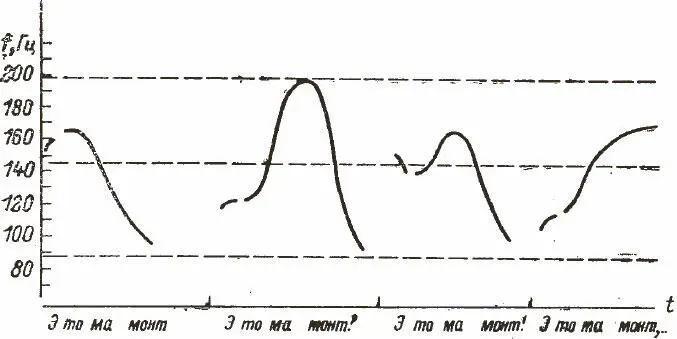

Несмотря на то, что ЧОТ не принимает непосредственного участия в кодировании фонетической информации речи, лингвистическое значение ЧОТ весьма велико. Изменения ЧОТ во времени определяют особенности лингвистической (а также и экстралингвистической – см. об этом ниже) интонации голоса: ударение, вопрос, повествование, завершенность, незавершенность высказывания, восклицание и др. (Артёмов, 1974; Цеплитис, 1974; Бондарко, 1977; Светозарова, 1982). Характерные изменения ЧОТ во времени при произнесении одной и той же фразы ( «Это мамонт» ) с различной лингвистической интонацией приведены на рисунке 6. Мелодический рисунок фразы изменяется также в зависимости от места расположения ударного слова. На ударном слове (а в нем на слоге) частота повышается.

Рис. 6. Типичный мелодический контур (изменение частоты основного тона) четырех интонационных типов русского языка: завершенного повествования, общего вопроса, восклицания и незавершенного повествования при произнесении фразы «Это мамонт» (Светозарова, 1982).

Горизонтальные прерывистые линии сверху вниз: средняя максимальная, средняя индивидуальная и средняя минимальная частота основного тона.

Слух человека обладает высокой чувствительностью к восприятию интонационной структуры речевых фраз. Слушатели способны правильно определить интонационный тип предложения даже по его меньшей части. Исследование зависимости точности такого рода опознания от длины предъявленной части фразы показало, что 80-процентная надежность правильного опознавания достигается даже при исключении 8 слогов из 13 (Светозарова, 1982).

Наконец, ЧОТ – важнейшее средство кодирования не только лингвистической интонации голоса, но и экстралингвистической информации речи: индивидуальных особенностей речи человека (Рамишвили, 1981) и эмоциональной интонации (Попов и др., 1966; Цеплитис, 1974; Брызгунова, 1984; Sedlačec, Sychra, 1962; Williams, Stevens, 1972).

Амплитудно-временные характеристики речевого сигнала и их роль в восприятии речи. Психоакустической основой восприятия громкости речи является различие в физической силе речевых звуков. Средний уровень различной разговорной речи при измерении на расстоянии 1 м колеблется от 60 до 80 дБ (относительно стандартного нулевого уровня, за который принято звуковое давление 2,10–5 Н/м 2). Уровень звукового давления гласных в целом на 10–40 дБ больше, чем согласных. Поэтому огибающая интенсивности речевого потока выглядит на осциллограмме в виде амплитудно-модулированной кривой с максимумами на гласных и минимумами на согласных.

Статистические исследования звукового потока речи по мощности показали, что разница в децибелах между наиболее слабыми звуками речи, встречающимися в 1 % случаев (по времени), и наиболее сильными звуками, встречающимися также в 1 % случаев, составляет 47 дБ. Она носит название динамического диапазона речи. А разница между условным максимумом и средним уровнем получила название пикфактора речи.

Для эффективного восприятия речи она должна быть достаточно громкой. Однако понятие достаточной громкости относительно и сильно зависит от окружающего шума, на фоне которого воспринимается речь. Для обеспечения отличной разборчивости речи (чему соответствует 80 % слоговой разборчивости) в присутствии сравнительно небольшого шума (50 дБ) уровень речи должен достигать около 73 дБ. В шуме 70 дБ для обеспечения того же качества разборчивости (80 %) необходимо усилить речь до 99 дБ, а в шуме 80 дБ речевой сигнал должен быть усилен до 110 дБ. Иными словами, для того чтобы быть отлично разборчивым, речевой сигнал должен превышать уровень средних и громких шумов примерно на 30 дБ. В случае слабых шумов (40 дБ) указанное превышение достаточно на 20 дБ. Для достижения более низкого класса разборчивости речи требуется, естественно, меньшее превышение уровня речевого сигнала над шумом, что определяется расчетным путем (Покровский, 1962), Среднестатистическая частота амплитудной модуляции (AM) речи и ее связь с характеристиками слуха была предметом специального исследования (Морозов, Черниговская, 1975). Полученные гистограммы статистического распределения AM речи русских дикторов (из числа известных чтецов) показали, что наиболее часто встречающаяся AM речи сосредоточена в области 4–6 Гц (хотя в целом захватывает и более широкий диапазон). Параллельное исследование чувствительности слуха человека к AM звука показало, что ее максимальная величина наблюдается как раз в том диапазоне AM, в котором имеется максимум AM речевых звуков, т. е. в области 3–8 Гц. Это как раз укладывается в диапазон длительности речевых слогов, т. е. 330–120 мс. Высказывается гипотеза, что данное соответствие AM характеристик слуха и речи является не случайным, а возникло в процессе эволюции в результате взаимного согласования характеристик речи и слуха. Такая повышенная избирательность слуха к AM речи обусловливает высокую помехоустойчивость слухового восприятия человеком речевого сигнала на фоне различного рода шумов (Морозов, 1977).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: