Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Название:Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Когито-Центр»

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0187-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Морозов - Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования краткое содержание

Представлена наиболее полная классификация различных видов НК и даются их психологические характеристики. Описываются особенности НК по сравнению с вербальной речью. Обосновывается предложенная автором теоретическая модель двухканальной (вербально-невербальной) структуры речевого общения. Работа вносит ряд новых понятий в теорию речевого общения и вокального искусства – «эмоциональный слух», «вокальный слух», «психологический портрет человека по невербальным особенностям его речи (голоса)», «психологический детектор лжи» и др.

На основе исследований невербальных особенностей голоса вокалистов разных профессиональных уровней и квалификации, включая выдающихся мастеров вокального искусства, разработаны основы резонансной теории искусства пения, компьютерные методы диагностики и развития вокальной одаренности.

Разработанные новые методы и результаты исследований ориентированы на широкое научно-практическое применение при психологическом тестировании, профессиональном отборе, в педагогике, лингвистике, сценической речи, ораторском, дикторском, вокальном и других видах искусства, в имиджелогии, медицинской психологии, фониатрии, криминалистике и в других дисциплинах.

Невербальная коммуникация. Экспериментально-психологические исследования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

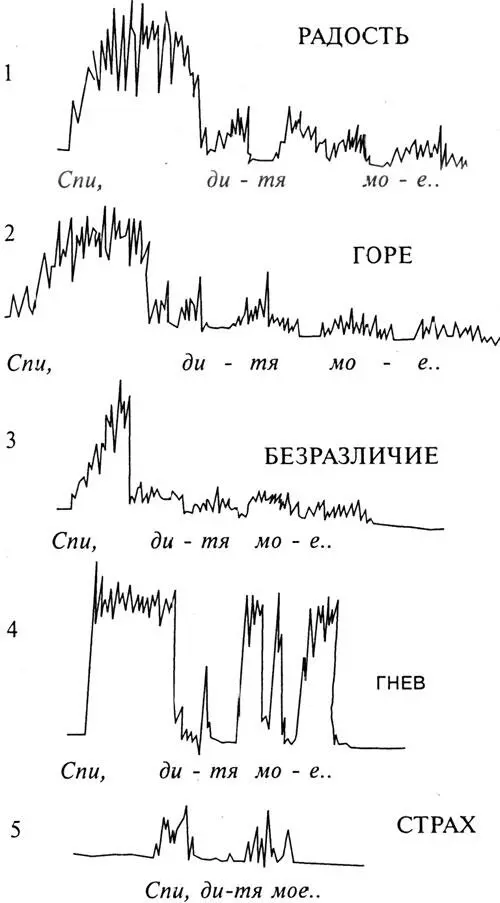

Амплитудно-временные характеристики речи являются весьма важными в передаче слушателю главным образом ее экстралингвистической информации. Так, показано, что одна и та же фраза в зависимости от ее эмоциональной окраски характеризуется специфическим узором амплитудно-временных или, как их еще называют, динамических характеристик сигнала (Котляр, Морозов, 1976). Например, время нарастания и спада амплитуды звуков при выражении эмоции горя максимально велико, а при гневе максимально коротко (см. рисунок 7). Для выражения разных эмоций человек характерным образом видоизменяет амплитудно-временную организацию фразы [10] Параллельно с этим изменяется и интонационно-спектральная структура речи.

, причем каждая из эмоций характеризуется своим специфическим набором указанных признаков.

Рис. 7.Осциллограммы огибающей звукового давления фразы «Спи, дитя мое» исполненной вокалистом с разными эмоциональными оттенками (Морозов, 1977).

1 – радость; 2 – горе; 3 – нейтрально; 4 – гнев; 5 – страх.

Наконец, амплитудно-временные характеристики речи вносят определенный вклад в восприятие ее семантического содержания. Речь идет не только о лингвистическом ударении и интонации, где роль амплитудно-временных характеристик речи очевидна (Арутюнян, 1966; Бондарко, 1977), но и о восприятии человеком слов и фраз связной речи. Несомненная значимость амплитудно-временных и других просодических характеристик речевого сигнала для его восприятия в последнее время приводит к их более активному использованию в системах автоматического распознавания речи (Ли, 1983).

1.2. Экстралингвистическая информация и восприятие вокальной речи

Речевой сигнал несет слушателю информацию двух родов. Вопервых, это собственно речевая или лингвистическая информация (обозначенная также терминами языковая, семантическая, вербальная). Носителем ее является слово. Во-вторых, звуковая речь несет слушателю информацию о поле, возрасте говорящего, его физическом состоянии здоровья, эмоциональном состоянии (Симонов, 1975) и т. п., и притом независимо от слова, от того, что говорит человек. Этого рода информация получила название экстралингвистической (внеязыковой) [11] Иногда ее обозначают термином «паралингвистическая информация» (Колшанский, 1974).

. Ее общепринятой классификации не существует. Можно выделить следующие основные виды экстралингвистической информации: 1) эстетическая, включающая ряд психоакустических характеристик голоса и речи и определяемая в целом такими субъективными оценками слушателей (в рамках метода психологического шкалирования), как «приятный – неприятный», «нравится – не нравится» и т. п.); 2) эмоциональная, характеризующая эмоциональное состояние говорящего и его отношение к предмету разговора; 3) индивидуально-личностная, на основе которой возможно опознание личности говорящего по его голосу; 4) социально-групповая, свидетельствующая о принадлежности говорящего к определенной социальной структуре по иерархическому положению, национальности (акцент) и т. п.; 5) пространственная, характеризующая местоположение говорящего по отношению к слушателю (азимут, расстояние) и его передвижение в пространстве (приближение, удаление и др.); 6) медицинская, отражающая общее состояние здоровья человека, его речевой системы в целом и состояние здоровья голосового аппарата в частности (фониатрическая информация); 7) возрастно-половая.

Носителями экстралингвистической информации являются характерные особенности организации речи и акустики голоса говорящего: тембр, высота, громкость, интонация, темпоритмические характеристики и т. п. О роли этих характеристик речи в передаче слушателю экстралингвистической информации частично указывалось в предыдущем разделе.

Есть основание считать, что экстралингвистические свойства речи человека являются эволюционно более древними по сравнению с лингвистическими (Linden, 1981). Среди гипотез возникновения языка немало данных о происхождении речи из эмоциональных и звукоподражательных выкриков предков человека (Якушин, 1984). Способностью к адекватному восприятию экстралингвистической информации человек обладал задолго до появления способности к речи (узнавание голоса матери, понимание эмоциональной интонации речи). Более того, язык эмоций – это доминирующая система звуковой коммуникации ребенка в доречевой период. Овладение речью, однако, не приводит к утрате экстралингвистической коммуникации. В современной речи человека она играет весьма важную роль.

Способность человека правильно определять эмоциональное состояние обезьян по их звуковым сигналам (Гершуни и др., 1977) указывает на определенное эволюционное родство кодирования эмоциональной информации у человека и животных. На это обстоятельство, как известно, указывал еще Дарвин (1953).

Важной особенностью экстралингвистической информации речи является ее независимость от характера лингвистической. Пол, возраст говорящего могут быть опознаны слушателем независимо от характера его высказывания. Эмоциональный контекст голоса, как правило, созвучный смыслу словесного высказывания, может ему и противоречить. Указанная независимость в значительной мере обусловлена существованием обособленных мозговых механизмов, участвующих в кодировании и декодировании этих двух видов речевой информации: преимуществом левого полушария головного мозга в обработке вербальной лингвистической информации (центры Брока и Вернике) и преимуществом правого полушария в обработке экстралингвистической информации (см.: Бару, 1977; Спрингер, Дейч, 1983).

Данные о восприятии человеком экстралингвистической информации речи несомненно более скудны (по сравнению с восприятием собственно речевой информации). В 1974 и 1978 годах в Ленинграде состоялись первые два симпозиума, посвященные различным аспектам эмоциональной информации речи. Мало изучены и другие аспекты экстралингвистической информации речи. Теория ее не разработана. Само понятие «экстралингвистическая информация» нуждается в обстоятельном системном изучении, особенно с точки зрения роли ее в общей системе звуковой коммуникации человека и во многих научно-прикладных проблемах (автоматическое распознавание речи, контроль за эмоциональным состоянием человека-оператора по его голосу, персонализация и верификация личности по голосу, проблема естественности синтетической речи и др.).

Изучение индивидуально-личностной категории экстралингвистической информации проведено Г. С. Рамишвили (1981) в интересах создания систем автоматического опознавания личности по голосу, а также рядом зарубежных авторов. Высокие разрешающие способности слуха человека при различении пола диктора проявляются даже при прослушивании шепотной речи (Шейнин, 1971).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: