Т. Мелешко-Брушлинская - Патопсихология шизофрении

- Название:Патопсихология шизофрении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Когито-Центр

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9270-0306-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Т. Мелешко-Брушлинская - Патопсихология шизофрении краткое содержание

Патопсихология шизофрении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

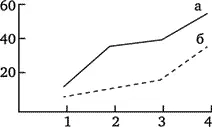

Рис. 2. Возрастная динамика выполнения задания «Идентификация формы» группами здоровых (а) и больных шизофренией (б). По оси абсцисс – возрастные группы: 5–6 лет (1), 7–8 лет (2), 9–11 лет (3), 12–14 лет (4). По оси ординат – число испытуемых, выполнивших задание правильно (в %).

Как и в предыдущем случае, приведенные результаты показывают четкую возрастную динамику формирования операции отнесения формы к эталону у детей сравниваемых групп. Однако если наибольший прирост числа правильных решений в группе здоровых наблюдается при переходе от дошкольного к младшему школьному возрасту, то у детей с аутизмом выявляется некоторое отставание в формировании операции отнесения к эталону. При этом больные дети допускают больше ошибок, чем здоровые, хотя их число сокращается в среднем от 3,54 у дошкольников до 1,04 – у подростков (у здоровых детей соответственно от 2,07 до 0,67).

Таким образом, это задание вызывает у детей, больных шизофренией, бо́льшие трудности, чем задания по перцептивному моделированию. Возможно, что бо́льшая успешность выполнения геометрического моделирования связана у больных детей с отмечаемой рядом авторов (Кононова, 1963; Поляков, Мелешко, Алейникова, 1979) относительной легкостью решения ими задач, материал которых более формален, абстрактен по содержанию. В методике отнесения к эталону ребенок имеет дело с более конкретным, предметным содержанием.

Отнесение к эталону требует отбора релевантной информации, связанной с выделением фигуры из фона. При выполнении этого задания дети с чертами аутизма обнаружили большую полезависимость, чем здоровые.

Если операционный аспект (в мышлении и в восприятии) в первую очередь отражает формирование способов познавательной деятельности, уровень развития мыслительных операций и перцептивных действий, то другая сторона познавательной деятельности, изучаемая нами, – избирательность мышления и восприятия, – отражает в первую очередь усвоение социального опыта, экологически значимых признаков и отношений.

Общим методическим приемом при изучении избирательности познавательной деятельности было использование методик «открытого типа», создание ситуаций неопределенности. Эта неопределенность задавалась «глухой инструкцией», допускающей возможность многозначных решений. Снятие неопределенности требовало опоры на прошлый опыт, на систему знаний о значимости функций и свойств предметов, на обобщенные образы-эталоны, которые формируются в процессе практического взаимодействия ребенка с миром вещей, опосредствованного его общением со взрослыми и сверстниками.

Существенным показателем избирательности мышления является характер актуализации знаний. Этот аспект мышления исследовался с помощью двух методик – «конструирование объектов» и «сравнение понятий». Нами использовался модифицированный вариант методики «конструирования объектов» , разработанный для изучения эмпирических знаний ребенка о предметном мире (Слободчиков, 1975).

В этом задании ребенку последовательно предлагались 7 карточек, на каждой из которых было написано по 4 признака предмета:

1) желтый, пушистый, маленький, легкий;

2) длинный, теплый, ароматный, гладкий;

3) белый, пушистый, холодный, скрипучий;

4) низкий, деревянный, старый, сухой;

5) круглый, прозрачный, хрупкий, теплый;

6) острый, твердый, блестящий, тонкий;

7) тяжелый, холодный, гладкий, чертит.

Ребенок должен был назвать предмет, обладающий комплексом указанных свойств. Заданный комплекс свойств может более или менее однозначно вести к актуализации одного предмета. Так, например, наиболее вероятным ответом на комплекс свойств «белый, холодный, пушистый, скрипучий» является «снег». Но даже и в этом случае остается вероятность, хотя и небольшая, актуализации других предметов. Методика построена так, что большинство заданий предоставляют возможность актуализации широкого круга предметов.

Поскольку результаты выполнения заданий с «глухой» инструкцией не могут быть оценены однозначно как правильные или неправильные, для их оценки необходим объективный критерий. В качестве такого критерия была использована частота актуализации того или иного предмета в группе здоровых испытуемых. Частота актуализации отражает и качественную характеристику актуализированных предметов, и их практическую значимость. По этому критерию все ответы испытуемых характеризуются как стандартные или нестандартные. К стандартным были отнесены те ответы, частота которых в группе здоровых превышала среднюю, остальные ответы относили к нестандартным. (Например, если в группе из 50 здоровых было получено 5 вариантов ответов, то средняя частота ответа составляет 10. Следовательно, все ответы, которые использовались чаще 10 раз, – стандартные, остальные – нестандартные.)

Коэффициенты стандартности вычислялись для каждой возрастной группы испытуемых. Так, для первого варианта задания («желтый, пушистый маленький, легкий») в группе дошкольников стандартными были ответы: цыпленок, одуванчик, котенок; в группе младших школьников – цыпленок, одуванчик. У подростков стандартным оказался лишь один ответ: цыпленок. По этим данным можно видеть возрастную динамику стандартизации ответов испытуемых.

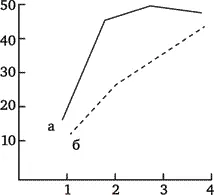

Результаты сравнительного исследования в возрастном аспекте групп больных шизофренией и здоровых детей методом «конструирования объектов» представлены на рисунке 3.

Рис. 3. Возрастная динамика избирательности мышления при решении задач на «конструирование» объекта группами здоровых (а) и больных шизофренией (б). По оси абсцисс – возрастные группы: 5–6 лет (1), 7–8 лет (2), 9–11 лет (3), 12–14 лет (4); по оси ординат – % стандартных ответов.

В группе здоровых испытуемых отмечается высокий показатель избирательности довольно рано – у младших школьников в возрасте 7–8 лет. В дальнейшем он уже мало изменяется. Средний коэффициент стандартности значительно ниже в группе больных шизофренией на всех анализируемых возрастных этапах.

На основании приведенных данных можно сделать вывод о том, что у здоровых детей раньше формируются устойчивые эмпирические связи свойств и отношений, которые лежат в основе формирования общих представлений и в дальнейшем – понятий, на основе которых формируется система знаний и опыта.

Это предположение о менее устойчивом и менее целостном характере формирования эмпирических комплексов в группе больных шизофренией подтверждает проведенный нами анализ способов «конструирования» предметов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: