Виктор Марковский - Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании

- Название:Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-99487-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Марковский - Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании краткое содержание

Своими эмблемами обзавелись штурмовики и разведчики, истребители и вертолетчики. Как известно, всякий самолет и вертолет обладает своим характером и повадками, выражающимися в особенностях техники пилотирования, удобстве в обращении, работоспособности и надежности. Под стать им были и появлявшиеся на бортах рисунки, предоставлявшие авторам большую свободу самовыражения в создании зрительного образа.

Практически все образцы известной «бортовой живописи» ушли в прошлое по завершении афганской кампании и в дальнейшем перестали существовать вместе со снятой с вооружения техникой. Лишь в единичных случаях доставшимся от Афганской войны эмблемам суждено было найти новое воплощение, продолжив жизнь с приходом самолетов нового поколения.

Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Летом 1980 года в Кабульском аэропорту прилетавших встречал лозунг «Миру — мир!» и местная шутка «Войны-то тут нет, но от нашей борьбы за мир скоро камня на камне не останется». Бои в это время уже шли по всему Афганистану, Разведывательная справка по густонаселенной Чарикарской долине у самого Кабула гласила: «Народная власть носит очаговый характер и распространяется, как правило, на здание или крепость». Могло ли быть иначе в стране, где «светлое будущее» пытались силой навязать народу с давними обычаями и традициями, за кровью и яростью боев задумываться уже не приходилось. В прицеле был враг, и оставалось только стрелять и стрелять. Патронов уже не считали: на борт «восьмерки» сверх штатного боекомплекта брали по 10–12 «цинков», и после иной жаркой схватки под ногами гремели сотни стреляных гильз, устилавших пол кабины. Выгребать их приходилось метлами и ведрами, ссыпая в кучи вокруг стоянок и доверху заполняя местные арыки.

При оказании огневой поддержки особое значение приобретал тесный контакт с наземными частями, В этом вертолетчики имели несомненное преимущество перед истребительной или истребительно-бомбардировочной авиацией: при необходимости они могли взять на борт знающего местность авианаводчика или подсесть в боевые порядки войск, чтобы уточнить обстановку и согласовать действия. В распоряжении полковника Б. В. Громова, тогда командира 5-й мотострелковой дивизии, находился солдат-художник, в цвете изображавший панораму местности, по которой вертолетчикам намечали места работы и цели. С небольшой высоты хорошо различались сигнальные ракеты и дымовые шашки, цепочка которых обозначала фронт подразделения. Атака вертолетов давала гораздо большую эффективность и точность, чем удары скоростных самолетов, нередко с высоты не способных заметить эти сигналы (бывали случаи, когда авианаводчик, отчаявшись показать цель опасно кружившим над головой самолетам, уводил их в сторону, давая ориентиром скалу в отдалении).

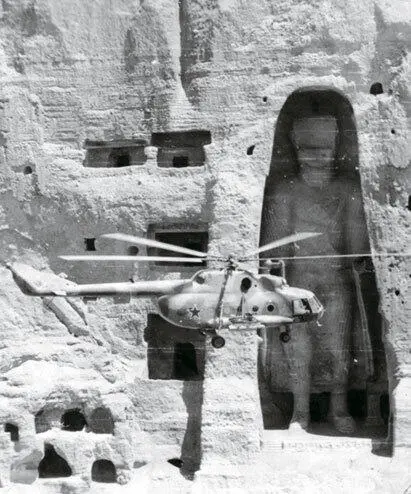

«Восьмерка» в полете у пещерного города Бамиана и знаменитых древних колоссов

Ми-8МТ доставил продовольствие и патроны на высокогорную заставу

Работая совместно с ударными самолетами, вертолеты могли «подсветить» цель пулеметными трассами или сработать по системе, названной «дым-огонь»: они наносили удар НАР, а по поднявшемуся облаку пыли и дыма сбрасывали бомбы самолеты. Преодолев известное высокомерие к винтокрылой авиациилетчики «настоящей» авиации не упускали случая «подлетнуть» на Ми-8 бортстрелками, ощутить полет у самой земли и вплотную встретиться с противником.

Патрулируя («просматривая») окрестности и приграничные районы, вертолеты вели поиск вооруженных отрядов и пресекали путь караванов с оружием. В тянувшихся за Фарахом и Кандагаром пустынях Регистан и Хаш поиск облегчали хорошо видимые с воздуха тропы и шлейфы пыли, часами державшиеся за прошедшим караваном или машиной. По ним нагоняли путников, высаживали группы досмотра, а то и решали их судьбу с ходу. Однозначно признавался врагом человек или группа, имевшие оружие, пытавшиеся оторваться от преследования, разбежаться или спрятаться. При досмотре требовалось особое чутье и осторожность: в руках у мирного купца мгновенно мог появиться автомат, а караванщики, случалось, сами бросались в атаку. Летом 1980 года так был убит командир Ми-8Т Г. Пожарищенский из 280-го овп, севший в Регистане. Машину с раненым штурманом и бортстрелком сумел привести домой борттехник «харитоновской выучки» А. Медведев. Незадолго до этого там же в стычке с бандой комэску Сидорову пулей «подстригло» волосы, его штурман был ранен в шею, а борттехнику пришлось из РПК отстреливаться от наседавших моджахедов, пока отходившая группа грузила на борт убитых и раненых.

Посадка в степи Ми-8МТ из 205-й овэ. Осень 1987 года

Ми-8МТ авиации пограничных войск

Вертолеты Ми-8

Ми-8МТ из 239-й овэ. Эмблемой спецназовской эскадрильи был снежный барс, изображение которого красовалось на правом бронещите. Газни, осень 1987 года

С насыщением ПВО крупнокалиберными зенитными пулеметами и ЗГУ с эффективной наклонной дальностью стрельбы до 1500 м пришлось поднять эшелоны полетов вертолетов. Количество попаданий из стрелкового оружия, в том числе калибром до 14,5 мм, на высотах свыше 1200 м падало до 3–5 % от общего числа, а после 2000 м его можно было не принимать во внимание. Появление ПЗРК качественно изменило характер применения вертолетов, по сути, началась война за господство в воздухе. «Ред Ай — опасные районы» отмечались на полетных картах еще в 1980 году, а в мае 1982 года в Панджшере были захвачены первые душманские «Стрелы». Однако новое оружие еще не было толком освоено, у взятых трофеев, например, оказались совершенно отсыревшими батареи. Первые пуски были зафиксированы в 1983 году, затем их число стало угрожающе нарастать; к концу 1984 года отметили 62 случая применения ракет, в 1985 — 141 пуск, в 1986 — уже 847, поразившие 23 машины. В 1987 году, по данным оперативного отдела штаба 40-й армии, у противника имелся 341 ПЗРК, а в лагерях на территории Пакистана и Ирана, где обучали зенитчиков, специальность стрелка-ракетчика стала одной из массовых. Попадание ракеты с мощной БЧ, полосовавшей вертолет плотным потоком осколков и фугасным ударом, чаще всего при водило к катастрофическому исходу — пожару, взрыву и гибели летчиков. Специалисты, изучавшие устойчивость систем и узлов вертолетов к ПЗРК, пришли к однозначному выводу: «Прямое попадание ракет в вертолет приводит к его гибели, поэтому конкретный характер боевых повреждений авиатехники в данном случае не представляет практического интереса». Зона досягаемости ПВО с появлением более совершенных «Стингеров» охватила высоты до 3500 м, а поджидать авиацию стрелки могли повсюду: докладывали даже о пусках с окраин Кабула, с крыш домов и автомобилей.

Пара Ми-8 280-го овп осуществляет патрулирование — «просмотр» дорог под Кандагаром. Над приборной доской слева виден коллиматорный прицел командира ПКИ для пуска НАР и стрельбы из курсовых пулеметов. Весна 1981 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: