Виктор Марковский - Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании

- Название:Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Яуза

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-99487-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Марковский - Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании краткое содержание

Своими эмблемами обзавелись штурмовики и разведчики, истребители и вертолетчики. Как известно, всякий самолет и вертолет обладает своим характером и повадками, выражающимися в особенностях техники пилотирования, удобстве в обращении, работоспособности и надежности. Под стать им были и появлявшиеся на бортах рисунки, предоставлявшие авторам большую свободу самовыражения в создании зрительного образа.

Практически все образцы известной «бортовой живописи» ушли в прошлое по завершении афганской кампании и в дальнейшем перестали существовать вместе со снятой с вооружения техникой. Лишь в единичных случаях доставшимся от Афганской войны эмблемам суждено было найти новое воплощение, продолжив жизнь с приходом самолетов нового поколения.

Камуфляж и бортовые эмблемы авиатехники советских ВВС в афганской кампании - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

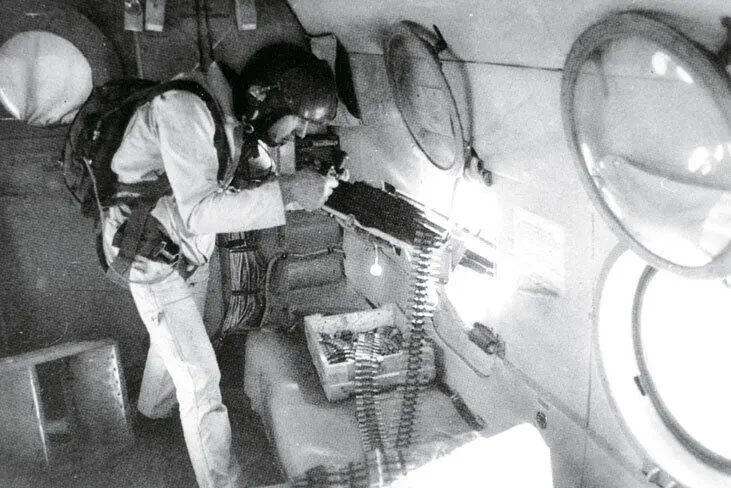

Первые доработки по повышению защищенности от ПЗРК были проведены уже летом 1980 года. Они включали установку экранно-выхлопных устройств (ЭВУ) и автоматов пассивных помех АСО-2В с ИК-ловушками. ЭВУ, смешивая горячие выхлопные газы с наружным воздухом, снижали тепловой фон двигателей в два-три раза. Блоки АСО, содержавшие по 32 пиропатрона ЛО-56, подвешивались на стальных лентах под хвостовой балкой. Позднее на Ми-8МТ их стали монтировать пакетами по три на бортах фюзеляжа, чтобы ловушки догорали в тепловом следе двигателей. Отстрел задавался автоматически сериями по 4–16 штук. Однако эти системы не обеспечивали радикального решения: эффективность маломощных ловушек со временем горения 5–8 секунд составляла только 10–15 %, а конструкция ЭВУ оказалась не совсем удачной. Выхлопные газы они направляли вверх, чтобы их размывало потоком от винта, но проведенные в ЦАГИ эксперименты, в ходе кото рых вертолет с ЭВУ снимали с разных ракурсов тепловизионной аппаратурой, выявили неожиданный эффект — наличие при прохождении лопастей четко идентифицируемых всплесков ИК-излучения, привлекательных для ГСН ракет. Добиваясь удовлетворительного результата, пришлось сменить три типа ЭВУ.

Борттехник Ми-8МТ ведет огонь из пулемета ПКТ через боковой иллюминатор

С 1982 года на вертолетах появилась станция оптико-электронных помех С0ЭП-В1А (изделие Л-166 или «Липа»), которую монтировали на верху фюзеляжа. При помощи нагревательного элемента (мощной ксеноновой лампы или нихромовой спирали) и системы вращающихся линз «Липа» создавала вокруг вертолета импульсный поток непрерывно перемещающихся ИК-лучей, вызывавших раскачку следящей системы ракет и срыв наведения. Станция оказалась чрезвычайно эффективной: при испытании она срывала атаку с вероятностью, близкой к 1, хотя имела «мертвые зоны» внизу и не обеспечивала полностью защиту от появившихся «Стингеров». Практичные вертолетчики нашли и бытовое применение поистине универсальной системе, приспособившись на ее мощной «печке» жарить картошку и кипятить чайники. Суммарная эффектив ность всех трех вертолетных систем активной и пассивной защиты в боевых условиях достигала 70–85 % (она оценивалась по числу сорванных пусков к их общему числу).

Вместе с тем ЭВУ прибавляли 68 кг массы, еще 50 кг давали АСО и 25 кг — «Липа», что было довольно много для потяжелевшей после всех доработок машины. Общая масса доработок достигла 500 кг, из-за чего их накопление начинало давать отрицательный эффект. Для сохранения летных качество в частях начали облегчать вертолеты, снимая ферменные ПКТ, а нередко и громоздкие «лопухи» ЭВУ, сильно увеличивавшие сопротивление (особенно это ощущалось на менее мощных Ми-8Т, «потолок» которых на режиме висения составлял полметра от земли!). Хвостовой ПКТ, незаменимый для защиты от огня сзади, оставляли. Другой простой и эффективной мерой стала установка зеркал заднего вида, позволявших летчикам следить за задней полусферой. В итоге у Ми-8 уязвимость при выходе из атаки оказывалась почти вдвое ниже, чем у Ми-24, такой защиты не имевшего. Топливные баки Ми-8 снаружи оклеивали пористой резиной, закупоривавшей пробоины, а изнутри заполняли пенополиуретановой губкой, останавливавшей пламя и гасившей взрыв. Эти меры практически исключали пожары и взрывы баков даже при попадании крупнокалиберных пуль. Разнесли тросы управления рулевым винтом, чтобы их не перебивало одним попаданием (как не раз случалось раньше), защитили экранами магистрали масляных и гидросистем, попутно проведя множество эксплуатационных улучшений: вечно текущие дюриты гидравлики заменили прочными шлангами в металлической оплетке, повысили ресурс лопастей за счет усиления лобовой оковки, защищавшей от туч песка и летевших камней, герметизацией шарниров защитили их от пыли. Характеристики Ми-8МТ улучшили установкой двигателей ТВЗ-117В с повышенной высотностью. С 1983 года на Ми-8МТ стали применять ракетные блоки Б-8В20 с более мощными 80-мм НАР, пушечные контейнеры УПК-23–250 и универсальные вертолетные гондолы ГУВ, комплектовавшиеся скорострельными пулеметами и гранатометами.

Высадка разведгруппы спецназа в Панджшере. 50-й осап, июль 1986 года.

Вертолеты Ми-8

Ми-8МТ из 50-го осап. Вертолет нёс бортовой номер 50, повторяющий номер своей части — знаменитого кабульского «полтинника». Кабул, осень 1988 года

Растущее число потерь побудило вертолетчиков использовать разные приемы — от противозенитного маневра и работы с малых высот, оставлявших противнику минимум времени на изготовку и прицеливание (ГСН «Ред Ай» и «Стингеров» могла захватывать цель на высотах не ниже 30 м), до ухода на практический потолок, вне досягаемости огня ПВО. Моджахеды, в свою очередь, совершенствуя оборону, вводили посты раннего предупреждения, рассредоточивали зенитные позиции для ведения огня с разных направлений и ярусов в горах, эшелонировали их вокруг базовых районов с растущей плотностью к центру. При очередном наступлении на Панджшер весной и летом 1984 года за один день 16 июня (запомнившийся как «день вертолетчика») на базу не вернулись пять машин. В апреле 1986 года, пытаясь высадить десант на нерасчищенный от ПВО плацдарм у базы Джавара, пять вертолетов потеряли афганцы.

Ми-8МТ из состава 50-го осап на площадке Кабульского аэродрома. Рядом с вертолетом лежат собранные к вылету рюкзаки и оружие разведгруппы

Без потерь не обходились крупные операции «Пустыня» в июле 1985 года, сопровождавшаяся высадкой в горах 7000 человек, и «Плотина» осенью того же года, в ходе которой Кунарское ущелье на протяжении 170 км блокировал десант из более чем 12 000 бойцов.

В ноябрьской операции под Кандагаром вертолеты выполнили за две недели 508 вы летов, высаживая и обеспечивая десантников на 19 площадках. За эти дни были сбиты три Ми-8МТ, в одном из которых погиб командир 280-го полка Филюшин. В горах, где зенитный огонь был особенно опасен, а обзор и маневр затруднены, потери возрастали в 1,3–1,5 раза по сравнению с операциями на равнинах. Всего за 1985 год боевые потери Ми-8 распределялись следующим образом: 27 % пришлось на ручное стрелковое оружие, 40 % — на огонь ДШК, 27 % — ЗГУ и 6 % — ПЗРК. За тот год среднее число вылетов на один Ми-8 составило 426, а максимальное — 906 с налетом 963 часа.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: