Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Некоторых художников кубистические эксперименты с формой постепенно привели к беспредметному, абстрактному искусству. Ведь если зрителю позволено рассмотреть предмет одновременно с разных точек зрения, а точек таких может быть сколько угодно, то в этом бесконечном «перечислении» ракурсов сам предмет просто потеряется, исчезнет.

Прорыв из кубизма в область абстракции произошёл через орфизм. Так поэт Гийом Аполлинер назвал творческую манеру Робера и Сони Делоне (1885–1979), считая, что их произведения, подобно музыке древнегреческого героя Орфея, завораживают и очаровывают людей, наполняя их сердца радостью. Сам Робер Делоне не очень доверял этому определению и именовал своё искусство чистой живописью, движением цвета в свете, симультанной (от франц. simultane — «одновременный»), а иногда, играя словами, синхромной (от греч. «син» — «вместе» и «хрома» — «цвет») живописью. Смысл её заключается в том, что при взгляде на предмет художник прежде всего, помня о законах физики, извлекает разложенный на составные цвета световой поток. Теория «чистой живописи», как и многие другие теории модернизма, не очень понятна и не очень конкретна. Но картины супругов Делоне сами по себе не нуждаются в пояснениях. Многоцветные круги, похожие на весёлые детские мячики, радужные арки, спирали празднично ярки и радостны. А парижанки, которые щеголяли в «симультанных» нарядах из ателье Сони Делоне, совсем не задумывались о значениях терминов. Большинство художественных течений, возникших в начале XX столетия, остались лишь краткими эпизодами в бурной биографии века. Кубизму же была суждена долгая жизнь. И в сегодняшнем искусстве часто можно наблюдать результаты его пластических экспериментов.

Пабло Пикассо (1881–1973)

История искусства знает не так уж много мастеров, которые при жизни были признаны классиками. В XX в. это, безусловно, Пабло Пикассо.

Пикассо родился в городе Малаге на юге Испании. Первые уроки живописи он получил от отца — Хосе Руиса, учителя рисования и мастера декоративных росписей. (Пикассо — фамилия матери художника, ранние работы он подписывал Пабло Руис или Руис-Пикассо.) В четырнадцать лет юноша поступил в школу изящных искусств Ла Лонха в Барселоне, однако вскоре покинул её, разочаровавшись в рутинной академической системе обучения. Затем учился в мадридской Королевской академии художеств Сан-Фернандо, но ушёл и оттуда. Подлинной школой для него стала художественная жизнь Парижа, куда он впервые попал в 1900 г. В это время, на рубеже веков, именно здесь рождалось новое искусство.

Молодой живописец очень скоро выработал собственную манеру изображения. Период с 1901 по 1904 г. критики позже назовут «голубым периодом» творчества Пикассо — по господствующему голубому цвету его картин. Тогда художник ещё не окончательно обосновался в Париже и часто жил и работал в Барселоне. Мотивы его произведений того времени необычны для французской живописи, но типичны для испанской традиции. Одиночество, обездоленность, физическое убожество персонажей («Завтрак слепого», 1903 г.; «Нищий старик с мальчиком», 1903 г.; «Двое», 1904 г., и др.) не заслоняют их человечности, и взволнованно-сочувственное отношение художника к своим героям передаётся зрителю.

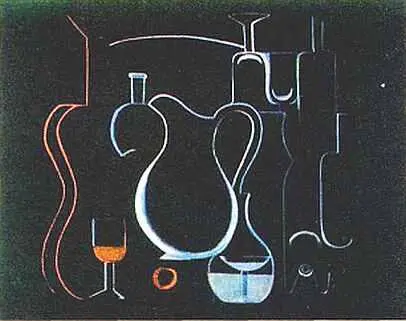

В 1918 г. французский художник Амеде Озанфан (1886–1966) и Шарль Жаннере (Ле Корбюзье) опубликовали манифест «После кубизма», в котором заявили о создании нового художественного течения — пуризма (от франц. pur — «чистый»). Живопись пуристов превращает предмет в повод для утончённой игры линий, изысканных обобщённых силуэтов и цветовых пятен. Пуризм провозглашал идею «очищения» изображаемого, замены его «пластическим символом», знаком, способном выявить внутреннюю конструкцию предмета.

В «голубой период» у Пикассо часто возникали сюжеты, где слабый оберегает слабейшего. В этой особой близости художник видит спасение и надежду, единственную возможность выжить в чужом, враждебном окружении. Такова «Девочка с голубем». Трогательная, хрупкая фигурка ребёнка как бы включает в себя силуэт голубя. Ладошки, заботливо прижимающие к груди птицу, и защищают её, и в то же время словно согреваются её теплом.

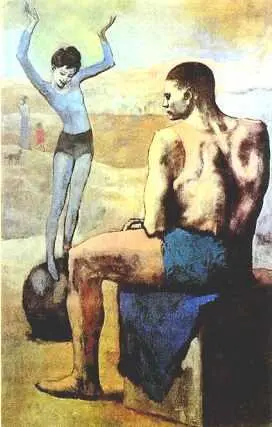

С мастерской точностью художник нашёл меру равновесия в композиции этой картины. Он противопоставил гибкую балансирующую фигурку юной гимнастки неподвижному, словно неотделимому от сиденья-куба, атлету на первом плане.

Главное средство выразительности в работах Пикассо «голубого периода» — линия. Монохромность (одноцветность) картин лишь подчёркивает напряжённую силу замкнутого контура.

В 1905–1906 гг. Пикассо уже постоянно жил в Париже. На дверях его скромного ателье на Монмартре (районе в Париже, где селились бедные художники, литераторы, музыканты) висела табличка: «Место встречи поэтов». Среди друзей Пикассо — поэты-авангардисты Гийом Аполлинер, Жан Кокто, Поль Элюар. Он сблизился с художниками молодого поколения и вскоре стал центральной фигурой этого сообщества.

Постепенно Пикассо изменил цвета палитры на ало-золотисто-розовые (отсюда и название — «розовый период»), общая грустная тональность картин смягчилась. Главные персонажи «розового периода» — бродячие артисты, циркачи. Их бедный и вольный мир сплочён прочнейшими узами душевного родства, братства, общей судьбы и трудов. Художник изображал их на фоне странных пустынных ландшафтов. Эта, казалось бы, реальная среда выглядит как иная планета, загадочное пространство, отделяющее его наивных и мудрых героев от всех остальных людей.

В конце «розового периода» у Пикассо появились картины, навеянные античной классикой, — с обнажёнными юношами, ведущими и купающими лошадей («Мальчик с лошадью», 1905–1906 гг.; «Водопой», 1906 г.), с обнажёнными девушками. Здесь нет щемящей жалости, неприкаянности и трагизма. Поэзия античного мифа ещё не раз войдёт в творчество художника, постоянно возвращая его к непреходящим ценностям, к красоте, исполненной достоинства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: