Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Начиная с 1947 г. Пикассо десять лет жил в Валлорисе, городе на юге Франции. Здесь в 1952 г. в старой, уже давно не действующей капелле, он расписал стены крипты — небольшого сводчатого коридора под алтарём. В одной композиции представлены персонажи и атрибуты «Войны» — похоронные дроги, силуэты погромщиков, сама Война с окровавленным ножом и рыцарь Мира, преграждающий ей путь. Другая изображает «Мир» — пляшущих и играющих человечков, крылатую лошадь. На стене в конце коридора — солнце с лучами-колосьями. Как признался однажды сам художник, он желал, чтобы люди входили в его «Храм мира» со свечами и шаг за шагом высвечивали из темноты фрагменты росписи. В Валлорисе Пикассо увлёкся искусством керамики. На блюдах, вазах и чашах вновь и вновь появлялись его любимые персонажи — фавны и кентавры, тореадоры и фантастические женщины, быки и голубки. Керамические мастерские в Валлорисе, сохранив «марку» Пикассо, продолжают тиражировать изделия, придуманные художником.

Испания и Франция с равным правом называют Пабло Пикассо «своим» мастером. Сам же он стал для современников воплощением понятия «художник XX века».

Футуризм

Новые течения в искусстве нередко заявляют о своём появлении публикацией художественных программ и, как правило, всячески ниспровергают предшествующие «открытия».

В громкости подобных заявлений представителям футуризма не было равных. Это естественно: само название футуризм (от лат. futurum — «будущее») говорило об их намерении создавать новое искусство, искусство будущего, приверженности к переменам и о решительном отказе от традиций.

Основатель движения Филиппо Томмазо Маринетти (1876–1944), итальянский поэт, опубликовал первый манифест футуризма на страницах парижского журнала «Фигаро» в феврале 1909 г. «Главными элементами нашей поэзии будут: храбрость, дерзость и бунт». «Нет шедевров без агрессивности», — провозглашал он. Программ и манифестов у футуристов было очень много — гораздо больше, чем творческих достижений. Например: «Убьём свет луны» (1909 г.) или «Манифест против „Монмартра“» (1913 г.). А кроме того, проходило множество устных выступлений, футуристических вечеров. Громкое эхо футуризма звучало и в Париже, и в России, но его идеологическим центром была Италия. Здесь набирало силу националистическое движение, позже приведшее к установлению фашизма. Футуризм с его прославлением войны как «гигиены мира», с культом сильного кулака и агрессии пришёлся, что называется, «ко двору».

Фигура скачущей лошади в этой и других работах Боччони («Упругость», «Материя», обе 1912 г.) могла бы послужить иллюстрацией к следующему тезису одного из футуристических манифестов: «…предметы множатся, деформируются, преследуют друг друга, как торопливые вибрации в пространстве, ими пробегаемом. Вот таким образом у бегущих лошадей не четыре ноги, а двадцать, и их движения треугольны».

Под первой, собственно художественной программой, «Манифестом художников-футуристов» (11 февраля 1910 г.), подписались все итальянские художники — члены группы: Умберто Боччони (1882–1916), Джакомо Балла (1871–1958), Карло Карра (1881–1966), Джино Северини (1883–1966) и Луиджи Руссоло (1885–1947). Вскоре они выпустили «Манифест техники футуристической живописи».

В чём его главное содержание? Что было для художников-футуристов определяющим признаком будущего? Прежде всего движение. И конечно же, прославление машины, индустриализации, урбанистической цивилизации. «Движение, которое мы хотим воспроизвести на полотне, не будет более закреплённым мгновением всемирного динамизма, это будет само динамическое ощущение…» — заявляли футуристы. Передача движения достигалась просто и без затей. Таким приёмом обычно пользуются мультипликаторы, разбивая и фиксируя этапы ходьбы, бега, жеста персонажа по кадрам. Футуристы совместили эти элементы в один «кадр»: на картине они показывали фазы движения одновременно. При этом в их манере членить объёмы легко заметить влияние кубистической живописи, которую сами футуристы упрекали в «застылости».

Подчас разложение движения доводит изображение до абстракции, как это происходит, например, в циклах Баллы «Скорость-Пейзаж» (1912 г.), «Линия-Скорость», «Вихрь» (1914 г.).

В футуристическом искусстве не следует искать глубокого психологизма, интереса к внутреннему миру человека. Напротив, культ машины вдохновлялся мечтой о «создании механического человека с заменимыми частями». В 1913 г. был опубликован «Манифест механического искусства», а Северини и его товарищи населили свои картины механическими существами, похожими на роботов (хотя слово это возникло лишь в 1920 г.).

Однако всё это было уже отзвуком былого футуристического шума. Постепенно футуризм растворился в других художественных течениях.

Метафизическая живопись

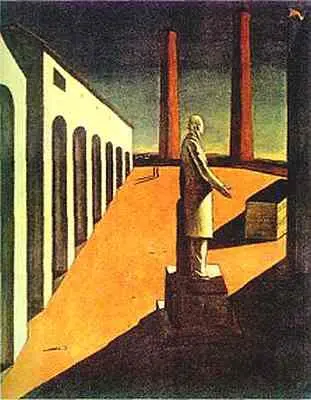

Кружок живописцев-метафизиков возник в Италии в годы Первой мировой войны. Основатель и наиболее яркая фигура этого течения — Джорджо Де Кирико (1888–1978). В 1910 г. он впервые назвал свою картину «Тайна осеннего вечера» метафизической (от древнегреч. «мета та физика» — буквально «после физики»; в данном случае — «по ту сторону физической реальности»).

С 1911 г. Де Кирико жил в Париже, выставлялся в Осеннем салоне и в «Салоне независимых». Его творчество одобряли будущие лидеры сюрреализма Гийом Апполинер и Андре Бретон.

Творческие взгляды Де Кирико были диаметрально противоположны футуризму с его культом безудержного движения. Художник поэтизировал вечный покой. Любимый его образ — южный город летом, в жаркие послеполуденные часы, когда жители сидят по домам и улицы пустынны; когда свет достигает предельной силы, а тени — предельной глубины. В этой «спокойной и бессмысленной красоте вещества» он чувствовал близость к истине, к первооснове мира, которая, впрочем, всегда остается тайной для человеческого разума. «В тени человека, идущего солнечным днём, — утверждал Де Кирико, — заключено больше тайны, чем во всех религиях». «Тайна» — любимое слово в лексиконе художника. «Что же мне и любить, как не тайну?» — написал он на обороте автопортрета 1908 г. «Тайна оракула», «Тайна часа», «Тайна дня» — это названия картин Де Кирико 1910–1914 гг.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: