Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

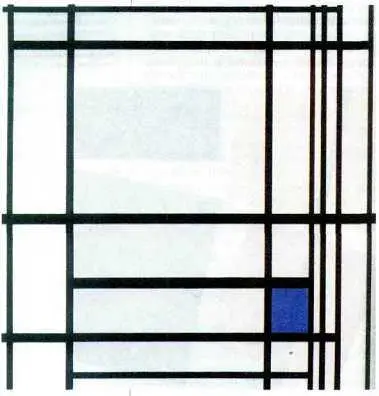

В так называемых ярких полотнах насыщенные цветом гладкие плоскости Мондриан заключал в жёсткую чёрную сетку, добиваясь этим впечатления сияния, свечения цвета («Композиция красного, жёлтого, синего и чёрного», 1921 г.). В 30-х гг. художник разрывал или удваивал чёрную линию, стремясь к более резким контрастам. При этом в отличие от «ярких» работ он ограничивался двумя, а чаще одним цветом («Композиция с синим», 1937 г.). По мнению Мондриана, «цвет должен быть свободен от индивидуальности, от личных эмоций, он должен выражать лишь всеобъемлющий покой». Своими цветными «решётками» мастер оформил и интерьер собственной мастерской в Париже, куда переехал в 1919 г.

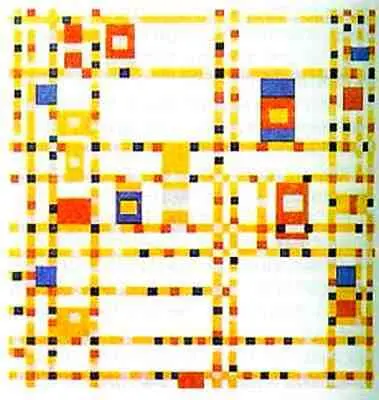

Несмотря на внимание публики к неопластическим работам и регулярное участие художника в выставках, средства к существованию ему доставляли акварельные натюрморты с цветами. Лишь спустя десять лет абстракции Мондриана стали находить спрос, но материального благополучил ему удалось достичь лишь незадолго до смерти, в Америке. Здесь Мондриана называли самым знаменитым иммигрантом. В 1942 г. с успехом прошла его первая в жизни персональная выставка. В США художник работал над большими композициями: «Нью-Йорк-сити» (1941–1942 гг.), «Бродвей буги-вуги» (1942 г.), «Победа буги-вуги» (1943 г.). Теперь линии, как бы подчиняясь пленившим его ритмам джаза и буги-вуги, дробятся маленькими цветными квадратиками, чёрная сетка стала необязательной.

Искусство Мондриана во многом повлияло на современную живопись, архитектуру и дизайн.

Дадаизм

Странное слово «дада» дало название одному из этапов европейской культуры (правда, иногда дадаизм именуют контркультурой, или антикультурой). Существуют разные варианты его толкования. Это и детский лепет. И игрушечный конёк, как его называют французские ребятишки. В некоторых провинциях Италии так зовут маму. А ещё «дада» — двойное утверждение по-русски и по-румынски, нечто вроде «ладно». Основатель течения, французский теоретик искусства, живописец и поэт, выходец из Румынии Тристан Тцара (настоящее имя Сами Розеншток, 1896–1963) заявлял, что «дада» можно перевести с языка одного из африканских племён как «хвост священной коровы». На самом же деле Тцара слово понравилось, так как ничего конкретно не обозначало и могло быть использовано им и его единомышленниками для обозначения своей деятельности.

Впрочем, помимо непонятного названия дадаизм преподнёс публике множество гораздо более любопытных загадок. Например: какое вообще отношение он имеет к художественному творчеству? Ведь главной его идеей было последовательное разрушение какой бы то ни было эстетики. Дадаистов даже нельзя было упрекать в чём-либо, поскольку они сами провозглашали: «Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего, несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего». Ошарашенные зрители, естественно, ничего и не понимали, а потому каждое публичное выступление дадаистов заканчивалось крупным скандалом.

Родилось движение в Швейцарии, нейтральном государстве, куда в годы Первой мировой войны стекались дезертиры из разных стран. Среди них оказались художники и литераторы. В 1916 г. они стали собираться в цюрихском кабаре «Вольтер». Здесь и родился дадаизм. У истоков его кроме Тцара стояли немецкие писатели-эмигранты Хуго Балль, Рихард Хюльзенбек, живописец, скульптор и поэт Ханс Арп (1886–1966), швейцарская художница Софи Тауберг (1889–1943).

Мировая катастрофа опрокинула все представления о порядке вещей и здравом смысле. Бессмыслица происходящего оправдывала крайний протест против любой, даже «революционной» культуры. Ведь она была не способна ни повлиять на это безумие, ни остановить его. Мир разваливался на глазах в циничной самоубийственной войне, однако политики продолжали выступать с высокопарными лозунгами. И дадаисты презирали его, смеялись над ним, дразнили и провоцировали. Футуристы тоже сбрасывали традиции «с корабля современности», но сразу же провозглашали собственные ценности. В этом была принципиальная разница: при всём разрушительном пафосе футуризм был предельно серьёзен, дадаисты — играли.

Поэты декламировали бессвязные наборы слов (причём обычно хором). Счёт из прачечной мог быть прочитан как стихотворение. Танцевали на дада-вечерах в мешках. Художники демонстрировали композиции, в которых не усматривалось ни малейшего смысла. В абстракциях или коллажах они произвольно совмещали разные предметы, нисколько не заботясь о какой бы то ни было цельности.

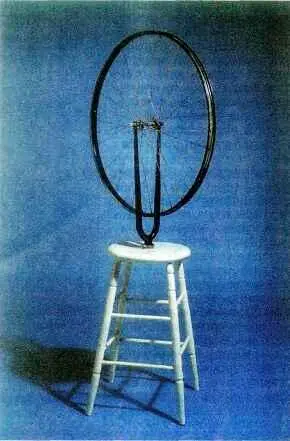

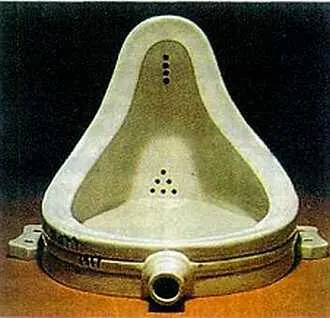

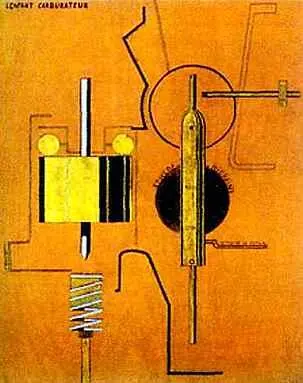

В отрицании любых общепринятых ценностей дадаизм имел предшественников. С 1913 г. в Нью-Йорке французский художник Марсель Дюшан (1887–1968) стал выставлять обычные предметы массового производства, давая им названия и снабжая собственной подписью. Именовалось такое произведение реди-мэйд (ready-made), что в переводе с английского значит «сделанный из готового», «легко, быстро сделанный», «готовый продукт» — обозначение, принятое в торговой рекламе. Первым «готовым продуктом», попавшим в 1913 г. в художественную экспозицию, было «Велосипедное колесо на табуретке». В 1918 г. дюшановский «Фонтан» — обыкновенный писсуар — был продан с выставки в Нью-Йорке. Слава художника разнеслась по миру. Знаменем, символом всеотрицающего дадаизма стала его кощунственная «Мона Лиза с усами» (1919 г.). Дютан и его друг Франсис Пикабиа (1879–1953) постоянно скандализировали американскую публику. Пикабиа выполнял абстрактные акварели и «механоморфные» композиции, которые выглядели точь-в-точь как инженерные схемы. Этих двух художников с полным правом можно считать обитателями интернационального «Дадаленда», как назвали позже сферу распространения идей дадаизма.

Космополитизм дада резко противостоял государственному национализму Франции, Италии, Германии. Пафос всеобщего отрицания, усиленный поражением Германии в войне, привёл в центры дадаизма, возникшие в Берлине, Кёльне, Ганновере, самых разных художников. Они выпускали «Дада-альманах» и много журналов, в том числе «Вентилятор», «Дада под открытым небом», «Мерц». На выставках дадаистов можно было видеть антивоенные карикатуры Георга Гросса, ассамбляжи Отто Дикса, фотомонтажи Рауля Хаусмана (1886–1971), абстракции Василия Кандинского, Пауля Клее.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: