Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

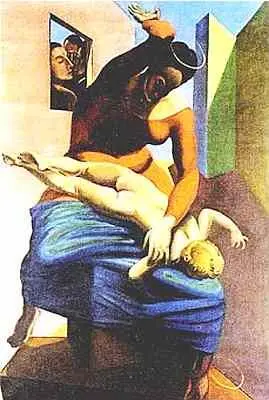

Однако эксперименты с различными техниками не были основным признаком изобразительного искусства сюрреализма. В книге «Сюрреализм в живописи» (1928 г.) Бретон выделил его главные принципы: автоматизм, сновидческие образы и использование «обманок». Отличительной особенностью многих полотен стали реальные, подчас доходящие до натурализма изображения персонажей и их окружения, но в фантастических, бредовых сочетаниях. Этот приём называли «обман зрения» или «обманка». Такова скандальная работа «Дева наказывает Иисуса в присутствии А. Б., П. Е. и художника» (1926 г.) Макса Эрнста, чей авторитет среди сюрреалистов и помог утвердиться подобной манере.

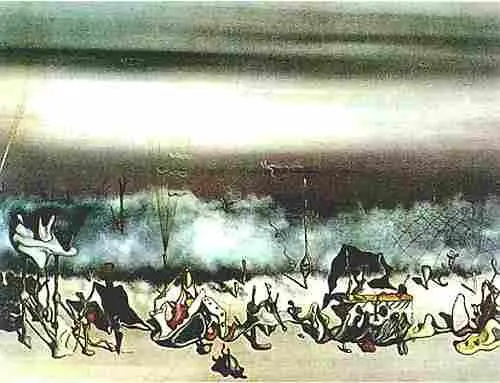

Картины Ива Танги (1900–1955) «Мама, папа ранен!» (1927 г.), «Лента излишеств» (1932 г.) наполнены тревогой. Эти пустынные ландшафты назвали «жестоким и дотошным описанием первых дней после катастрофы», а позже — предчувствием пейзажей после атомного взрыва. Танги заселяет полотна непонятными предметами-существами, выписанными с убедительной конкретностью.

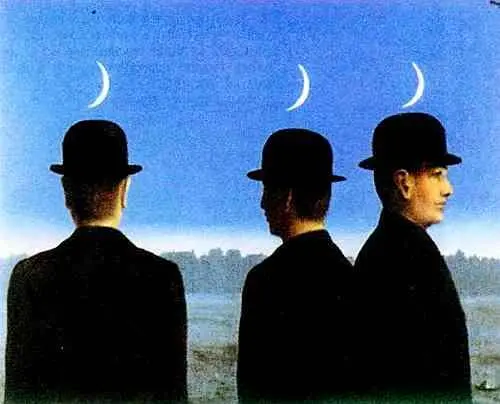

Совсем иная интонация в не менее загадочных по характеру картинах бельгийского художника Рене Магритта (1898–1967). На картине «Шедевр, или Мистерия горизонта» (1955 г.) синей лунной ночью на городском пустыре стоят три человека в одинаковых чёрных пальто и чёрных котелках, похожие друг на друга, как близнецы. Их фигуры чётко видны на фоне отдалённой городской застройки. Они повернулись в разные стороны, и ни один не смотрит на зрителя. Над головой каждого — тоненький серп месяца. Этот загадочный, неподвижный господин в котелке, который может раздваиваться, растраиваться, а иногда выступает и в одиночку (обычно спиной к зрителю), — сквозной персонаж творчества художника.

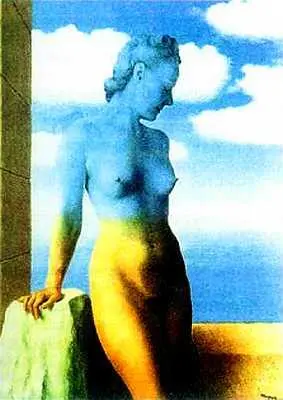

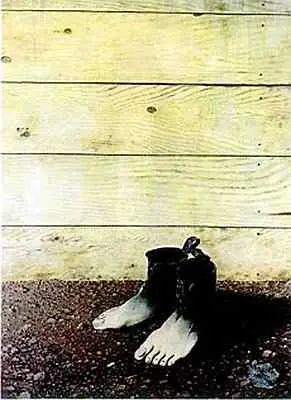

Героев Магритта очень трудно назвать одушевлёнными, несмотря на то что они хорошо и точно выписаны. Поэтому превращения, происходящие с ними, — неожиданное растворение в пространстве («Чёрная магия», 1935 г.) или исчезновение лица почтенной дамы за букетом фиалок («Большая война», 1964 г.) — вполне соответствуют ещё одной идее сюрреализма, идее «промежуточности». Литераторы изобретали «промежуточные слова», вроде «облаколенопреклонение». У Магритта в «Красной модели» (1935 г.) на землю перед деревянной стеной аккуратно поставлена пара ботинок-ног. Тщательно выписаны десять пальцев и даже прожилки на коже стоп. Но на месте лодыжек (здесь художник и завершает «ноги») — шнуровка, а сами они полые. Картины Магритта — интеллектуальные игры, подчас очень жёсткие, посредством которых он пытался вызвать изумление у зрителя, заставить его заметить странности, скрытые в упорядоченном и незыблемом, на взгляд обывателя, укладе жизни.

В отличие от Магритта «промежуточные образы» другого мэтра сюрреализма, испанского художника Хоана Миро, часто теряют конкретные, реальные признаки. Впрочем, искусство Миро так многогранно, что его нельзя отнести только к сюрреализму.

Символом же движения стало творчество испанского художника Сальвадора Дали.

Сальвадор Дали (1904–1989)

Трудно назвать другого художника, о котором слагалось бы такое количество мифов, как о Дали. Пожалуй, сам он считал существование на публике ещё одной гранью творчества и потому постоянно провоцировал скандальный интерес к своей особе. Но сегодня ясно, что этот универсальный мастер — живописец, график, скульптор, писатель, поэт, сценарист — действительно занимает уникальное место в художественной культуре XX в.

Сальвадор Фелипе Хасинто Дали родился в городе Фигерас, на северо-востоке Испании, в семье нотариуса. Он рано начал рисовать и мечтал иметь собственную мастерскую. В его распоряжение отдали бывшую прачечную на чердаке, где юный художник устроил рабочий стол прямо в ванне. «Многое из того, что я сделал после, я задумал и даже испробовал в той первой мастерской», — утверждал Дали. И действительно, на протяжении всей жизни он черпал образы в ярких воспоминаниях детства. Так, почти лишённый растительности пейзаж Кадакеса — небольшого средиземноморского посёлка, где мальчиком проводил школьные каникулы и куда потом приезжал постоянно, — стал фоном многих живописных произведений (зрителям этот ландшафт казался фантастическим).

Уже в 1918 г. Дали представил две работы на выставке художников в Фигерасе. Он страстно увлекался импрессионизмом, затем кубизмом, футуризмом, лихорадочно выхватывая сведения о новостях в искусстве из парижских журналов. Но при этом в отличие от многих представителей авангарда всегда почитал классиков и не стремился никого ниспровергать.

Поступив в 1922 г. в мадридскую Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо, Дали сблизился с поэтом Федерико Гарсия Лоркой и Луисом Буньюэлем — в будущем знаменитым кинорежиссёром. Эта юношеская дружба трёх выдающихся художников Испании значительно повлияла на их творчество. Воздействие Лорки определило дальнейший выбор Дали. Шаг за шагом «приверженец точности» Дали, уверенный во всемогуществе Разума, погружался в «поэтическую Вселенную» Лорки, провозглашавшего присутствие в мире неподвластной определению Тайны.

Из академии Дали был исключён в 1926 г. за дерзкое поведение. Но к тому времени уже состоялась его первая персональная выставка в Барселоне, короткая поездка в Париж, знакомство с Пикассо. Имя и работы Дали привлекли к себе пристальное внимание в художественных кругах.

В 1928 г. Дали вместе с Буньюэлем написали сценарий, а затем поставили фильм «Андалузский пёс» [189] «Андалузский пёс» (или «андалузский щенок») — синоним выражений «маменькин сынок», «слюнтяй»; так в кругу мадридских студентов презрительно именовали выходцев с юга Испании.

.

Интервал:

Закладка: