Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

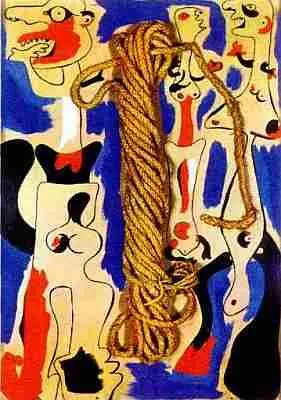

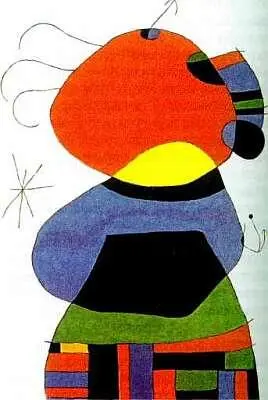

Волнистые линии и выразительные пятна-кляксы подчас воспринимаются как абстрактные элементы композиции, но Миро всегда опровергал такое понимание (вернее, непонимание) своего творчества.

«Для меня форма никогда не бывает абстрактной, — говорил художник. — Она всегда — звезда, человек или ещё что-нибудь».

После войны, продолжая свои живописные фантазии, Миро много внимания и сил уделил керамике, литографии, гравюре на меди, скульптуре, прикладному искусству. Он работал над панно для здания ЮНЕСКО [192] ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры со штаб-квартирой в Париже; существует с 1946 г.

.

Большие выставки художника проходили в крупнейших галереях многих культурных центров мира. Миро — признанный мастер, имя его прочно связано с сюрреализмом. Однако Хоан Миро, несомненно, создал свой собственный стиль — праздничный, наивный и ироничный, способный на волшебные преображения и открытия и при этом полный доброй надежды.

Абстрактный экспрессионизм

Абстрактный экспрессионизм (другое название — нью-йоркская школа) сформировался на Американском континенте. С началом Второй мировой войны в США эмигрировали многие звёзды европейского авангарда (Пит Мондриан, Макс Эрнст, Андре Бретон, Сальвадор Дали и др.), что не могло не отразиться на общей художественной обстановке.

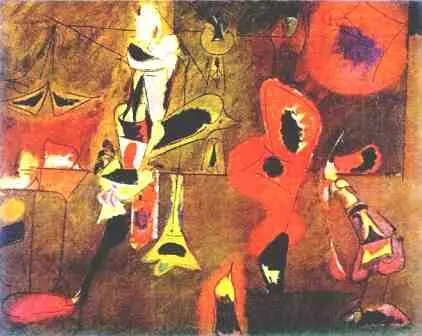

Один из основателей абстрактного экспрессионизма Аршил Горки (1904–1948) познакомился в начале 40-х гг. с прибывшим в Нью-Йорк сюрреалистом Андре Бретоном, с живописью Хоана Миро. Увлёкшись автоматизмом и примитивной символикой Миро, Горки тоже стал населять свои полотна некими плавающими в отвлечённом живописном пространстве фигурками, которые Бретон называл «гибридами» («Печень и гребешок петуха», 1944 г.; «Агония», 1947 г.).

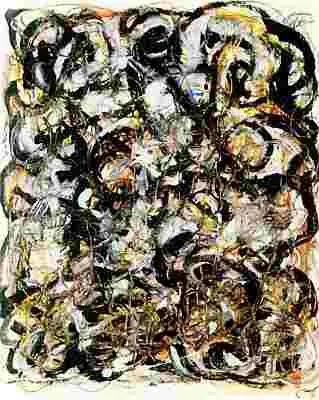

Ещё более смело использовал метод спонтанного автоматизма Джексон Поллок (1912–1956). Он отказался от подрамников и, расстилая холст на полу, беспорядочно набрызгивал на него краску из тюбиков или банок. Такую технику назвали дриппинг, что в переводе с английского значит «капающий».

Дриппинг стал одним из методов живописи действия (или живописи жеста).

«Живопись действия» отвергала традиционно окрашенную поверхность картины. Краска появлялась на полотне или на бумаге как след свободного жеста, произвольного движения руки. Считалось, что любое бессознательное действие есть отражение характера и психологического состояния художника, и именно в этом заключается смысл изображения.

Однако в полотнах Поллока, как бы ни были они густо «заляпаны», чувствуется забота о декоративном распределении красок, о сочетаемости пятен, а значит, контроль со стороны автора, сознательность построения композиции.

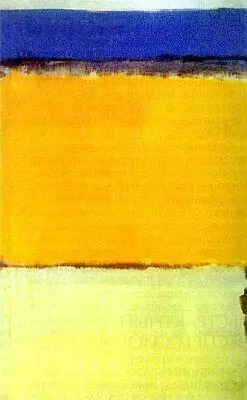

Один из характерных признаков абстрактного экспрессионизма — крупный масштаб работ (некоторые холсты более пяти метров в длину). Марк Ротко (1903–1970) также создавал «монументальные» полотна, но, в отличие от «живописцев действия», закрашивал их большими цветными плоскостями. Иногда он оставлял между ними не покрытые краской участки, полагая, что это должно возбудить воображение зрителя.

Произведения Барнетта Ньюмана (1905–1970) обычно строились на контрасте вертикальной цветной полосы и обширного яркого поля. Создавая их, художник помимо соотношения между «лентой» и общим красочным фоном учитывал и соразмерность всей картины в целом с масштабом стены, на которой она будет висеть. Таким образом стирались границы между живописью и реальным пространством. Сам Ньюман считал свои работы не просто формальными упражнениями, а вкладывал в них особый смысл и давал соответствующие названия.

Фрэнк Стелла (родился в 1936 г.) много экспериментировал с формой полотен. Срезая утлы и, по сути, превращая картины в многоугольники, он покрывал их цветными полосами. Геометрическая декоративность в его работах стала самодовлеющей.

К 70-м гг. абстрактный экспрессионизм как направление прекратил своё существование.

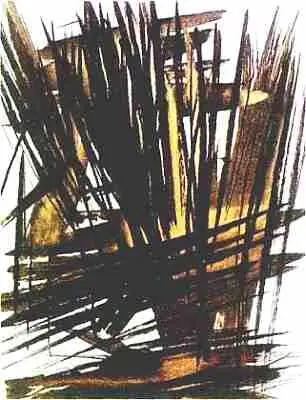

Ташизм (от франц. tache — «пятно») — французский вариант абстрактного экспрессионизма. Термин «ташизм», введённый в обиход в 1954 г. одним из критиков, первоначально носил негативный оттенок. Сами представители этого движения называли его «лирическая абстракция» или «живопись действия». Время расцвета ташизма — 1950–1955 гг.; главным его пропагандистом и идеологом был критик Шарль Эстьен. Темпераментная живопись ташистов — резкие мазки и брызги ярких красок, зачастую на сером сумеречном фоне, — противостояла строго геометрическому (во вкусе Пита Мондриана) варианту абстракционизма, господствовавшему в те годы на европейском художественном рынке. Вместе с тем ташизм достаточно далёк и от грубого автоматизма метода Поллока. Как всей французской культуре, ему присуши рациональное начало и чувство живой формы. Красочные разводы на ташистских полотнах напоминают текст чужого алфавита, который непонятен, но всё же хранит некую вполне конкретную информацию. Эта черта ташизма предвосхитила будущее появление концептуального искусства.

Оп-арт (сокращение от англ. optical art — «оптическое искусство») — интернациональное течение в абстракционизме конца 50-х и 60-х гг. Первая выставка состоялась в 1961 г. в Загребе; само же название «оп-арт» было придумано три года спустя Уильямом К. Сайтсом — одним из организаторов нью-йоркской выставки «Чуткий глаз» (1965 г.).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: