Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-028-8 (т. 7, ч. 2) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 2. Архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство XVII-XX веков - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ханс Арп впервые показал живописные композиции, выполненные по принципу «автоматического письма»: художник как бы отключал сознание и творил импровизации из пятен и линий, не руководствуясь никакой предварительно поставленной задачей.

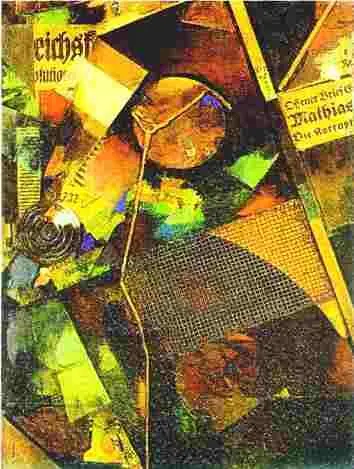

Курт Швиттерс (1887–1948) в Ганновере из различных отходов — проволочек, верёвочек, билетов, консервных крышек — делал коллажи, в которых в отличие от кубистических композиций краска перестала служить живописным задачам. Она лишь накладывалась сверху на весь этот предметный рельеф. Свои художественные объекты Швиттерс называл «мерцы» (сокращение немецкого слова Kommerzbank — «коммерческий банк»).

Художник из Кёльна Макс Эрнст (1891–1976) был неистощимым изобретателем: в одном произведении он соединял самые разные материалы, техники и методы, например рисунок, гравюру, журнальную репродукцию. Предметы вырывались из привычной среды и вступали в новые связи. Художник называл это «случайной встречей двух различных реальностей на неподходящем плане».

На знаменитой выставке дадаистов 1920 г. в Кёльне Эрнст выставил около двадцати работ, среди которых были и просто укреплённые на мольбертах формы для выпечки. А в распоряжение публики он предоставил топор, предлагая сокрушить по желанию любое «произведение». Вход на выставку шёл через мужской туалет, где обнажённая девица успевала обругать ошарашенного посетителя. В зале стоял аквариум, в котором плавал клок волос, на поверхности воды колыхалась деревянная рука, а на дне валялся будильник. Автор этого экспоната Иоганнес Теодор Бааргельд (1893–1927) назвал его «Флюидоспектрик».

В 1919 г. в Париже образовалась группа «абсолютных дадаистов», в которую вошли Луи Арагон, Андре Бретон, Поль Элюар и другие литераторы. Приезд в Париж Тцара, Дюшана, Пикабиа, Эрнста, участие в выставках Хуана Гриса, Фернана Леже поддержали влияние дадаизма во Франции. Но очень скоро Внутри движения наметился раскол. Полемизируя с Тцара, который продолжал настаивать на полной бессистемности творчества и отрицании всего и вся, Бретон и его товарищи говорили о необходимости нового знания и относились к своим изысканиям вполне серьёзно. Так в недрах дадаизма зародилось ещё одно мощное художественное направление XX в. — сюрреализм.

Сюрреализм

Слово сюрреализм (франц. «сверхреальность») уже давно превратилось в общеупотребительное понятие, которым обозначают всё странно сочетаемое, удивительное, фантастическое, оторванное от реальности. Что же касается сюрреализма как художественного направления, то начало ему положил «Манифест сюрреализма», опубликованный французским поэтом Андре Бретоном в 1924 г.

Сюрреалистические группы постоянно обновлялись. Поэтому за всё время существования движения с ним оказалось связано множество художников, определивших развитие искусства XX в. Начиная с 30-х гг. выставки сюрреалистов стали международными.

В предысторию сюрреализма неизменно включается «этап дада». Действительно, сюрреализм многое почерпнул из легкомысленных открытий дадаизма, отринув, правда, его насмешливость. Дадаисты Ханс Арп, Макс Эрнст, Марсель Дюшан, Франсис Пикабиа и другие составили ядро нового движения. Сюрреализм использовал ключевые приёмы дада — «реди-мэйд», «автоматическое письмо», совмещение в одном произведении образов, лишённых логических взаимосвязей. Всё это подкреплялось философией Анри Бергсона, который считал, что суть явлений можно постичь не разумом, а только интуицией. Сюрреалисты взяли на вооружение и теории австрийского психолога Зигмунда Фрейда о бессознательном как важнейшей сфере человеческой психики, о значении сновидений для понимания подлинных вкусов, влечений и причин поступков человека.

Принцип психоанализа, разработанный Фрейдом, основывался на методе свободных ассоциаций: когда человек, отталкиваясь от какого-либо слова, представления, образа из сновидений и т. п., высказывает все, без разбору мысли, которые приходят в голову. Так же рождается сюрреалистический образ: он возникает вследствие «чудесной встречи», т. е. произвольного с точки зрения обыденной логики соединения в тексте либо на холсте различных слов или изображений. Считалось, что именно в этих случайных «встречах» могут обнаружиться черты ощущаемой, но скрытой для разума поэтической реальности. Ещё в 1919 г. Андре Бретон и Филипп Супо написали поэму «Магнитные поля» — по сути, первое сюрреалистическое произведение, созданное методом автоматизма. Вот несколько строк из неё:

…Ночь страны гнева

Финансы морская соль

Осталась прекрасного лета ладонь

Сигареты умирающих.

Вообще коллективное творчество характерно для сюрреалистов. Поэтому они так любили всевозможные игры, в частности игру в слова. По её правилам игрок записывал слово и, перегнув листок, передавал соседу. Тот, не видя предыдущего, вписывал своё слово. Однажды составилась фраза, которая всех восхитила: «Изысканный труп будет пить прекрасное вино». С тех пор игру называли «Изысканный труп», а со временем её видоизменили: стали не писать, а рисовать.

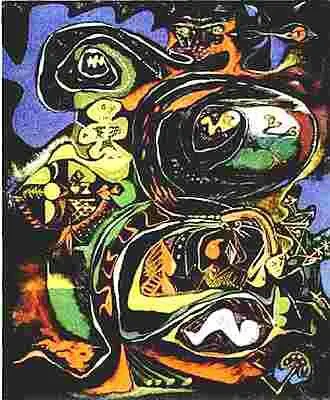

Методом графического автоматизма начал свою деятельность, включившись в сюрреалистическое движение, французский художник Андре Массон (1896–1987). Индийской тушью он водил по бумаге. Случайно возникающие линии и пятна напоминали некие образы, которые при последующем движении руки изменялись. Птица могла превратиться в женщину, а затем в каплю, и наоборот. Художника завораживал этот процесс. Подчас рождались очень цельные композиции, наполненные «знаками» людей, животных, растений или непонятными, таинственными узорами.

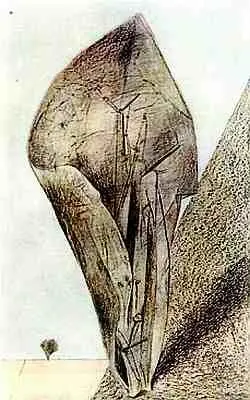

Практиковались и другие новоизобретённые техники (всего их насчитывалось около тридцати), например фроттаж ( франц. «натирание»). Как-то Эрнст положил бумагу на пол и натёр её графитом. Рельеф растрескавшегося паркета создал на листе выразительную фактуру. Впоследствии фроттажи делали, используя любую негладкую поверхность. Случайный рисунок, по мнению авторов, напоминал галлюцинации. Австрийский художник Вольфганг Паален (1905–1959) изобрёл фюмаж (франц. «копчение»), при котором использовались следы на бумаге или холсте от копоти свечи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: