Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Работе над этой серией пейзажей, изображающей полный годовой цикл изменений природы, Брейгель посвятил весь 1 565 год.

«Месяцы» были созданы по заказу антверпенского финансиста Николаса Ионгелинка, видного коллекционера произведений искусства, в собрание которого уже входили полотна Брейгеля «Вавилонская башня» и «Несение креста». К своей коллекции Ионгелинк относился сугубо практически — как к удобному средству вложения денег (что, впрочем, было вполне обычным делом в среде нидерландских собирателей картин). Когда художник ещё только начинал работу над «Месяцами», заказчик уже распорядился их судьбой: 22 февраля 1565 г. Ионгелинк передал всю свою коллекцию антверпенской городской казне в обеспечение крупного денежного займа, взятого им у города. Ионгелинк так и не выкупил свой залог, и лучшие картины Брейгеля оказались запертыми в городском казнохранилище на долгие десятилетия.

Вот уже много лет «Месяцы» Брейгеля вызывают бурные дебаты исследователей. Спорят, например, о том, сколько картин первоначально входило в серию: одни предполагают, что их было двенадцать и каждая изображала определённый месяц; другие доказывают, будто их всего четыре и посвящены они временам года, так что из цикла исключается то «Сенокос», то «Жатва». Наиболее правдоподобна версия, что Брейгель написал шесть картин, посвятив каждую двум месяцам сразу.

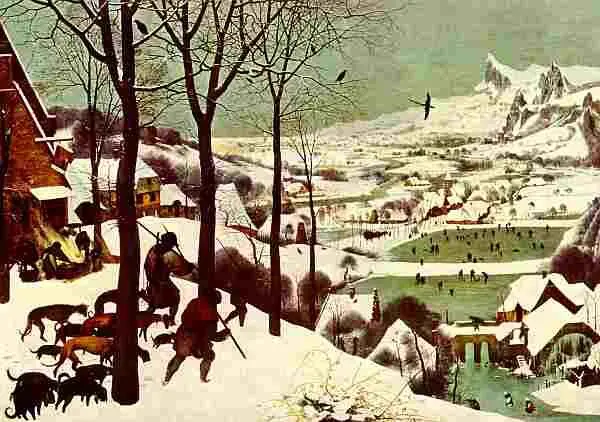

Открывается цикл картиной «Охотники на снегу» (декабрь — январь). Вторая получила название «Хмурый день» (февраль — март). Третья (впоследствии утраченная) картина — это апрель и май. Затем следуют «Сенокос» (июнь — июль), «Жатва» (август — сентябрь) и «Возвращение стада» (октябрь-ноябрь).

Несомненно, идея «Месяцев» навеяна календарными миниатюрами часословов XIV–XV вв. Однако в картинах Брейгеля господствует совсем иное настроение, чем в миниатюрах. Сцены сельских работ, служившие в Средние века своеобразными символами соответствующих месяцев (например, фигурка косца обозначала июнь, жнеца — август), занимают в его картинах хотя и важное, но отнюдь не главное положение. Каждое время года — это неповторимое состояние земли и неба. Так, в картине «Охотники на снегу» зима под кистью художника предстаёт равниной, сияющей сплошной белизной нетронутого снега, открывающейся зрителю внезапно и с высоты, словно в полёте; зеленовато-серое небо невольно хочется назвать небесным сводом: так оно холодно и спокойно. В «Жатве» прямо перед зрителем расстилается пшеничное поле с его тяжёлой янтарной желтизной; небо над ним — сиренево-белое, словно отдавшее земле всё своё живительное тепло.

В «Месяцах» художник начинает выводить на первый план укрупнённые фигуры людей. Это крестьяне, занятия которых естественно подчинены смене времён года. Таким образом, человек выступает как органическая часть природы. Все пейзажи не только величавы, но и по-своему уютны. Даже в заснеженной равнине есть что-то домашнее, ибо повсюду видны следы близости людей — трактир, запруда, колокольня. Такова приветливая земля Нидерландов, жители которых лучше других народов обживали природу, не нанося ей вреда. Питер Брейгель умеет показывать зрителю самые простые вещи как чудо. Картинам «Месяцев» созвучны слова философа и писателя Эразма Роттердамского (1469–1536): «Бог способен явить любые чудеса — в нарушение законов природы, но ежедневно творит чудеса намного большие… Эти чудеса в естественном ходе вещей, т. е. в самих законах природы, которые нам привычны, и поэтому мы не замечаем их чудесности».

Брейгель отказался от традиционного изображения нидерландского пейзажа, он как бы сузил свой кругозор: заставил зрителя всматриваться в незамысловатые сцены деревенских будней. Цикл картин «Месяцы» («Времена года»), созданный Брейгелем в 1565 г., воспринимается как целая вселенная, воплощённая художником в безыскусных и неприметных сельских видах. Красота земли в каждом миге её бытия для Брейгеля — залог существования некоего вселенского закона, гораздо более мудрого и милосердного, чем установление земных владык.

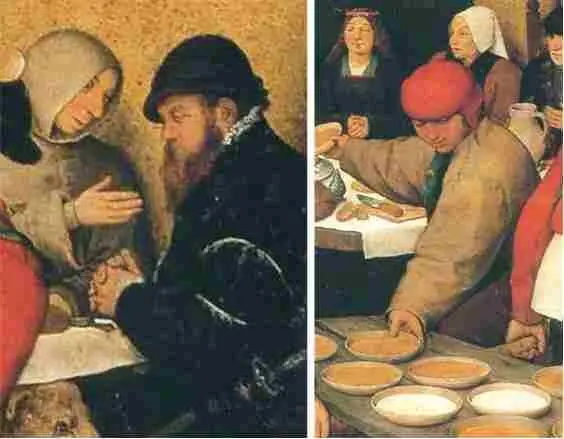

Картины «Крестьянская свадьба» и «Крестьянский танец» написаны Брейгелем в 1566–1567 гг., т. е. в самое тяжёлое и тревожное для его народа время. Эти изображения праздничного торжества простых людей стали ответом художника на царившее повсюду горе. Жизнь в Нидерландах с приходом герцога Альбы не прекратилась. Вот крестьяне играют свадьбу. Конечно же, тесная деревенская хижина не подошла для брачного пира, поэтому гости собрались в чисто убранном большом сарае. Дверь его снята с петель и используется в качестве своеобразного подноса. У входа теснится толпа народа. Не все из пришедших решились переступить порог, так как в те годы как раз был оглашён особый указ испанского короля: число гостей на крестьянских свадьбах не должно превышать двадцати человек. Именно поэтому в сарае достаточно просторно и ни один из участников празднества не обойдён вниманием живописца: ни темноглазый музыкант с восторженно-удивлённым лицом, ни малыш в съехавшей на глаза шапке с павлиньим пером, который старательно вылизывает свою тарелку, ни могучий виночерпий, склоняющийся над кувшинами.

На почётном месте восседает невеста румяная деревенская красавица. Однако жениха за столом не видно, поэтому большинство исследователей считают столь необычное обстоятельство символичным: одни полагают, что содержание картины перекликается с библейской притчей о Церкви-Невесте, ожидающей Жениха Небесного, т. е. Иисуса Христа; другие же видят здесь иллюстрацию к нидерландской пословице: «Беден тот, кто не присутствует на собственной свадьбе».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: