Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Империя Великих Моголов

Династия Великих Моголов ведёт своё происхождение от Тимура Самаркандского. Укрепил власть этого рода в Индии и создал централизованное государство на всей её территории правитель Акбар (1556–1605 гг.). Он вошёл в историю не только как талантливый организатор и дальновидный политик, но и как тонкий знаток и покровитель искусства. При дворе правителя находили работу многие индийские архитекторы и художники. Акбар стремился объединить Индию, и это усиливало влияние индийского искусства на мусульманское. Постепенно исчезли сдержанность и простота форм сооружений, архитектура и её убранство стали более сложными.

Образцом этого стиля служит мавзолей Акбара в Сикандре (начало XVII в.), находящийся недалеко от Агры — столицы Великих Моголов. Ансамбль расположен в саду, окружённом оградой с большими воротами. Главное здание имеет три этажа со стрельчатыми арками. Третий этаж представляет собой открытую террасу без покрытия, но по углам его находятся четыре небольших купола, каждый из которых поддерживают четыре стройные колонны. Во внутреннем дворе, выложенном мраморной мозаикой, возвышается ещё одна небольшая терраса — на ней стоит саркофаг Акбара, выполненный из белого мрамора.

Недалеко от Сикандры по приказу Акбара был выстроен город Фатхпур-Сикри, который служил правителю резиденцией. В нём находились здания самого различного назначения: дворец, зал для аудиенций, тронный зал, павильоны и, наконец, соборная мечеть с тремя куполами, в огромном дворе которой располагались два мавзолея. Белый и цветной мрамор, как и в гробнице Акбара, использовался при оформлении этой уникальной резиденции.

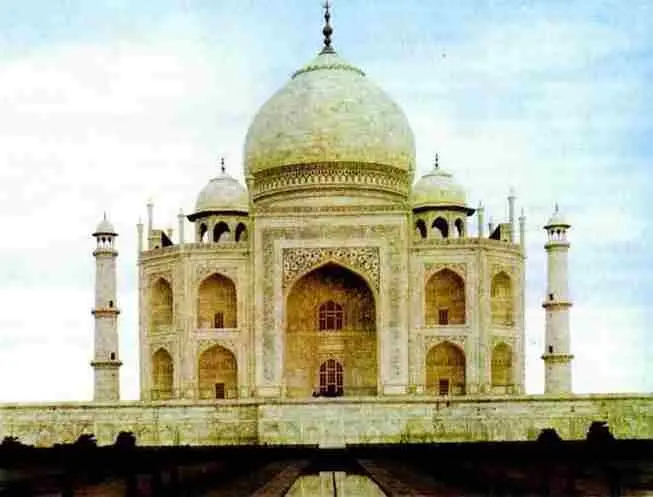

При Шах-Джахане (1627–1658), одном из преемников Акбара, архитекторы вновь обратились к формам исламской архитектуры, что привело к возникновению своеобразного государственного стиля Моголов, характерным примером которого может служить мечеть Джами-Мазджид в Дели. Выдающийся памятник архитектуры Индии — мавзолей Тадж-Махал в Агре (середина XVII в.). Он был выстроен Шах-Джаханом в память о любимой жене Мумтаз-Махал. Тадж-Махал расположен в большом парке, к мавзолею ведут дороги и канал.

Сооружение вознесено на платформу, отделяющую его от земли. Многоугольное в плане здание прорезано глубокими нишами и завершено огромным сферическим куполом.

По углам платформы располагаются четыре высокие стройные башни, напоминающие минареты. Фантастический архитектурный образ Тадж-Махала ставит его в один ряд с лучшими памятниками средневековой Индии.

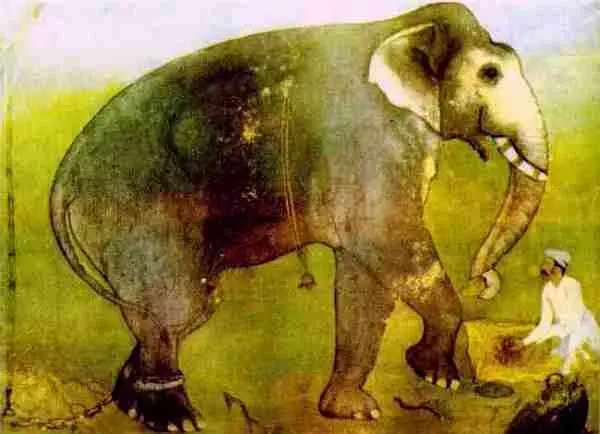

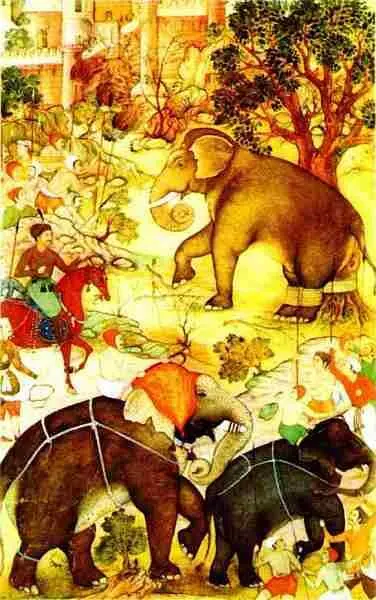

В эпоху Великих Моголов высшего расцвета достигла индийская миниатюра. Она представлена тремя основными художественными школами: придворной могольской, Раджастхана и Пахари. Стиль миниатюр могольской школы во многом определялся особенностями жизни при дворе Акбара. Здесь собирались художники из разных городов и стран, в том числе и европейских. Создавались иллюстрации к индийскому эпосу «Махабхарата» и «Рамаяна», древнеиндийскому сборнику сказок «Панчатантра». Важное место в придворной живописи занимали портреты исторических личностей. Отдельную группу составляли иллюстрации к биографическим и историческим хроникам того времени: «Бабур-наме» [163] Бабур Захиреддин Мухаммед — основатель государства Великих Моголов, потомок Тимура. В 1526–1527 гг. завоевал большую часть Северной Индии.

, «Акбар-наме», «Шах-Джахан-наме». Стиль большинства придворных миниатюр напоминал персидские образцы. Художник наносил рисунок легко, чётко, стараясь не упустить ни одной, пусть самой мелкой, но «драгоценной» детали. При этом каждый элемент картины, обведённый тонким чётким контуром, имел своё цветовое решение. Это придавало миниатюре особую утончённость.

В двух других школах индийской живописи, в Раджастхане и возникшей несколько позже Пахари, основную роль играли сюжеты из легенд о Кришне. Художники традиционных индийских школ живописи иллюстрировали поэмы «Гитаговинду» и «Бхагаватпурапу» — классические тексты культа Кришны [164] Кришна — одно из воплощений бога Вишну. Его часто представляют в образе юного пастуха, играющего на флейте.

. Целую серию картин представляли иллюстрации к месяцам года, связанные с определённым настроением человека, той или иной музыкой. Подобные миниатюры вновь говорили о нерасторжимой связи всего живого, о единстве природы и человека — о том главном, что всегда утверждало индийское искусство.

Период исламского искусства Индии с его уникальными образцами художественного творчества, в которых соединились две традиции — мусульманская и индийская, показывает, как могут сосуществовать на одной территории, в рамках одного произведения искусства две разные культуры. Этой эпохой завершилось поступательное развитие индийской культуры: в XVIII в. оно было прервано вторжением западноевропейской цивилизации.

Индия оказала огромное влияние на развитие своего островного соседа — Шри-Ланки (Цейлона). В V–II вв. до н. э. выходцы из Индии — племена сингалов и тамилов — создали на острове первые государства. Со времени посольства, отправленного на остров индийским царём Ашокой (III в. до н. э.), здесь начал распространяться буддизм, который и по сей день остаётся основной религией Шри-Ланки. Традиционно искусство Шри-Ланки делят на несколько периодов в соответствии с названиями столиц острова: 1) период Анурадхапуры (III в. до н. э. — X в. н. э.); 2) период Полоннарувы (XI–XIV вв.); 3) период Канди (XIV–XIX вв.).

Древнейшими памятниками искусства на территории острова являются огромные буддийские ступы — дагобы. В отличие от индийской ступы дагоба не имеет ограды с воротами, с четырёх сторон к ней пристроены вахалькады — небольшие сооружения кубической формы. В них расположены своеобразные «ложные двери» — проходы, символизирующие врата во Вселенную. Каждая вахалькада украшена стелой с рельефами. Расположение вахалькад связано и с жизнью Будды: восточная символизирует его рождение, южная — просветление, западная — распространение буддизма, северная — нирвану. Как и в Индии, растительные орнаменты и изображения священных животных были непременным скульптурным дополнением ступы-дагобы. В III в. до н. э. возводились гигантские сферические или колоколообразные дагобы из кирпича, как, например, Тхупарама, Махатхупа, Абхаягири.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: