Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Древнейшая культура на территории Северного Вьетнама получила название Донгшон. Основные археологические памятники донгшонской культуры относятся к VI–I вв. до н. э. Особую группу находок составляют большие бронзовые барабаны. По-видимому, они использовались в магических обрядах, связанных с культом плодородия и культом мёртвых. Барабаны покрыты геометрическим орнаментом и сценами с изображениями танцоров и лодок с людьми. Возможно, эти сцены символизировали переход души человека в загробный мир. Донгшонская культура, в которой отразились религиозные представления древнейшего населения Юго-Восточной Азии, позже растворилась в местных культурах Индокитая.

Другой центр художественного творчества находился в Центральном Вьетнаме, где в течение почти полутора тысяч лет существовало государство Тьямпа (II–XV вв.). Искусство этого региона испытало влияние индийской и китайской культур.

Древнейшие центры тьямского искусства — Мисон и Донгзыонг. Огромных комплексов, подобных кхмерским, здесь не возводили. Для тьямского зодчества было типичным башенное святилище с залом — калан. В плане оно выглядело прямоугольником. Калан обильно украшали скульптурной резьбой и статуями.

Скульптуру тьямов отличает отточенность деталей и мягкость изображения. Такова, например, статуя бога Шивы из Донгзыонга (IX в.), олицетворяющая плодотворящие силы природы.

Искусство Лаоса до сих пор мало изучено. Одна из древних построек на крайнем юге Индокитая — кирпичная ступа-тхат Луанг (XVI в.). Лаосская ступа-тхат отличается остроконечной, сильно расчленённой верхней частью, из-за чего образ традиционной буддийской ступы меняется до неузнаваемости. Ват, буддийский монастырь в Лаосе, также имеет своеобразные черты. В него включены павильоны с широкими крышами, которые ступенями поднимаются одна над другой. Для украшения таких построек характерны коньки крыш, вздымающиеся подобно язычкам пламени — тхи.

Основным материалом для лаосской скульптуры служило дерево. Широко были распространены покрытые позолотой небольшие деревянные статуэтки Будды. Причёска и ушниша (выступ на темени) Будды превращались здесь в высокую корону, вытянутые мочки ушей — в длинные серьги. Поверхность скульптуры, сплошь украшенная орнаментом, щедро покрывалась драгоценными камнями.

Выдающимся памятником буддийской архитектуры является Боробудур — архитектурный комплекс, расположенный в Центральной Яве (VIII–IX вв.). Это один из самых больших и впечатляющих ансамблей мира. Храм, построенный на вершине холма, покоится на огромной каменной платформе. Над ней, пирамидально сужаясь, поднимаются пять квадратных террас с обходными коридорами по краям. Ещё выше находятся три круглые террасы, на которых помещены семьдесят две небольшие ступы. В каждой из них заключена скульптура сидящего Будды. Это грандиозное и величественное сооружение увенчано в центре большой полой ступой колоколообразной формы, напоминающей дагобы Шри-Ланки. К вершине храма с каждой из четырёх сторон ведут крутые лестницы. Боробудур олицетворяет гору богов Меру, которая, по древнеиндийским представлениям, является центром Вселенной. Но в то же время этот комплекс символизирует ступенчатое восхождение наверх, что отражает буддийское учение о пути к истине и просветлению. Этой идее вторит скульптурное убранство ансамбля. В сценах, расположенных на нижних ярусах храма, представлена земная жизнь Будды. Рельефы, украшающие следующие ступени, изображают бодхисаттв — помощников Учителя. Статуи сидящего Будды в ступах, находящихся на круглых террасах, олицетворяют духовное совершенство. И наконец, венчающая композицию большая ступа символизирует высшую ступень познания мира. Перед посетителями как будто разворачиваются страницы грандиозной иллюстрированной книги буддизма.

Великолепный ансамбль Боробудур, его архитектура и скульптура, — уникальный пример совершенного воплощения религиозной идеи в искусстве. Скульптура настраивает человека на размышления, архитектура помогает ему отрешиться от суеты. Необъятное пространство, окружающее человека на верхнем ярусе ансамбля, тишина, царящая там, дают возможность ощутить мир как целое, почувствовать его гармонию и порядок.

Искусство Индонезии — ещё один пример многообразия художественной культуры Юго-Восточной Азии. Имея общий образец — индийскую культуру, искусство этого региона не перестаёт удивлять как своей традиционностью, так и смелым новаторством. Тесное общение культур Индии и Юго-Восточной Азии, их очевидное духовное единство не только не помешали, но и, напротив, способствовали сохранению их неповторимого облика.

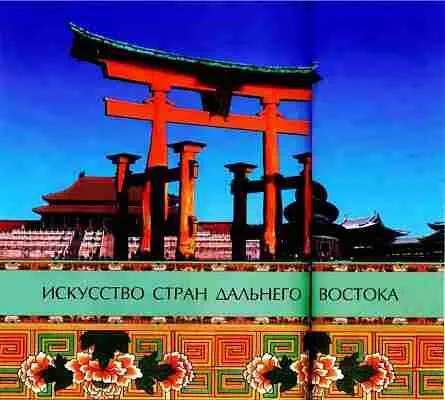

Искусство стран Дальнего Востока

Огромный регион, условно называемый Дальним Востоком, включает в себя Китай, Японию, Корею, Монголию и Тибет — страны, имеющие ряд сходных черт, но одновременно и значительные различия в культуре.

Все страны Дальнего Востока испытывали воздействие древних цивилизаций Китая и Индии, где ещё в I тысячелетии до н. э. возникли философско-религиозные учения, положившие начало представлению о природе как всеобъемлющем Космосе — живом и одухотворённом организме, который живёт по своим собственным законам.

Природа оказалась в центре философских и художественных исканий всего средневекового периода, а её закономерности считались универсальными, определявшими жизнь и взаимоотношения людей.

С многообразными проявлениями природы сопоставлялся внутренний мир человека. Это повлияло на развитие символического метода в изобразительном искусстве, определив его иносказательный поэтический язык. В Китае, Японии и Корее под влиянием подобного отношения к природе формировались виды и жанры искусства, строились архитектурные ансамбли, тесно связанные с окружающим ландшафтом, зарождалось садово-парковое искусство и, наконец, происходил расцвет пейзажной живописи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: