Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В японской мифологии родоначальниками всего в мире считались божественные супруги Идзанáги и Идзанáми. От них произошла триада великих богов: Аматэрáсу — богиня Солнца, Цукиёми — богиня Луны и Сусаноо — бог бури и ветра. По представлениям древних японцев, божества не имели зримого облика, а воплощались в саму природу — не только в Солнце и Луну, но и в горы и скалы, реки и водопады, деревья и травы, которые почитались как духи-ками (слово «ками» в переводе с японского означает «божественный ветер»). Такое обожествление природы сохранялось на протяжении всего периода Средневековья и получило название «синто» — «путь богов», став японской национальной религией; европейцы называют её синтоизмом.

Истоки японской культуры уходят корнями в глубокую древность. Самые ранние произведения искусства относятся к IV–II тысячелетиям до н. э. Наиболее длительным и самым плодотворным для японского искусства был период Средневековья (VI–XIX вв.).

Архитектура

В середине VI в. в Японии возникло первое государство. В то же время в стране распространился буддизм — мировая религия, пришедшая в Японию из Китая через Корею. Буддизм был носителем не только новой идеологии общества, но и новых форм искусства.

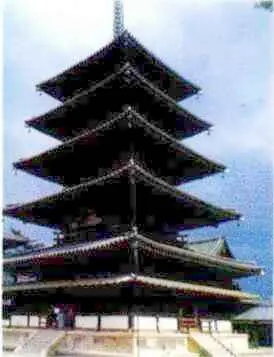

До нашего времени сохранился возведённый в первые годы VII столетия храмовый ансамбль Хорюдзи. Центр его — прямоугольный двор, окружённый крытыми галереями, с воротами на южной стороне и залом для проповедей на северной. Внутри двора помещаются Кондо (Золотой Зал) и пятиярусная пагода, возвышающаяся на тридцать два метра. Считается, что это самые древние деревянные сооружения на земном шаре. «Чудо красоты» ансамбля Хорюдзи заключается в удивительном равновесии и гармонии двух разных по форме зданий: храма с его лёгкими, как бы парящими крышами и устремлённой вверх пагоды, завершающейся шпилем с девятью кольцами — символом буддийских небесных сфер.

В начале VIII в. началось строительство первой постоянной столицы Японии — города Хэйдзё-кё (Цитадель Мира); ныне это город Нара. Раньше по местному обычаю столицу переносили каждый раз, когда на престол восходил новый правитель. Город застраивали по образу китайской столицы Чанъань (ныне город Сиань). Выдающимся примером архитектуры той эпохи стал храмовый комплекс Тодайдзи (Великий Восточный Храм) — главная государственная святыня и зал для колоссальной бронзовой статуи Будды Бирусяна (Всеозаряющий Свет). Несмотря на то что ансамбль в течение веков неоднократно разрушался и перестраивался, он и сейчас выглядит величественно.

В 794 г. столицей японского государства стал город Хэйан-кё (Столица Мира и Спокойствия), построенный также по китайскому образцу (ныне город Киото). По наименованию столицы вся эпоха называется эпохой Хэйан (794-1185 гг.).

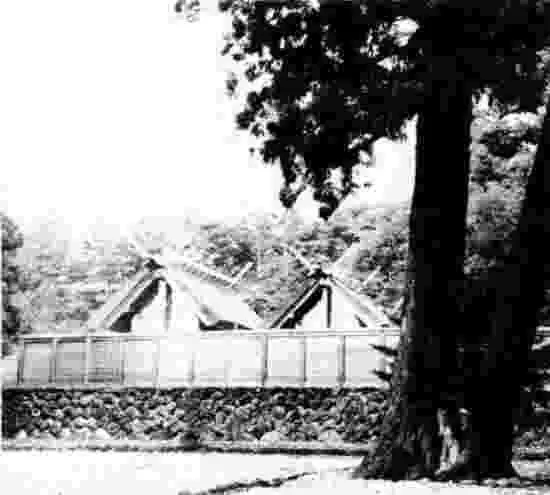

Подлинные архитектурные памятники древности в Японии не сохранились. Самое раннее синтоистское сооружение — комплекс храмов в Исэ, относящихся к III–V вв. н. э, — дошло до наших дней благодаря обычаю перестраивать и обновлять храмы каждые двадцать лет. Впервые святилище Исэ перестроили в конце VII столетия.

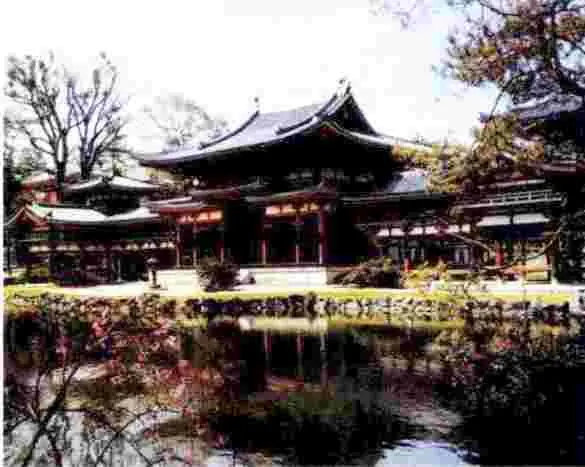

Произведения светской архитектуры эпохи Хэйан не сохранились. Один из храмов, построенных в то время, — Павильон Феникса, названный по изображению этой фантастической птицы на кровле здания, — построили в 1053 г. Сравнительно небольшую центральную часть здания дополняли крытые галереи, придававшие ему живописный вид. Изогнутые, словно парящие крыши и ряд стройных колонн отражаются в пруду, подчёркивая изящество сооружения.

Во второй половине XII в. борьба за власть двух крупнейших аристократических семейств завершилась победой военачальника Минамото Ёритомо, провозгласившего себя сёгуном — правителем страны. Начался период господства военного сословия — буси (в европейской терминологии — самураев), под влиянием которого возникли новые идеалы как в жизни японского общества, так и в искусстве. Главным событием в архитектуре XII–XIII вв. стало восстановление сооружений в старой столице Хэйдзё-кё, разрушенных и сожжённых во время междоусобных войн. Так, в 1199 г. были возведены Великие Южные ворота ансамбля Тодайдзи и восстановлен главный храм.

Новые веяния в архитектуре XIV–XV вв. были связаны с учением буддийской секты Дзэн (Созерцание). Секта призывала не только любоваться природой, но и стремиться увидеть в ней общие законы мироздания. По учению Дзэн, сама природа — это «тело Будды», живое и одухотворённое целое. Приобщаясь к природе, можно найти путь к истине, просветлению.

Важным новшеством дзэнских монастырей стали особые символические сады, где на небольшом участке земли художник настолько искусно располагал деревья, кустарники, камни, что у человека, созерцающего сад, создавалось впечатление далёкого пространства. В дзэнских садах обычно не было цветущих растений. Главными элементами композиции такого сада были камни, тщательно подобранные по размерам и форме, и вода, которая могла быть как настоящей — в виде водоёма или ручья, так и символической — в виде песка или гальки.

Самые известные дзэнские сады находятся в Киото. Сад Рёандзи, созданный во второй половине XV в., представляет собой сравнительно небольшую прямоугольную площадку (ширина которой составляет девятнадцать метров, а длина — двадцать три метра), засыпанную белым гравием. На ней расположены группы камней: пять, два, три, два, три. Всего пятнадцать. Каждая группа окружена буро-зелёным мхом, частично затянувшим и сами камни. С любой точки веранды, откуда можно созерцать сад, видны лишь четырнадцать камней. Это создаёт впечатление какой-то тайны, чего-то необычного, скрытого за внешней простотой. Хотя в саду нет ничего изменяющегося, увядающего, он всегда разный в зависимости от времени года и суток.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: