Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Другая разновидность японских садов — тянива («чайные сады»), связанные с культом чая и чайной церемонией — тяною получившей распространение в конце XV в. Для чайной церемонии стали строить небольшие павильоны, напоминавшие сельский домик или хижину рыбака. К павильону обычно вёл специально разбитый сад. Художник чайного сада стремился создать атмосферу покоя, отрешённости от повседневной суеты. Искусство японских садов — одно из важных художественных открытий средневековой эпохи.

XVI столетие стало временем обширных международных связей Японии, в том числе знакомства с европейцами, впервые прибывшими туда в 1543 г. Европейцы помогали японцам возводить укреплённые замки, которые первоначально (в годы междоусобных войн) играли роль оборонительных сооружений, а позднее их стали строить крупные феодалы в центре своих владений. В период наивысшего расцвета замковой архитектуры был возведён замок Химэдзи (1601–1609 гг.), один из самых красивых, названный за белизну башен и стен Замком Белой Цапли. Его многоярусные изогнутые крыши действительно создают образ парящей в небе птицы.

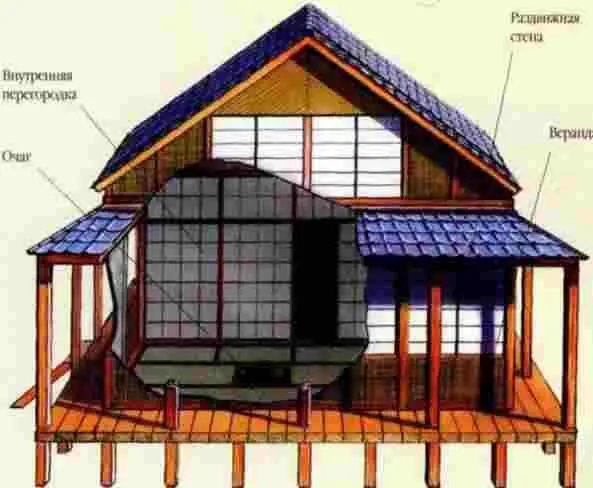

Конструкция традиционного японского лома сложилась к XVII–XVIII в. Он представляет собой деревянный каркас с тремя подвижными стенами и одной неподвижной. Стены не несут функций опоры, поэтому они могут раздвигаться или даже сниматься, служить одновременно и окном. В тёплый сезон стены представляли собой решётчатую конструкцию, оклеенную полупрозрачной бумагой, пропускавшей свет, а в холодное и дождливое время их прикрывали или заменяли деревянными панелями. При большой влажности японского климата дом необходимо проветривать снизу. Поэтому он приподнят над уровнем земли приблизительно на шестьдесят сантиметров. Чтобы предохранить опорные столбы от гниения, их устанавливали на каменные основания.

Лёгкий деревянный каркас обладал необходимой гибкостью, что уменьшало разрушительную силу толчка при частых в стране землетрясениях. Кровля, черепичная или тростниковая, имела большие навесы, которые предохраняли бумажные стены дома от дождя и палящего летнего солнца, но не задерживали низких солнечных лучей зимой, ранней весной и поздней осенью. Под навесом кровли располагалась веранда.

Пол жилых комнат покрывали соломенными циновками-«татами», на которых главным образом сидели, а не стояли. Поэтому и все пропорции лома были ориентированы на сидящего человека. Поскольку в доме не было постоянной мебели, спали на полу, на специальных толстых матрацах, которые убирали днём в стенные шкафы. Ели, сидя на циновках, за низкими столиками, они же служили для различных занятий. Раздвижные внутренние перегородки, обтянутые бумагой или шёлком, могли делить внутреннее помещение в зависимости от потребностей, что позволяло использовать его более разнообразно. Однако полностью уединиться внутри дома каждому его обитателю было невозможно, что повлияло на внутрисемейные отношения в японской семье, а в более общем смысле — на особенности национального характера японцев.

Важная деталь дома — располагавшаяся у неподвижной стены ниша-«токонома», где могла висеть картина или стоять композиция из цветов — икэбана. Это был духовный центр дома. В украшении ниши проявлялись индивидуальные качества обитателей дома, их вкусы и художественные наклонности.

Продолжением традиционного японского лома был сад. Он выполнял роль ограждения и одновременно связывал лом с окружающей средой. Когда раздвигали наружные стены дома, исчезала граница между внутренним пространством дома и садом, и создавалось ощущение близости к природе, непосредственного общения с ней. Это было важной особенностью национального мироощущения. Однако японские города росли, размеры сада уменьшались, нередко его заменяла небольшая символическая композиция из цветов и растений, которая выполняла ту же роль соприкосновения жилища с миром природы.

Искусство расстановки цветов в вазах — икэбана («жизнь цветов») — восходит к древнему обычаю возложения цветов на алтарь божества, который распространился в Японии вместе с буддизмом в VI в. Чаще всего композиция в стиле того времени — рикка («поставленные цветы») — состояла из ветки сосны или кипариса и лотосов, роз, нарциссов, установленных в старинных бронзовых сосудах. С развитием светской культуры в X–XII вв. композиции из цветов устанавливали во дворцах и жилых покоях представителей аристократического сословия. При императорском дворе стали популярны особые состязания по составлению букетов. Во второй половине XV в. появилось новое направление в искусстве икэбаны, основателем которого был мастер Икэнобо Сэнъэй. Произведения школы Икэнобо отличались особой красотой и изысканностью, их устанавливали у домашних алтарей, преподносили в качестве подарков.

В XVI столетии с распространением чайных церемоний сформировался специальный вид икэбаны для украшения ниши-«токонома» в чайном павильоне. Требования простоты, гармонии, сдержанной цветовой гаммы, предъявлявшиеся ко всем предметам чайного культа, распространялись и на оформление цветов — тябана («икэбана для чайной церемонии»). Знаменитый мастер чая Сэнно Рикю создал новый, более свободный стиль — нагэирэ («небрежно поставленные цветы»), хотя именно в кажущейся беспорядочности заключалась особая сложность и красота образов этого стиля. Одним из видов «нагэирэ» была так называемая «цурибана», когда растения помешались в подвешенном сосуде в форме лодочки. Такие композиции подносили человеку, вступавшему в должность или оканчивающему учёбу, так как они символизировали «выход в открытое житейское море».

В XVII–XIX вв. искусство икэбаны получило широкое распространение, возник обычай обязательного обучения девушек искусству составления букетов. Однако из-за популярности икэбаны композиции упростились, пришлось отказаться от строгих правил стиля «рикка» в пользу «нагэирэ», из которого выделился ещё один новый стиль сэйка или сёка («живые цветы»). В конце XIX в. мастер Охара Усин создал стиль морибана, основное новшество которого заключалось в том, что цветы размещались в широких сосудах.

В композиции икэбаны присутствует, как правило, три обязательных элемента, обозначающие три начала: Небо, Землю и Человека. Они могут воплощаться цветком, веткой и травой. Их соотношение друг с другом и дополнительными элементами создаёт разные по стилю и содержанию произведения. Задача художника состоит не только в том, чтобы создать красивую композицию, но и наиболее полно передать в ней собственные раздумья о жизни человека и его месте в мире. Произведения выдающихся мастеров икэбаны могут выражать надежду и грусть, душевную гармонию и печаль.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: