Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

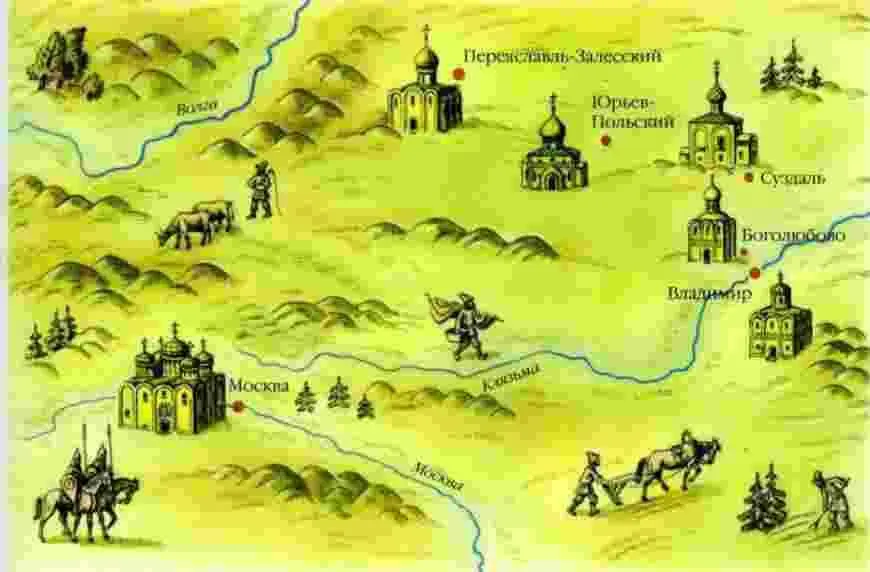

Примерно тогда же Владимир Мономах основал крепость в Суздале и город на Клязьме, получивший его имя, — Владимир. Строительство в те годы, судя по остаткам построек, обнаруженных археологами, вели киевские мастера.

Первым самостоятельным ростово-суздальским князем стал сын Владимира Мономаха Юрий Долгорукий. Князь почти постоянно вёл междоусобные войны за киевский великокняжеский престол, а собственную землю рассматривал скорее как базу, оплот для решающего броска на столь — ный град. Своей резиденцией Юрий Долгорукий избрал пустынное место под Суздалем — Кидекшу, где возвёл мощный укреплённый замок.

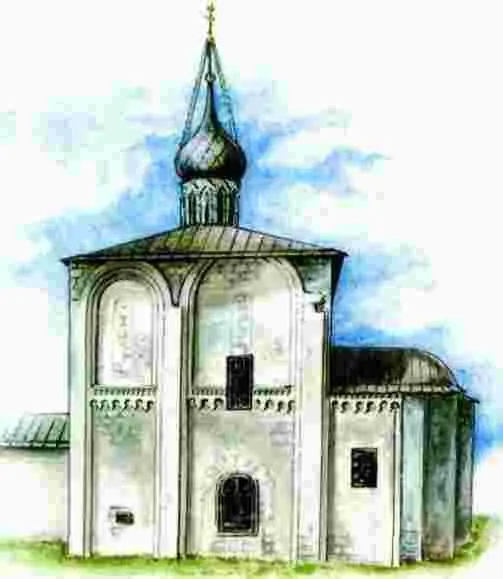

Храм Святых Бориса и Глеба в Кидекше

Оплывшие, но до сих пор впечатляющие валы окружают единственную сохранившуюся постройку княжеского замка — церковь святых Бориса и Глеба (1152 г.). По преданию, именно на этом месте полутора веками раньше разбили стан князья Борис и Глеб, павшие жертвой династической борьбы за киевский престол и впоследствии объявленные Церковью святыми. Четырёхстолпная одноглавая церковь не похожа на изысканные памятники Киева. Она сложена не из тонкой и хрупкой на вид киевской плинфы, а из тяжёлых массивных блоков местного белого известняка. Поэтому кажется, что строили её не обычные люди, а сказочные богатыри. Сужающиеся вглубь входы-порталы, похожие на воронки (позднее учёные назвали их перспективными), подчёркивали толщину стены. Может быть, такая их форма должна была напоминать о словах Христа про врата в Царство Божье. В Евангелии от Луки сказано: «…подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут».

Декор (от лат. decoro — «украшаю») церкви, т. е. система украшений, необычно скромен для княжеской постройки: он ограничивается только плоскими двухуступчатыми выступами-лопатками, которые соответствуют внутренним столбам, да простым пояском поребрика (выступающих углами камней) с аркатурой (плоскими арочками) под ним. Если присмотреться, нетрудно заметить, что их ритм постоянно сбивается: мастеру трудно вписаться в отведённое поле стены, и арочки то врезаются в лопатки, то не дотягиваются до них. Да и пропорции арочного пояска выглядят немного неуклюжими. Чем это объяснить — неумелостью или небрежностью? Наверное, ни тем ни другим: просто зодчий мыслил декор не как неотъемлемую составную часть архитектуры, а как дополнение, некий необязательный и, пожалуй, даже излишний убор, дополнительно надеваемый на здание. Арочный поясок был для него тем же, чем и дорогой пояс на княжеской одежде, — знаком особого достоинства владельца, но не более того.

Многие особенности постройки Юрия Долгорукого — техника кладки из белого камня, перспективные порталы, характерная аркатура — роднят её с романской архитектурой Европы [62] См. раздел «Искусство средневековой Западной Европы».

. Есть все основания считать, что строительная артель, трудившаяся у суздальского князя, пришла на Русь из Польши. Успев поработать в Галиче у князя Владимира Володаревича — свата Юрия Долгорукого, мастера перебрались в Суздаль. Может быть, к ним обратились случайно (просто в Киеве и других русских землях не нашлось желающих выполнить княжеский заказ), но эта случайность оказалась счастливой для зодчества Владимиро-Суздальской земли.

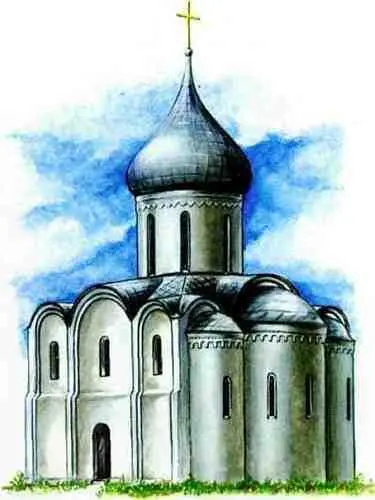

Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском

Одновременно с придворной церковью Юрий Долгорукий заложил Спасо-Преображенский собор (1152–1157 гг.) в основанном им городе Переславле-Залесском.

В Древней Руси слово «город» означало в первую очередь огороженное, т. е. защищённое, место. Поэтому города Юрия — это города-крепости: Переславль-Залесский, Юрьев-Польскóй, Кснятин, Дмитров, Москва. Сохранившиеся валы Переславля достигают в высоту шестнадцати метров. Спасский собор поражает простотой и суровостью облика. Храм из-за своих пропорций (его ширина больше, чем высота) получился почти кубическим, приземистым, тяжёлым; зодчие воплотили в нём не образ Небесной Премудрости, как в Софии Киевской, а земную силу и мощь. Однако собор не воспринимается как примитивный или грубый: прекрасная кладка стен из гладких, идеально пригнанных блоков придаёт этому творению рук человеческих одухотворённость, противопоставляя его дикой природе.

Внутри собора толстые крестообразные в плане столбы несут теряющиеся в полумраке своды. Даже в солнечный день темно в храме князя Юрия: немногочисленные узкие окна напоминают щели бойниц, и свет, проникающий в них, пронзает сумрак тонкими лучами, напоминающими сверкающие мечи.

Отличительной чертой храма является почти полное отсутствие декора. Только ровно посередине его стены опоясывает полочка-отлив (выше её стена становится более тонкой) да арочный поясок украшает апсиды. Могучий шлем главы напоминает воинский, поэтому само собой напрашивается сравнение храма с его заказчиком, неутомимым воителем Юрием Долгоруким. Действительно, храм символически мог истолковываться как человеческое тело, что закрепилось в древнерусских терминах: он имел главу, шею, бровки, пояс, подошву… И даже зубчатые треугольники-городки под главой похожи на украшение парадного шлема полководца.

Впрочем, городки появились уже при преемнике Юрия князе Андрее, которому довелось достраивать этот собор. В 1155 г. Юрий осуществил своё заветное желание и захватил Киев, но скоропостижно умер после богатого пира. Сердце же его сына Андрея всецело принадлежало родному Владимиро-Суздальскому княжеству. Незадолго до смерти отца он самовольно ушёл туда из Киевской земли, забрав с собой чудотворную икону Богоматери — ту, которая потом прославилась на Руси под именем Владимирской. Предание гласит, что кони, вёзшие повозку с иконой, остановились в двенадцати верстах от Владимира и их не удалось сдвинуть с места. Это было истолковано как нежелание Богоматери отправляться в Ростов; Андрей решил сделать столицей унаследованного им княжества не Ростов и не Суздаль — оплоты местной знати, а молодой город Владимир. Под Владимиром, на месте остановки, Андрей основал город-замок, названный Боголюбовом, а сам получил прозвание Боголюбского.

Владимир и Боголюбово

Интервал:

Закладка: