Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Название:Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Аванта+

- Год:1997

- Город:Москва

- ISBN:5-89501-005-9 (т. 7, ч. 1) ISBN 5-89501-001-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мария Аксёнова - Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 краткое содержание

Том «Искусство» рассчитан на детей среднего и старшего школьного возраста, их родителей и преподавателей, а также на всех, кто считает себя любителем искусства.

Все вышедшие тома «Энциклопедии для детей» рекомендованы Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации как дополнительное пособие для учащихся.

В 1997 году редакция издательского предприятия «Аванта+» награждена дипломом Всероссийского выставочного центра за составление, художественное оформление, издание «Энциклопедии для детей».

Энциклопедия для детей. Т. 7. Искусство. Ч. 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Москва — долгое время всего лишь главный город одного из многочисленных русских княжеств — при Иване III превратилась в столицу огромного и сильного государства. «Лицом» этого государства должен был стать Кремль — резиденция великого князя и митрополита Московского. Здесь, на высоком холме у слияния реки Неглинной с Москвой-рекой, издавна находился центр города. Постройки Кремля напоминали о первых московских князьях, о славных временах Ивана Калиты и Дмитрия Донского. Однако внешний вид Кремля мало соответствовал могуществу, приобретённому Москвой при Иване III: крепостная стена с деревянными заплатами на местах многих проломов; небольшие обветшалые соборы, своды которых из-за трещин нуждались в подпорках; тёмные, тесные хоромы великого князя. И всюду следы пожаров. Старая крепость явно не годилась для того, чтобы в ней принимать иностранные посольства. Кремль нуждался в коренной перестройке.

Началась она в 1472 г. с возведения Успенского собора — главного храма Москвы. Новый собор заложили на месте старого, сооружённого ещё в 20-е гг. XIV в. при Иване Калите. Летописец сообщает, что инициатива строительства принадлежала митрополиту Филиппу, который взялся за организацию работ и сбор средств. Возглавили строительство мастера Кривцов и Мышкин. По своим размерам будущий собор должен был превосходить все существовавшие тогда церкви Северо-Восточной Руси. Строительство велось без задержек, и спустя два года после начала работ стены храма уже были почти готовы. Но произошла катастрофа. Ночью 20 мая 1474 г. неожиданно рухнула северная стена доведённого до сводов здания.

Как выглядел и как назывался первый каменный собор Москвы? Учёные по-разному отвечают на этот вопрос. Летопись же называет первым каменным храмом города Успенский собор, построенный в 1327 г. при князе Иване Даниловиче по прозвищу Калита.

Этот собор был сложен из белого камня, имел одну главу и, как можно полагать, напоминал храмы Влалимиро-Суздальской Руси XII в.

Несмотря на свои небольшие размеры, собор возвышался над всем городом. Под его сводами молились московские князья, год от года всё более превращавшиеся в самых могущественных правителей на северо-востоке Руси. Тут же находили своё последнее пристанище митрополиты.

Через полтора столетия после постройки здание собора сильно обветшало и в начале 70-х гг. XV столетия было разобрано при строительстве нового Успенского собора.

Существовало несколько версий о причине катастрофы. Сохранилось известие, что собор разрушился из-за землетрясения. Автор московской летописи отметил, что зодчие неудачно провели внутри стены лестницу и тем ослабили всю конструкцию. Псковские мастера, вызванные специально для выяснения причин произошедшего, упрекали строителей за то, что известь они «житко растворяху, ино не клеевито»… Однако была и более серьёзная причина: за годы монголо-татарского ига русские мастера утратили многие навыки, позволявшие им в прошлом возводить большие и красивые здания. После нашествия Батыя строительство из камня на Руси практически прекратилось на несколько десятилетий. Многих зодчих увели в Орду. Возрождаться каменное зодчество стало лишь в конце XIII а, но качество строительства, видимо, было невысоким. Каменные соборы, сооружавшиеся в Кремле в 1325–1340 гг. при Иване Калите, уже через полтора столетия полностью обветшали. Не случайно и то, что в качестве «экспертов» Иван III выбрал псковских мастеров: они имели возможность учиться у «немець», а потому весьма искусно возводили каменные здания. Но и псковичи не взялись за строительство Успенского собора: вероятно, сочли задачу слишком сложной. После падения стены заботу о продолжении строительства взял на себя великий князь. Первым делом ему предстояло найти новых зодчих. Выбор его, не без совета Софьи Палеолог, второй жены, долгие годы жившей в Риме, остановился на итальянских архитекторах. Отправленному в Венецию в том же 1474 г. послу Семёну Толбузину Иван III поручил отыскать хорошего мастера-«камнесечца». Менее чем через год такой мастер приехал в Москву. Это был Альберти Фиораванти из Болоньи, прозванный на Руси Аристотелем.

Аристотель Фиораванти к тому времени уже приобрёл известность своими постройками в Италии и Венгрии. Как и многие художники эпохи Возрождения, он обладал не одним, а сразу несколькими талантами: Фиораванти мог строить соборы, дворцы, крепостные сооружения и каналы, лить колокола и пушки, чеканить монеты и печати. Был он и хорошим артиллеристом. Разнообразные дарования ему пригодились и на Руси, но главным делом итальянского мастера стало возведение Успенского собора. За работу зодчий взялся без промедления. Уже через несколько дней после приезда в Москву он приступил к разрушению остатков рухнувшего собора, используя для этого хитроумные тараны, чем немало поразил москвичей. Даже летописец, обычно далёкий от подобных подробностей, скрупулёзно отмечал все технические новинки, увиденные им на строительной площадке. Строительство велось «въ кружало да въ правило» (т. е. с помощью циркуля и линейки). Известь, замешенная по рецепту Аристотеля, отличалась особенной крепостью. Блоки белого камня, из которых складывали собор, соединяли железными «скрепами». Для подъёма тяжестей на высоту использовали лебёдки. Русские мастера, работавшие вместе с Аристотелем, подмечали и многие другие секреты знаменитого мастера.

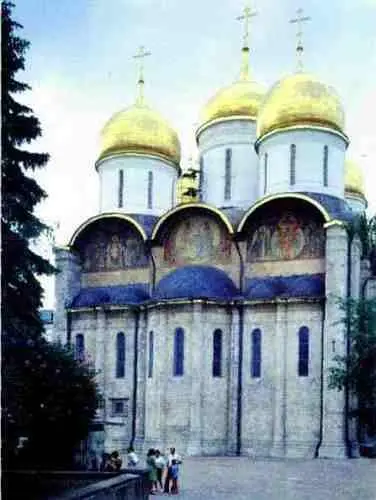

Через четыре года, в 1479 г., строительство было завершено. На центральной площади Московского Кремля поднялся величественный белоснежный собор, напоминавший храмы Владимиро-Суздальской Руси XII в. Его высокие гладкие стены, расчленённые на широкие вертикальные лопатки, украшал нарядный пояс из небольших колонок и арочек. В два яруса располагались узкие щелевидные окна. Входы в собор обрамляли живописные порталы. К его восточной стене в соответствии с канонами устройства православного храма примыкали пять алтарных апсид — полукруглых выступов. Венчали стены полукружия закомар. Над ними возвышалось мощное пятиглавие. Слюды храма опирались на шесть стройных столбов — два квадратных, поставленных у входа в алтарь, и четыре круглых. И снаружи, и изнутри собор выглядел удивительно монолитным: «яко един камень», по точному замечанию одного из современников. Впечатляли и размеры храма. Его спокойная мощь как нельзя лучше соответствовала замыслу великого князя, пожелавшего создать в своей столице архитектурный символ молодого Русского государства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: