БСЭ - Большая Советская энциклопедия (АН)

- Название:Большая Советская энциклопедия (АН)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ - Большая Советская энциклопедия (АН) краткое содержание

Большая Советская энциклопедия (АН) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Лит. см. при ст. Бухгалтерский учёт .

С. А. Щенков.

Аналитическое продолжение

Аналити'ческое продолже'ние(математическое), см. в ст. Аналитические функции .

Аналогичные органы

Аналоги'чные о'рганы(от греч. análogos — соответственный), органы и части животных или растений, сходные в известной мере по внешнему виду и выполняющие одинаковую функцию, но различные по строению и происхождению. Например: крылья птиц — видоизменённые передние конечности, крылья насекомых — складки хитинового покрова. Органы дыхания рыб и ракообразных (жабры), сухопутных позвоночных (лёгкие) и насекомых (трахеи) имеют также различное происхождение. Жабры рыб — образования, связанные с внутренним скелетом, жабры ракообразных происходят из наружных покровов, лёгкие позвоночных — выросты пищеварительной трубки, трахеи насекомых — система трубочек, развившихся из наружных покровов. А. о. имеются также у растений: например, колючки барбариса — видоизменённые листья, колючки боярышника развиваются из побегов (см. Аналогия в биологии). Сходство А. о. — результат эволюционного приспособления разных организмов к одинаковым условиям среды. Т. к. строение, развитие и происхождение А. о. различны, их сопоставление не позволяет судить о родстве между организмами. Ср. Гомологичные органы.

Л. Я. Бляхер.

Аналогия в биологии

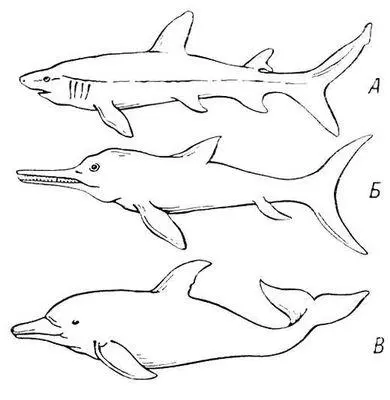

Анало'гияв биологии, внешнее сходство организмов разных систематических групп, а также органов или их частей, происходящих из различных исходных зачатков и имеющих неодинаковое строение; обусловлена общностью образа жизни или функции, т. е. приспособлением к сходным условиям существования. Примеры А.: обтекаемая форма тела у водных млекопитающих — китов, дельфинов и у рыб (рис.); усики винограда (образующиеся из побегов) и усики гороха (видоизменённые листья) и др. (см. Аналогичные органы ) . Понятие А. было введено Аристотелем и обозначало функциональное, и морфологическое сходство органов различных организмов. Р. Оуэн (1915) уточнил это понятие как функциональное подобие, противоположное гомологии. Ч. Дарвин (1859) считал, что А. возникает в ходе эволюции в сходных условиях жизни в результате приспособления к окружающей среде организмов далёких систематических групп (см. Конвергенция в биологии).

Лит.: Дарвин Ч., Происхождение видов. Соч., т. 3, М., 1939, с. 608; Шимкевич В. М., Биологическое основание зоологии, 5 изд., т. 1—2, М.— П., 1923—25; Бляхер Л. Я., Аналогия и гомология, в сб.: Идея развития в биологии, М., 1965.

Аналогичная форма тела у акулы (А), ископаемого присмыкающегося — ихтиозавра (Б) и млекопитающего — дельфина (В).

Аналогия в лингвистике

Анало'гияв лингвистике, сближение первоначально отличных друг от друга форм вследствие стремления к распространению продуктивной модели (словоизменения, словообразования, фонетические изменения и т. п.): например, у существительных мужского рода типа «двор» форма творительного падежа множественного числа «дворами» возникла вместо старой формы «дворы» по А. с формой слов женского рода типа «руками».

Аналогия (сходство)

Анало'гия(греч. anālōgía — соответствие, сходство), сходство предметов (явлений, процессов и т. д.) в каких-либо свойствах. При умозаключении по А. знание, полученное из рассмотрения какого-либо объекта («модели»), переносится на другой, менее изученный (менее доступный для исследования, менее наглядный и т. п.) в каком-либо смысле, объект. По отношению к конкретным объектам заключения, получаемые по А., носят, вообще говоря, лишь вероятный характер; они являются одним из источников научных гипотез, индуктивных рассуждений (см. Индукция ) и играют важную роль в научных открытиях. Если же выводы по А. относятся к абстрактным объектам, то они при определённых условиях (в частности, при установлении между ними отношений изоморфизма или гомоморфизма ) могут давать и достоверные заключения. Подробнее см. Моделирование, Подобия теория.

Лит.: Аристотель, Аналитики первая и вторая, М., 1952; Асмус В. Ф., Логика, [М.], 1947; Милль Дж. Ст., Система логики силлогической и индуктивной, пер. с англ., 2 изд., М., 1914; Пойа Д., Математика и правдоподобные рассуждения, пер. с англ., М., 1957; Уемов А. И., Основные формы и правила выводов по аналогии, в кн.: Проблемы логики научного познания, М., 1964; Веников В. А., Теория подобия и моделирование применительно к задачам электроэнергетики, М., 1966; Хорафас Д. Н., Системы и моделирование, пер. с англ., М., 1967.

Б. В. Бирюков, А. И. Уемов.

Аналогия (юридич.)

Анало'гия(юридич.), решение судом какого-либо случая, непосредственно не предусмотренного законом, путём применения нормы права, относящейся к др. сходным случаям, либо посредством применения общих начал, общих правовых принципов и смысла законодательства, поскольку этот случай оказывается в сфере правового регулирования, в которой действуют эти принципы. Необходимость применения права по А. вызывается несовершенством законодательства, наличием пробелов в законе и неполнотой его в момент издания, а также появлением в последующем новых сторон общественных отношений, подлежащих регулированию этим законом, и т. п.

По советскому праву возможность применения в определённых случаях А. должна быть оговорена непосредственно в законе. Так, в СССР допускается А. в гражданских отношениях и это прямо указано в Основах гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1961 (ст. 12): «В случае отсутствия закона, регулирующего спорное отношение, суд применяет закон, регулирующий сходные отношения, а при отсутствии такого закона суд исходит из общих начал и смысла советского законодательства». Суд обязан в каждом конкретном случае тщательно проверять, действительно ли данный случай непосредственно не урегулирован какой-либо нормой права, чтобы абсолютно исключить возможность произвольного применения судом закона.

Действующие Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958, а также принятые на их базе УК союзных республик исключают применение в уголовном судопроизводстве права по А., хотя по ранее действовавшему советскому уголовному законодательству это допускалось в исключительных случаях и при определённых законом условиях. Отказ от применения А. по уголовным делам продиктован необходимостью дальнейшего укрепления социалистической законности, усиления и повышения гарантий прав граждан на основании демократического принципа: «Нет преступления и нет наказания без указания об этом в законе». С учётом этого в действующем советском уголовном законодательстве более точно и более дифференцированно определены составы преступлений, размеры и виды наказаний.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: