БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гидравлический насадок

Гидравли'ческий наса'док, гидравлическая насадка, короткая труба для выпуска жидкости в атмосферу или перетекания жидкости из одного резервуара в другой, тоже заполненный жидкостью. Г. н. являются не только трубы, но и каналы, отверстия в толстых стенках, а также щели и зазоры между деталями машин. Длина Г. н., при которой возможно заполнение всего сечения канала и достигается максимальная пропускная способность для внешних и внутренних цилиндрических насадков, составляет (3—4) d . Для конических сходящихся и расходящихся насадков существуют оптимальные углы конусности. Наибольшей пропускной способностью обладает коноидальный Г. н., продольное сечение которого выполняется по форме вытекающей из отверстия струи. Г. н. специальных конструкций применяют в форсунках для распыления топлива.

Расход жидкости при её истечении через Г. н. определяется по формуле

где w вых — площадь выходного сечения насадка, Н — напор, который обусловливает течение жидкости, m нас — коэффициент расхода, определяемый опытным путём и зависящий от конструкции насадка, напора, а также от физических свойств жидкости.

В результате сжатия потока при истечении жидкости в атмосферу в Г. н. может образоваться область с пониженным давлением (до образования вакуума — h вак = 0,75 Н ). Если давление достигнет предельного (0,1 Мн/м 2 , или 10,33 м вод. ст .), произойдёт т. н. срыв работы насадка (нарушение сплошности сечения) и m нас станет равным коэффициенту расхода для отверстия. Напор, при котором наступает это явление, называют предельным Н пред, а его величина зависит от рода жидкости, её температуры и длины насадка [например, для холодной воды Н пред= 0,14 Мн/м 2 (14 м вод . ст .)].

Лит.: Френкель Н. З., Гидравлика, 2 изд., М. — Л., 1956.

В. А. Орлов.

Гидравлический пресс

Гидравли'ческий пресс, машина для обработки материалов давлением, приводимая в действие жидкостью, находящейся под высоким давлением. Впервые Г. п. были применены в конце 18 — начале 19 вв. для пакетирования сена, выдавливания виноградного сока, отжима масла и т.п. С середины 19 в. Г. п. широко используется в металлообработке для ковки слитков, листовой штамповки, гибки и правки, объёмной штамповки, выдавливания труб и профилей, пакетирования и брикетирования отходов, прессования порошковых материалов, покрытия кабелей металлической оболочкой и др. Г. п. нашли распространение также в производстве пластмассовых и резиновых изделий, древесностружечных плит, фанеры, текстолита и др. Они применяются при синтезе новых материалов (например, искусственных алмазов).

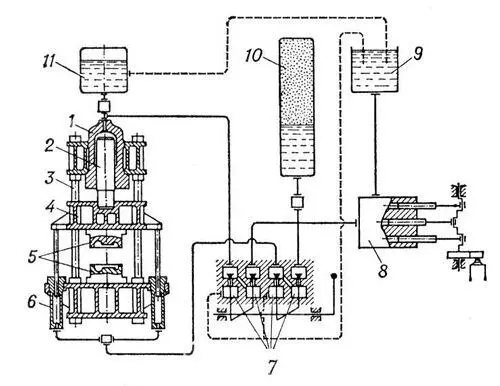

Действие Г. п. основано на законе Паскаля. Усилие возникает на поршне рабочего цилиндра, в который под высоким давлением поступает жидкость (вода или масло). Поршень связан с рабочим инструментом ( рис. 1 ).

Г. п. может иметь привод от насоса, насосно-аккумуляторной станции, парового, воздушного, гидравлического или электромеханического мультипликатора. Рабочие цилиндры располагаются горизонтально или вертикально.

Давление рабочей жидкости для большинства Г. п. составляет 20—32 Мн/м 2 (200—320 кгс/см 2 ), достигая в отдельных случаях (для синтеза алмазов) 450 Мн/м 2 (4500 кгс/см 2 ). Стоимость обработки металла на Г. п. ниже, чем при обработке на молотах, а кпд выше. Г. п. не требует тяжёлого фундамента и не производит больших сотрясений и шума, что неизбежно при работе молота.

Наиболее мощные Г. п. для объёмной штамповки ( рис. 2 ) построены в 60-х гг. в СССР и развивают усилие 735 Мн (~ 75000 тс ). Возможно создание Г. п. значительно больших усилий.

Лит.: Машиностроение. Энциклопедический справочник, т. 8, М., 1948; Мощные гидравлические прессы, под ред. Б. В. Розанова, М., 1959.

Б. В. Розанов, В. П. Линц.

Рис. 1. Принципиальная схема гидравлического пресса: 1 — рабочий цилиндр; 2 — плунжер (поршень); 3 — станина; 4 — подвижная поперечина; 5 — инструмент (штамп); 6 — цилиндр обратного хода; 7 — клапаны управления; 8 — насос; 9 — сливной бак; 10 — воздухо-гидравлический аккумулятор; 11 — наполнительный бак.

Рис. 2. Гидравлический пресс, развивающий усилие 735 Мн (~ 75000 тс ).

Гидравлический прыжок

Гидравли'ческий прыжо'к, явление резкого, скачкообразного повышения уровня воды в открытом русле при переходе потока из т. н. бурного состояния в спокойное. Г. п. сопровождается образованием поверхностного «вальца», внутри которого сильно насыщенная воздухом жидкость находится в сложном вращательном движении.

Г. п. обычно имеет место при пропуске потока через отверстия гидротехнические сооружений (водосливы, водоспуски и т.п.). Вследствие больших донных скоростей в зоне Г. п. могут появляться размывы русла. Теория Г. п. рассматривается в гидравлике.

Гидравлический радиус

Гидравли'ческий ра'диус, гидравлическая характеристика поперечного сечения потока жидкости, выражаемая отношением площади этого сечения к его т. н. смоченному периметру (т. е. к той части периметра, по которой происходит соприкосновение потока с твёрдыми стенками). Величина Г. р. изменяется в зависимости от размеров и формы поперечного сечения русла. Для заполненной трубы круглого сечения Г. р. равен четверти диаметра, для открытых русел большой ширины принимается равным средней глубине потока. Г. р. широко используется в гидравлических расчётах.

Гидравлический разрыв пласта

Гидравли'ческий разры'в пласта', создание трещин в горных породах, прилегающих к буровой скважине, за счёт давления на забое скважины в результате закачки в породы вязкой жидкости. Г. р. п. применяется для увеличения продуктивности нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, образования непроницаемых экранов в горных породах, улучшения условий дегазации угольных пластов и т.д. Оборудование для Г. р. п. состоит из насосных агрегатов, развивающих давление до 50—70 Мн/м 2 , производительностью около 10 л/сек , насосно-компрессорных труб, пакеров , позволяющих изолировать забой скважины от затрубного пространства, пескосмесительных агрегатов, ёмкостей для жидкостей, твёрдого материала, измерительной аппаратуры.

При Г. р. п. в скважину закачивается вязкая жидкость с таким расходом, который обеспечивает создание на забое скважины давления, достаточного для образования трещин. Трещины, образующиеся при Г. р. п., имеют вертикальную и горизонтальную ориентацию. Протяжённость трещин достигает нескольких десятков м , ширина несколько мм или см . После трещинообразования в скважину закачивают смесь вязкой жидкости с твёрдыми частичками (обычно крупно- и среднезернистым песком, с диаметром зёрен около 0,5—1,0 мм ) для предотвращения смыкания трещин под действием горного давления . Применяемая при Г. р. п. концентрация песка в жидкости 100—200 г/л , количество песка до несколько десятков т (имеются примеры Г. р. п. с закачкой в трещины сотен т песка). Выбор жидкости зависит от типа пласта: в пластах, насыщенных нефтью, используются главным образом углеводородные жидкости (минеральные масла, высоковязкие нефти, нефти с добавкой асфальтита и т.д.); в водонасыщенных пластах — жидкости на водной основе (продукты целлюлозной промышленности, эмульсии и т.д.). Для увеличения протяжённости трещин применяются добавки к рабочей жидкости, снижающие её фильтруемость. Используется сочетание Г. р. п. с обработкой скважин соляной и плавиковой кислотами. Если пласт, подвергаемый гидравлическому разрыву, состоит из нескольких пропластков, применяются способы поинтервального Г. р. п., позволяющие образовать трещины в каждом из них. Метод Г. р. п. в СССР заметно повысил продуктивность нефтяных скважин (в отдельных случаях в несколько раз) и приёмистость нагнетательных скважин, используемых при заводнении нефтяных пластов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: