БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Название:Большая Советская Энциклопедия (ГИ)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

БСЭ БСЭ - Большая Советская Энциклопедия (ГИ) краткое содержание

Большая Советская Энциклопедия (ГИ) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Достоинства Г. т. — высокая производительность, возможность транспортирования на большие расстояния и полной автоматизации, невысокие эксплуатационные расходы, возможность совмещения транспортирования с др. технологическими процессами (гидравлическим разрушением, обогащением и промывкой материала). К недостаткам Г. т. относятся значительный расход воды и электроэнергии, износ трубопроводов и насосов при транспортировке абразивных материалов, а в ряде случаев — измельчение и размокание транспортируемых материалов и необходимость их последующего обезвоживания.

Лит.: Нурок Г. А., Технология и проектирование гидромеханизации горных работ, М., 1965.

В. В. Трайнис.

Гидравлический удар

Гидравли'ческий уда'р, явление резкого изменения давления в жидкости, вызванное мгновенным изменением скорости её течения в напорном трубопроводе (например, при быстром перекрытии трубопровода запорным устройством).

Увеличение давления при Г. определяется в соответствии с теорией Н. Е. Жуковского по формуле

Dp = r(v 0— v 1) c,

где Dp — увеличение давления в н/м 2 , r — плотность жидкости в кг/м 3 , v 0 и v 1 — средние скорости в трубопроводе до и после закрытия задвижки в м/сек , с — скорость распространения ударной волны вдоль трубопровода. При абсолютно жёстких стенках с равна скорости звука в жидкости а (в воде а = 1400 м/сек ). В трубах с упругими стенками

где D и d — диаметр и толщина стенок трубы, Е и e — модули упругости материала стенок трубы и жидкости.

Г. у. — сложный процесс образования упругих деформаций жидкости и их распространения по длине трубы. При очень большом увеличении давления Г. у. может вызывать аварии. Для их предупреждения на трубопроводе устанавливают предохранительные устройства (уравнительные резервуары, воздушные колпаки, вентили и др.).

Теория Г. у., развитая Н. Е. Жуковским, способствовала техническому прогрессу в гидротехнике, машиностроении и др. отраслях.

Лит.: Жуковский Н. Е., О гидравлическом ударе в водопроводных трубах, М. — Л., 1949; Мостков М. А., Башкирова А. А., Расчеты гидравлического удара, М. — Л., 1952.

В. В. Ляшевич.

Гидравлический усилитель

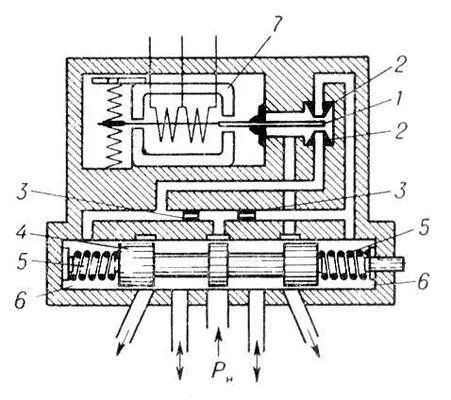

Гидравли'ческий усили'тель, устройство для перемещения управляющих органов гидравлических исполнительных механизмов с одновременным усилением мощности управляющего воздействия. Применяют главным образом Г. у. с дроссельным и со струйным управлением. Наиболее распространены Г. у. первого типа, которые бывают без обратной связи, с обратной связью, с комбинированной системой управления. Они конструктивно просты, надёжны в эксплуатации, но не меняют основных характеристик гидравлических механизмов, совместно с которыми работают. Г. у. состоит из двух основных устройств: управляющего (переменные дроссели, например сопла с заслонками или золотниковые пары с начальным осевым зазором) и исполнительного (например, поршень исполнительного механизма или управляющий золотник).

В Г. у. ( рис. ) рабочая жидкость из напорной магистрали поступает в систему управления через постоянные дроссели к переменным дросселям и рабочим камерам. Входной электрический сигнал через электромеханический преобразователь управляет положением заслонки. При её смещении изменяются соотношения проходных сечений рабочих окон Г. у. (зазоров между соплами и заслонкой), одновременно меняются давления в рабочих камерах, что приводит к перемещению золотника.

Коэффициент усиления по мощности Г. у. часто превышает 100000. Г. у. с обратной связью по нагрузке или скорости, помимо усиления мощности управляющего воздействия, существенно улучшают статические и динамические характеристики гидравлических систем управления, повышают их кпд и снижают требования к точности и качеству изготовления основных узлов гидравлических двигателей. Преимущество современных Г. у. по сравнению с другими усилителями мощности, например электромашинными, — малая металлоёмкость, часто не превышающая 50 г на 1 квт выходной мощности.

В. А. Хохлов.

Схема двухщелевого гидравлического усилителя без обратной связи: 1 — управляющая заслонка; 2 — сопла; 3 — постоянные гидравлические дроссели; 4 — золотник гидравлического исполнительного механизма; 5 — центрирующие пружины; 6 — рабочие камеры: 7 — электромеханический преобразователь; P н— давление питания.

Гидравлическое сопротивление

Гидравли'ческое сопротивле'ние, сопротивление движению жидкостей (и газов) по трубам, каналам и т.д., обусловленное их вязкостью. Подробнее см. Гидродинамическое сопротивление .

Гидраденит

Гидрадени'т(от греч. hidros — пот и aden — железа), сучье вымя, гнойное воспаление потовых желёз. Вызывается стафилококком ; развивается обычно в подмышечных впадинах, реже — вокруг грудных сосков, половых органов (у женщин), кожи мошонки, заднего прохода. К заболеванию предрасполагают ослабление организма, потливость, опрелость, нечистоплотность. Г. начинается с воспаления потовой железы, к которому присоединяется воспаление окружающей подкожножировой клетчатки. В глубине кожи появляются один или несколько плотных болезненных узелков, кожа над ними краснеет. Затем узелки размягчаются и вскрываются с образованием гнойных свищевых ходов. Гной попадает в соседние железы и заражает их. Течение Г. длительное, часто с рецидивами. Женщины болеют чаще. Лечение: антибиотики, физиотерапия, специфическая вакцинация и неспецифическая иммунотерапия; иногда — хирургическая операция.

Лит.: Многотомное руководство по дермато-венерологии, под ред. С. Т. Павлова, т. 2, Л., 1961.

Гидразин

Гидрази'н, диамид, H 2N—NH 2, бесцветная, гигроскопичная, дымящая на воздухе жидкость; t kип113,5°С, t пл2°С, плотность 1,008 г/см 3 (при 20°С). Г. неограниченно растворим в воде и низших спиртах. Нерастворим в углеводородах и др. органических растворителях. Водные растворы Г. обладают основными свойствами (  = 8,5 · 10 -7). С кислотами образует соли гидразония, например N 2H 5Cl, N 2H 6Cl 2. Г. характеризуется высокой диэлектрической проницаемостью (52,9 при 20°С) и способен растворять многие неорганические соли. Г. — эндотермическое соединение; теплота образования DH° 298(ж) = 50,24 кдж/моль (12,05 ккал/моль ). При нагревании до 200—300° С Г. разлагается на N 2и NH 3. В присутствии Fe 2O 3воспламеняется при комнатной температуре. С воздухом пары Г. при содержании 4,67% по объёму и выше образуют взрывоопасные смеси. Жидкий Г. не чувствителен к удару, трению и детонации. Токсичен; предельно допустимая концентрация в воздухе 0,0001 мг/л . Получают Г. окислением NH 3или мочевины гипохлоритом. Применяют в органическом синтезе, производстве пластмасс, резины, инсектицидов, взрывчатых веществ, как горючий компонент в жидких ракетных топливах . См. также Диметилгидразин .

= 8,5 · 10 -7). С кислотами образует соли гидразония, например N 2H 5Cl, N 2H 6Cl 2. Г. характеризуется высокой диэлектрической проницаемостью (52,9 при 20°С) и способен растворять многие неорганические соли. Г. — эндотермическое соединение; теплота образования DH° 298(ж) = 50,24 кдж/моль (12,05 ккал/моль ). При нагревании до 200—300° С Г. разлагается на N 2и NH 3. В присутствии Fe 2O 3воспламеняется при комнатной температуре. С воздухом пары Г. при содержании 4,67% по объёму и выше образуют взрывоопасные смеси. Жидкий Г. не чувствителен к удару, трению и детонации. Токсичен; предельно допустимая концентрация в воздухе 0,0001 мг/л . Получают Г. окислением NH 3или мочевины гипохлоритом. Применяют в органическом синтезе, производстве пластмасс, резины, инсектицидов, взрывчатых веществ, как горючий компонент в жидких ракетных топливах . См. также Диметилгидразин .

Интервал:

Закладка: