Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

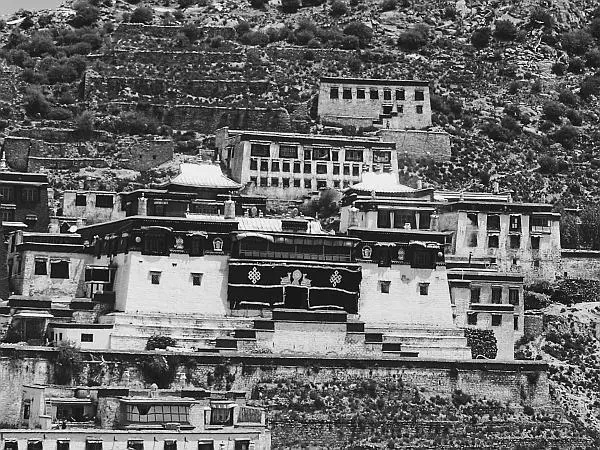

Тибетская архитектура

Основатель тибетской религии бон Шенраба

Спустя столетие после смерти Сронцзангамбо один из его потомков вновь выступил защитником к тому времени уже гонимого буддизма. Апеллируя к авторитету знатоков буддизма в Индии, он пригласил в Тибет выходца из пригималайской Северо-Западной Индии (Кафиристана) известного знатока буддийского тантризма Падму Самбхаву.

Падма Самбхава реформировал пришедший в упадок тибетский буддизм, придав ему очень заметный оттенок тантризма: магия, заклинания и некоторые другие методы и приемы вышли на передний план. Однако это не помогло укреплению позиций буддизма, который вскоре снова подвергся суровым гонениям и преследованиям.

Храм Джоканг, духовный центр Лхасы

Только в середине XI в. очередной выходец из Индии Атиша (Джу-Адишу) вновь возродил в Тибете буддизм, проведя ряд реформ, направленных на укрепление здесь традиций классического буддизма, в частности монастырской дисциплины. Его усилиями было создано несколько крупных монастырей, ставших центрами распространения буддизма в Тибете.

Реформами Атиши были недовольны последователи Падмы Самбхавы, которые по-прежнему делали основной упор на магию и иные методы тантризма. Сконцентрировавшись вокруг влиятельного монастыря Саскья (Сачжа), они выступили против нововведений, заложив тем самым основу противоборства красношапочников (одежду красного цвета носили приверженцы Падмы Самбхавы) и желтошапочников (символ классического буддизма Агиши).

В период монгольского владычества, особенно во второй половине XIII в., при хане Хубилае, доминировали красношапочники, а настоятели монастыря Саскья, отменившие безбрачие для лам, закрепили за собой наследственное право на духовное (а практически и политическое) руководство Тибетом. С падением монгольской династии Юань в Китае минские императоры отменили эти привилегии, что усилило внутреннее соперничество среди тибетских буддистов. Окончательное же торжество буддизма и завершение процесса формирования его своеобразной тибетской разновидности – ламаизма – были связаны с именем и реформами Цзонхавы (Цзонкаба, 1357-1419 гг.).

Уроженец Восточного Тибета, Цзонхава с юных лет прославился исключительными способностями, которые впоследствии легли в основу складывавшихся вокруг его имени легенд. Получив хорошее буддийское образование и уже в молодом возрасте достигнув высших духовных званий, Цзонхава приобрел необычайную популярность.

Со всех сторон Тибета стекались к нему ученики и последователи, и всех их он поражал своими глубокими знаниями. В спорах с оппонентами он неизменно выходил победителем, так что неудивительно, что на рубеже XIV-XV вв. основанные Цзонхавой несколько монастырей стали самыми многочисленными и влиятельными центрами того нового направления в буддизме, которое было связано с его именем и которое после проведенных им реформ получило наименование ламаизма.

Реформы Цзонхавы вкратце сводились к следующему. Во-первых, он, подобно Атише, выступил за восстановление норм классического буддизма. Отменив всяческие послабления для монахов, Цзонхава ввел строгое безбрачие и суровую монастырскую дисциплину, вследствие чего его учение получило наименование гелукпа («добродетель»; этот термин используется ныне для обозначения понятия «ламаизм»). Во-вторых, он сильно ограничил практику магических обрядов, выступив против многого из того, что было принесено Падмой Самбхавой и стало привычным для красношапочников. Разумеется, и в среде желтошапочников-гелукпа магия тантры продолжала практиковаться. Даже в трактатах самого Цзонхавы немало места уделено пропаганде тантризма. Однако Цзонхава ввел тантрийские обряды и культы в умеренное русло, ограничившись в основном пропагандой имитационно-символических методов и приемов обретения мудрости-праджни.

В результате этих первых и весьма решительных нововведений резко возрос авторитет буддийского монаха, ламы, которого Цзонхава в своих сочинениях не только противопоставил мирянам, но и объявил важнейшим и непременным фактором спасения для каждого.

Внутренний двор Джоканга, самого посещаемого храма Тибета

В ламаизме Цзонхавы уже мало было провозгласить свою преданность Будде, Дхарме и Сангхе – классическим «трем сокровищам» буддизма, буддийской триратне. Необходимым условием постижения сокровенной сути великого учения стала восходящая к буддийскому тантризму непосредственная связь между учеником и учителем, причем связь глубоко личная, доверительная, с беспрекословным подчинением ведомого ведущему. Собственно, идея такого рода связи была заложена уже в Махаяне, где возник институт бодхисаттв, призванных помогать ищущим нирваны. В ламаизме же эта связь была укреплена и усилена, превратившись в непременное условие продвижения по пути спасения.

Это привело к существенному изменению социальной позиции лам. Из ищущих собственного спасения монахов, погруженных в аскезу и медитацию, они стали превращаться в привилегированный социальный слой наставников-руководителей, а практика безбрачия в сочетании с обязательным обычаем богатых подарков и жертв вела к накоплению в монастырях огромных средств и к созданию строгой иерархической лестницы.

Результатом этого стало появление лам разных рангов и возвеличение высших лам, своеобразных «князей церкви», чей статус необходимо было не только узаконить, но и освятить, дабы право их на руководство общиной (причем теперь уже не только духовное, но и административно-политическое) приобрело явственные черты сакральной святости. Именно это и было сделано – правда, уже после смерти Цзонхавы.

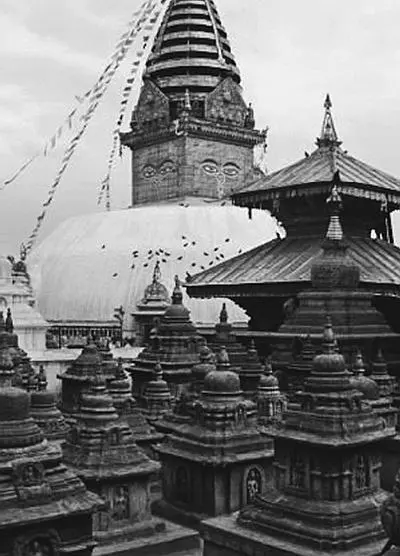

Храм Пашупатинатх

Далай-лама и теория воплощений Еще в раннем буддизме было разработано учение о перерождениях, генетически восходящее к теориям упанишад. Это теория кармического перерождения, сводящаяся к распаду комплекса дхарм после смерти и восстановлению его в новом облике в зависимости от кармы, была развита и обновлена в ламаизме, где она приняла вид теории воплощений.

Интервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)