Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прометей – это культурный герой греческой мифологии. Функции культурных героев у греков выполняют и боги. Например, Гермесу приписывалось изобретение чисел, письма, мер и весов. Дионис научил людей виноградарству и виноделию; Афина принесла в дар людям оливковое дерево. Но все же фигура Прометея представляется более значимой, ибо он был защитником и покровителем людей. Прометей научил людей земледелию, скотоводству, кораблестроению, обработке металла, счету и врачебному делу. Наконец, когда громовержец Зевс задумал погубить человеческий род, Прометей похитил у богов огонь и отдал его людям. За это повелитель богов жестоко наказал титана.

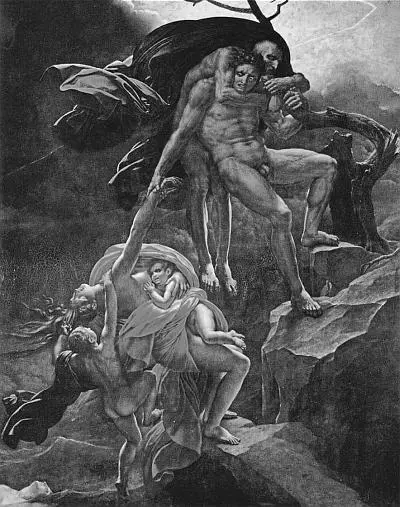

А. Жироде. Сцена потопа

М. Караваджо. Медуза Горгона

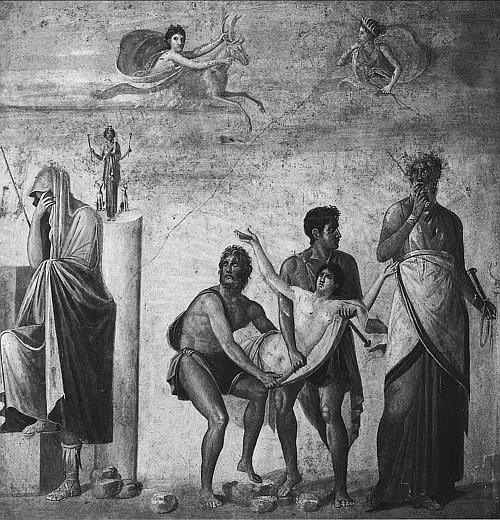

В ряде мифов встречаются упоминания о существовавших ранее обычаях. Таковы мифы, в которых встречаются человеческие жертвоприношения. Принесение в жертву людей – Ифигении, Андромеды – должно было умилостивить разгневанное божество.

Греческая мифология содержит много сказочных и фантастических элементов. Во многих легендах упоминаются различные чудовища: Ехидна, Сцилла, Харибда, гарпии, Тифон, Медуза Горгона. Как правило, они не связаны с религиозным культом и выступают в качестве противников богов и героев.

Искусство постоянно использовало мифологические сюжеты и таким путем поддерживало их жизненность в народе.

Вообще, искусство – прежде всего архитектура и скульптура – оказало заметное влияние на мифологию, существенно облагородив и возвысив мифологические образы. Греческая пластика представляет в образах богов высшие идеалы в типической и в то же время индивидуальной форме. Подобным же образом поступали и великие трагики, наполняя в своих произведениях старые мифы и героические предания новым смыслом. Таким образом, искусство и поэзия сохранили для греков их старых богов и старые мифы, хотя и нередко в обновленном виде.

Жертвоприношение Ифигении. Античная фреска

Культ. Таинства. Орфизм

Древнегреческий культ отличался простотой организации и форм. Обычной частью культа было жертвоприношение. При помощи жертв греки стремились снискать милость богов и, в свою очередь, получить от них помощь. Для этой цели служили также священные приношения, которые постоянно хранились в храме или на священном участке. Жертвы бывали кровавые и бескровные, причем нельзя сказать, какой из этих видов был более ранним или распространенным. К бескровным жертвам относились: глиняные сосуды, блюда из овощей и фруктов, масличная ветвь, ячменная каша матери богов, различные лепешки и печенье. Не менее многочисленны были животные жертвоприношения. Обычно в качестве жертвенных животных использовались овца, коза, бык и свинья. Богам потоков приносили в жертву лошадей, Гекате – собак, так же как и Аресу в Спарте. Диких животных приносили в жертву только Артемиде. Иногда практиковались и человеческие жертвоприношения.

П. Бьербетт. Жертвоприношение, прерванное кентаврами

Жертвенные обряды сочетались с молитвой. Она представляла собой формулу, сопровождавшую принесение даров, в которой излагалось перед божеством желание жертвователя. Жрец произносил формулу, а участник жертвоприношения повторял ее. Но кроме этих молитв греки всегда находили поводы еще для нескольких молитв. Их возносили Гелиосу, произносили во время возлияний и перед народным собранием в Афинах.

Жрецы в Греции не составляли замкнутой корпорации, они просто считались служителями при храмах определенных богов. Совершение жертвоприношения тоже не было исключительной прерогативой жрецов. Отец семейства, глава рода, полководец, некоторые должностные лица, как архонт-басилевс в Афинах и цари в Спарте, также приносили жертвы и имели надзор за религиозными делами.

Наконец, жрецы в Греции не были ни учителями религии, ни духовниками. Круг их деятельности был ограничен тем отдельным святилищем, к которому они относились. Жрецы состояли под покровительством тех божеств, которым они служили, иногда они даже были их представителями. В качестве отличительных знаков своего достоинства они часто носили повязку и венок. Жрецы были государственными чиновниками и подчинялись законам и решениям высших государственных учреждений, перед которыми они были обязаны отчитываться об отправлении своей должности.

В определенных случаях жрецы становились гадателями, прорицателями, кроме того, они должны были обладать и медицинскими познаниями. Как правило, жреческие должности были выборными, но все же чаще всего жрецами становились выходцы из знатных семей.

Должность жреца хоть и была почетной, но не давала никакой непосредственной власти, поскольку официальным культом руководили гражданские должностные лица. Это отличало греческие полисы от ближневосточных государств, где роль и значение жречества были гораздо большими. При храмах помимо жрецов состояли и другие служители, жившие за счет доходов святилища и пожертвований верующих.

Гадание по внутренностям жертвы. Античный барельеф

Большей частью греческие храмы представляли собой продолговатый четырехугольник на высоком фундаменте и с низкой двускатной крышей и фронтоном. Историю архитектурных храмовых стилей обычно разделяют на три последовательных «канона»: дорический, ионический и коринфский. Разница в стилях определялась формой и богатством украшения колонн. Главный зал храма обрамляли портики с колоннами.

Ряды колонн располагались спереди, сзади, а иногда и по всему периметру, образуя колоннаду. Случалось, что колонны ставились и внутри здания для поддержки крыши. Крутые скаты крыши образовывали треугольное пространство с обоих концов фронтона, который часто украшался основным мифологическим мотивом этого святилища. Храмы были ориентированы в направлении восходящего солнца, так что изображение божества стояло против входа, в западной части здания. Напротив, храмы героев имели вход не с востока, а со стороны запада, так как, по представлению греков, именно там находился вход в подземный мир.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)