Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В трагедиях «Аякс-биченосец», «Филоктет», «Трахинянки» главным становится то обстоятельство, что судьба была возвещена божественным оракулом. Но нигде это не проявляется с такой силой, как в «Эдипе-царе». Как родители Эдипа, так и он сам стремятся избежать судьбы, но сама эта попытка вызывает исполнение предсказаний.

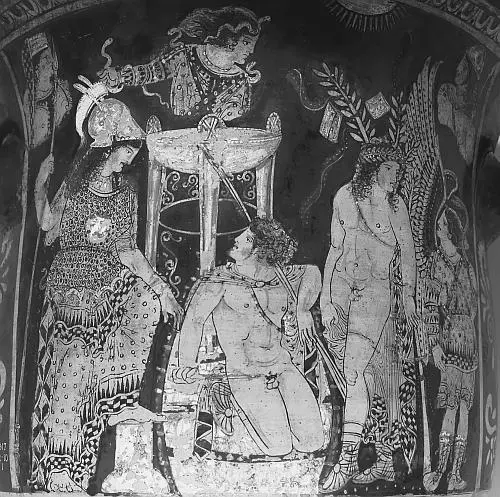

Иллюстрация к трагедии Эсхила «Орестейя»

Рождение новой идеологии и критического отношения к традиционной религии пришлось на эпоху упадка полисной системы в Греции, начавшегося во второй половине V в. до н. э. Развитие мореплавания и торговли, знакомство с жизнью и обычаями других народов значительно расширили умственные горизонты греков, прежде всего афинян, а это в свою очередь не могло не убедить их в относительности многих существующих религиозных и политических понятий.

В условиях кризиса традиционных устоев и постоянной политической борьбы ничто уже не принималось безоговорочно на веру, каждое утверждение нужно было доказывать. Все унаследованные, освященные традицией, давно установившиеся понятия подвергались критическому анализу; неожиданное столкновение мнений порождало новую, более высокую, истину.

Электра, главный персонаж трагедий Софокла, Эсхила, Эврипида и Сенеки

Ярче всего это новое направление отразилось во взглядах софистов (в буквальном переводе «мудрецы»). Они учили доказывать любое утверждение. Сильнее окажется то доказательство, то суждение, которое практичнее и больше отвечает требованиям жизни. Поэтому необходимо было уметь выбирать и убеждать людей в правильности выбора.

В середине V в. до н. э. в Афинах обосновался знаменитый софист Протагор. Его не интересовали боги, поскольку, как заявлял философ, «я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию – и вопрос темен, и жизнь человеческая коротка». Протагор утверждал, что человек «есть мера всех вещей».

Впоследствии Протагор не избежал обвинений в безбожии, а его книги были отовсюду собраны и сожжены.

Еще более трагично сложилась судьба другого знаменитого афинского философа Сократа (469-399 гг. до н. э.). В отличие от софистов, он верил в возможность постижения объективной истины. Сократ учил, что есть обязательные для всех неписаные моральные законы, но овладеть нравственностью удается лишь немногим.

Новое поколение культурных деятелей Афин громко заявило о себе и на театральной сцене. Выдающимся его представителем был третий великий трагик – Еврипид (около 480-406 гг. до н. э.). В отличие от своего современника, традиционно мыслившего, разделявшего старые религиозные верования и предрассудки Софокла, Еврипид был полон скепсиса по отношению к богам. Если для Софокла воля и авторитет Аполлона непререкаемы, то Еврипид называет грозного бога мстительным и злопамятным. Его боги жестоки и пристрастны.

Не боги, а безудержные порывы человеческой души, по мнению Еврипида, определяют судьбы людей. Любая страсть, если ее не сдерживать, ведет к гибели. Любовь, порождение самой человеческой природы, заставляет Медею, а в другой трагедии Федру отринуть семейные узы, господствующие обычаи и традиции. Властолюбивый Агамемнон губит свою дочь Ифигению, чтобы самому стать жертвой мести жены. Герои Еврипида томятся под гнетом неразрешимых проблем и одиночества, что отличает их от характеров, созданных его великими предшественниками. Не случайно еще древние отмечали, что Софокл представил человека таким, каким он должен быть, а Еврипид – таким, каков он есть на самом деле.

Выразителем совершенно других настроений, чем Еврипид, был родоначальник греческой, или аттической, комедии Аристофан (около 445-385 гг. до н. э.). Его взгляды близки воззрениям массы крестьян и средних слоев демоса – свободного городского населения, которое зачастую было настроено консервативно и с опаской относилось к новым идеям и переменам. Вот почему Аристофан в комедии «Лягушки», прославляя Эсхила, неодобрительно высказывался о Еврипиде. В другой комедии, «Облака», одним из героев является аморальный философ Сократ, способный научить молодежь только лживости и неуважению к старшим.

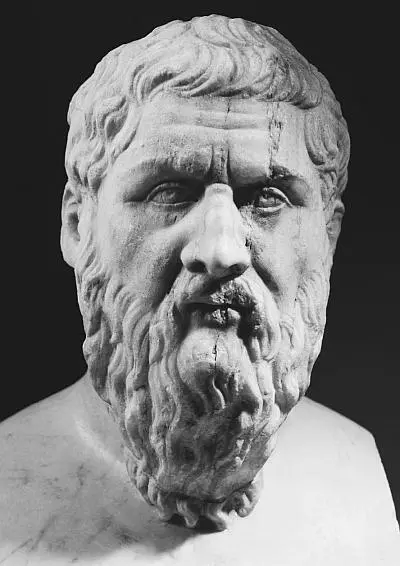

Взгляды Сократа способствовали возникновению нескольких философских школ: мегарской, элидской, цинической и киренской. Но значение всех их затмил Платон (427-348 гг. до н. э.), один из учеников Сократа, который создал учение о связи разума с добродетелью и счастьем, причем во многом отличавшееся от взглядов учителя. Платон, в частности, отвергал возможность научить добродетели.

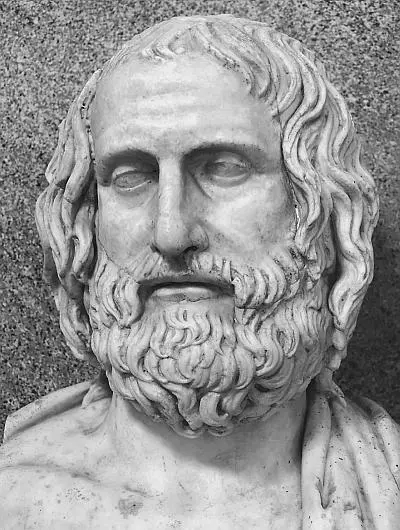

Еврипид

Иллюстрация к комедии Аристофана «Лисистрата»

Главный, ключевой тезис философской системы Платона заключался в том, что мир, воспринимаемый человеческими чувствами, есть лишь слабое отражение, бледный отпечаток мира самостоятельно существующих «идей» – сверхчувственных, постигаемых только мыслью философа прообразов всех вещей. Подлинное знание – это погружение мыслью в стихию «идей», духовных сущностей, общих понятий. По мнению Платона, познание возможно, поскольку это не что иное, как «вспоминание», ведь до рождения человека его бессмертная душа пребывала в мире идей, созерцая общие понятия, которые, таким образом, как бы порождены человеком.

Одним из фундаментальных принципов, одушевляющих мысль Платона, является вертикальная иерархия бытия. Люди – существа низшего порядка, живущие, подобно червям, в земных расселинах. Раем для них представляется уже поверхность земли («настоящей земли»), населенная существами, которые передвигаются по воздуху так же, как люди по морю. Этот образ, намеченный в знаменитом диалоге Платона «Федон», развит в «Горгии», где жители Настоящей Земли населяют Острова Блаженных, окруженные воздушным океаном.

Протагор

Платон ставит в центр своего религиозного мироощущения так называемый метенсоматоз (воплощение души в нескольких телах, в отличие от метемпсихоза – последовательного одушевления нескольких тел одной душой). Душа совершенного философа удостоится переселения в рай, где несколько тысячелетий будет созерцать бессмертные Идеи. Затем она снова вселится в грубую телесную оболочку. Если в течение нескольких циклов подряд она победит свое тело, то останется в вечном общении с нетленными Идеями.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)