Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

У Платона философия и религия – одно и то же, одно от другого практически неотделимо [5]. Именно эта взаимосвязь и определила облик воззрений эллинов таким, каким мы его представляем сегодня, каким он повлиял на дальнейшее развитие религиозных воззрений народов Европы и, прежде всего, на формирование специфики религии древних римлян и на формирование христианской этики.

Религия и мораль

Связь религии и морали в Древней Греции – достаточно сложный вопрос, во многом неясный из-за нехватки сведений. Практически невозможно определить степень влияния религии на идеи, чувства и поступки греков в частностях. Нам известно лишь то, что многообразие их общественной и частной жизни не было приведено к единству каким-либо религиозным авторитетом или уставом. Различные периоды, разные местные и общественные круги заметно отличаются друг от друга в нравственных оценках. Героический век имел совершенно другие идеалы, чем те, которые возникли в период расцвета афинской культуры.

Хотя греки и стремились основать нравственность на религии, но последняя не совсем удовлетворяла моральным потребностям. Отсюда частые столкновения, возникавшие между религией и моралью. Нормами нравственности служили обычай и закон. И тот и другой имели религиозную санкцию. Порядок и устройство семьи, общества, государства находились под божественным покровительством.

Благочестивое и правильное поведение для греков состояло в соблюдении установленных отношений, но включало также, в качестве религиозной обязанности, милосердие к чужестранцам и просящим защиты. Но греческая нравственность не была вполне связана существующими установлениями, а касалась и того, что выходило из их пределов. Это мы видим из того благоговения, с каким иногда положительным законам противопоставлялись законы неписаные, то есть моральные, как более высокие. Уже в произведениях Софокла звучит мысль о том, что наряду с требованиями государства существуют имеющие общее значение божественные законы, которым должно повиноваться. Вообще, грекам не удалось создать прочной основы для морали.

Л. Джордано. Фемида

Агора в Афинах – античный центр политической и общественной жизни

Мораль не находила для себя достаточной опоры в религиозных воззрениях. У греков не было создано такой идеи бога, которая бы воплощала идею о справедливом управлении миром. Многочисленных богов Эллады вряд ли можно было считать справедливыми, что подтверждается мифами. Боги служили идеалом с точки зрения эстетической, но никак не этической. Между мифологическими образами и хранителями нравственности не существовало никакой связи, кроме имен.

Естественно, что греки, особенно в позднеклассическую эпоху, испытывали серьезные сомнения в божественной справедливости. Это отразилось в учении Платона, считавшего богов воплощением идеи Добра, но одновременно допускавшего, что земной мир существует сам по себе. Это показывает, как мало ощущали греки свою связь с богами.

Большее значение в качестве религиозных оснований для морали могли бы иметь представления о потустороннем мире, нашедшие свое отражение в таинствах и мистериях. Но и в них было слишком мало этического, гораздо больший смысл имели мистические элементы. Хотя то, что представлялось в Элевсине, и имело большое значение для счастья или несчастья в будущем, но оно не возбуждало никакого морального чувства и не направляло к деятельности или к практическому выполнению добродетели.

Таким образом, греки искали в религии руководства для нравственной жизни – и не нашли. Их главные добродетели – мудрость, мужество, благоразумие, справедливость – имеют к богам лишь косвенное отношение. У этого народа, с его высокими стремлениями и обостренным чувством свободы, грех заключался главным образом в несоблюдении должных границ, в гордости.

Древнегреческие боги слишком одержимы страстями, чтобы быть мерилом морали («Вакханалия» П. Рубенса)

В то же время нельзя не обратить внимание на то, что ею были поставлены важнейшие этические проблемы, которые и были подведены под религиозную точку зрения. Ни один народ древности не брал на себя таких возвышенных задач и не чувствовал столь глубоко своих недостатков. Греки старались достигнуть блаженства в гармоническом существовании, подобно тому как своих богов они представляли блаженными. Но они не нашли условий такого счастья и не выяснили, что именно ему препятствует.

Религия в период эллинизма

Культуру, которая появилась в результате территориальных завоеваний Александра Македонского (356-323 гг. до н. э.) и занимала огромные пространства от Средиземноморья до Индии, принято называть эллинизмом. Для нее характерно употребление греческого языка и господство греческой мысли. Эллинистическая эпоха охватывает период от смерти Александра до появления христианства, но многие проявления этой культуры, иногда называемые эллинско-римскими, сохраняются вплоть до падения Западной Римской империи (476 г. н. э.) и отчасти даже в более позднее время. В сущности, точную дату окончания эпохи эллинизма установить невозможно.

П. Ротари. Александр Великий и Роксана

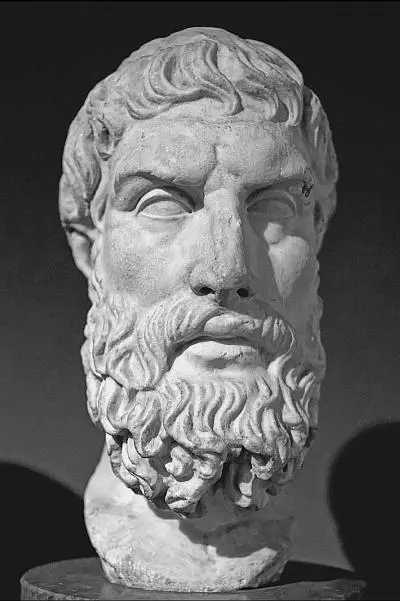

Эпикур

Когда после завоеваний Александра Македонского и включения всего Средиземноморья в Римскую державу традиционные связи нарушились, а судьбы людей стали все чаще зависеть от произвола полководцев и правителей, когда ни молитвы, ни жертвоприношения древним божествам не помогали, человек начал ощущать себя обособленным, потерянным в непонятном ему и во многом враждебном мире. Главными становятся для него вопросы о смысле жизни, о способах спасения и избавления от страданий.

Многие философские школы того времени пытались найти ответы на эти вопросы. Одни философы утверждали, что человек свободен в выборе жизненного пути и что этот выбор должен состоять в отказе от активной деятельности (так учили последователи философа Эпикура).

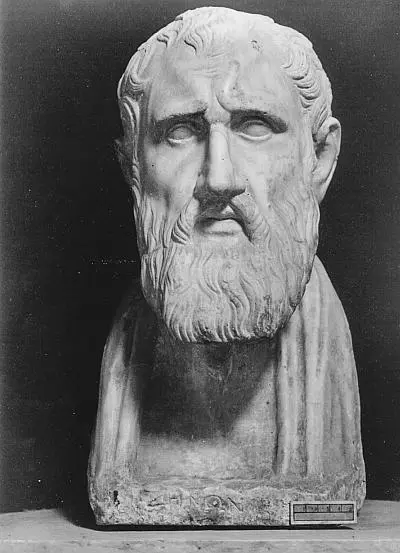

Зенон

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)