Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Хотя греческая культура, как уже говорилось, была совершенно свободна от религиозных догм, а литература и творчество греков носили светский характер, тем не менее эллинская философия и поэзия имели для религии слишком большое значение, чтобы ими можно было пренебречь в религиозной истории. Несомненно то, что древние философы если и не были религиозными учителями, то все же были настолько близки к общественной жизни, что должны были приходить в частое соприкосновение с религией.

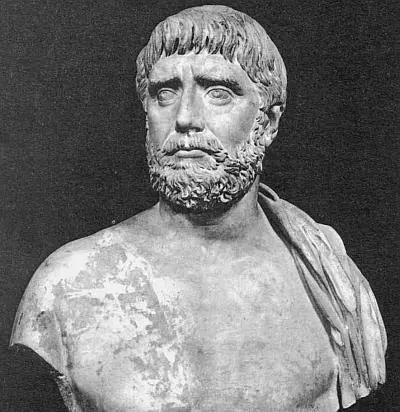

Фалес Милетский

X. Брюгген. Гераклит Эфесский

Древнейших философов, начиная с Фалеса из Милета (VI в. до н. э.), часто представляют как чистых мыслителей, не замечая связи их учений с религией. Между тем ранняя греческая натурфилософия – философия природы, считавшая первоэлементом вселенной ту или другую материальную субстанцию, – имела многие точки соприкосновения с религиозными верованиями. Во взглядах самого Фалеса, выдающегося мыслителя, математика и астронома, еще преобладают представления традиционной мифологической космогонии. Пытаясь найти конечную причину всего сущего, ученый пришел к выводу, что первоосновой всего является вода. Это, в общем, не выходило за пределы распространенного мифологического представления об Океане, породившем Землю, но в самих рассуждениях Фалеса уже содержались элементы рационалистических воззрений. Еще один выдающийся ученый – Гераклит из Эфеса (около 544-470 гг. до н. э.) – считал первоосновой всего сущего огонь. В сочинении «О природе», сохранившемся лишь в отрывках, Гераклит разработал диалектику – учение о развитии. Согласно ему, окружающий мир представлял собой непрерывный процесс изменения, движения и развития. Многое в учении Гераклита послужило отправным пунктом для дальнейшего развития философской мысли.

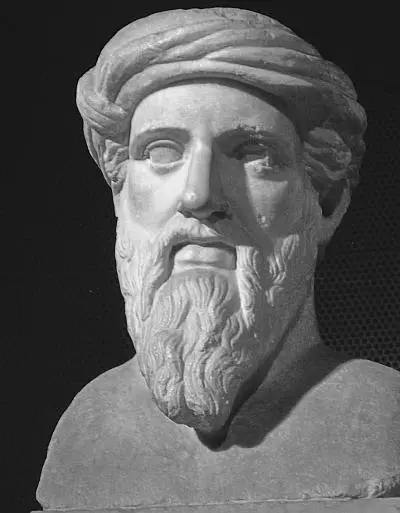

Почти в одно время с Гераклитом жил и его интеллектуальный противник – Пифагор. О его учении достоверно известно мало. Пифагор создал в Южной Италии религиозно-мистическое сообщество – Пифагорейский союз, очевидно, испытавшее сильное влияние орфиков. К орфизму восходит, например, принцип аскезы: строгие нормы поведения, отказ от многих видов пищи, в том числе мяса. Пифагор не оставил никаких сочинений, поэтому достаточно сложно в трудах пифагорейской школы отделить взгляды философа от воззрений его учеников.

Пифагор

Пифагорейцы отдавали предпочтение математике перед другими науками, так как она исследует не грубые явления материального мира, а имеет дело с лишенными материальной оболочки духовными сущностями – числами. Мистике чисел вообще придавалось большое значение. Каждое число превращалось в самостоятельную божественную сущность, и сущности эти считались первоосновой мира. Одни числа соответствуют небу, другие – земным вещам: справедливости, любви, супружеству. Первые четыре числа, семерка, десятка считались священными, лежащими в основе устройства всего, что есть в мире.

Рафаэль. Афинская школа

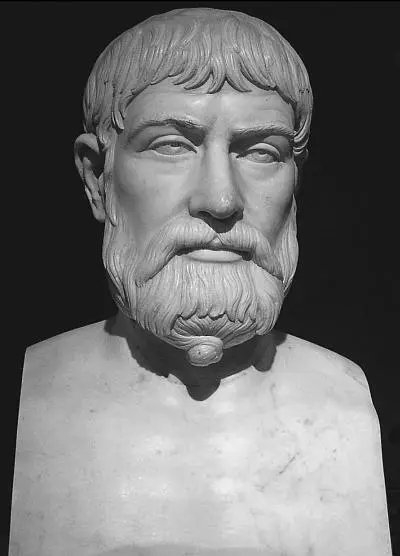

Пиндар (522-448 гг. до н. э.) занимает выдающееся место среди лирических поэтов всех времен. Хотя его зрелый возраст совпал с периодом войн за свободу, но обстоятельства сложились для него так, что он не был убежденным сторонником национального движения. Пиндар принадлежал к фиванской аристократии, которая, как известно, поддержала персов. Когда, вследствие победы над персами, демократическая партия одержала верх и в Фивах, Пиндар, по-видимому, играл роль посредника, противодействуя междоусобицам внутри государства. Из стихотворений Пиндара целиком сохранились Эпиникии – оды в честь победителей Олимпийских, Пифийских, Истмийских и Немейских игр.

Созвучный Пиндару образ мыслей был у первого из афинских великих трагиков – Эсхила (525-456 гг. до н. э.). Но род искусства и обстановка были у него совершенно другие. Афинский поэт сам принимал участие в национальном движении, сражаясь при Марафоне, Саламине и Платеях.

Пиндар

Трагедия жила духом войн за свободу, в то время как Пиндар лишь косвенно был им затронут. Величественный образ мыслей Эсхила, для которого победа его народа была доказательством божественной справедливости и который умел соединить признание человеческой индивидуальности с признанием нравственного мирового порядка, мог возникнуть только на почве великого национального патриотического подъема.

Эсхиловская поэзия насквозь проникнута религиозным духом. Все общественные и нравственные установки носили у этого поэта религиозный характер. Справедливость считалась установленной богами, покушения на нее рассматривались как кощунство. В трагедиях Эсхила («Персы», «Прикованный Прометей») боги выступают представителями мирового порядка. Из характера произведений Эсхила вытекает, что он стоял на почве традиционной греческой религии, в том числе и ее мистической стороны.

Во многом традиционными оставались и воззрения афинянина Софокла (около 496-406 гг. до н. э.), младшего современника Эсхила. Расцвет творчества Софокла пришелся на эпоху Перикла. В конце жизни поэт стал свидетелем Пелопоннесской войны и быстрого упадка своего родного города. Но настроения этого периода не отражаются в его произведениях, дошедших до нас. Софокл более, чем кто-либо, поэт эпохи процветания Афин, поэт греческой культуры на высшей точке ее развития. Это проявляется не только в совершенстве художественной формы, но также и в его религиозной точке зрения.

У Эсхила центром, около которого был сосредоточен интерес, являлось столкновение божественных сил, определяющих человеческую судьбу; у Софокла такой центр находится внутри человека, в мотивах его действия. Но Софокл не отрицал при этом объективности божественных сил и не отодвигал их на задний план. В том, что законы и государственные учреждения освящены волей богов, поэт не сомневался. Напротив, он признавал вечно существующие божественные установления, которые человек должен почитать, если не хочет погибнуть.

Сен-Кантен. Смерть Сократа

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)