Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира

- Название:Всеобщая история религий мира

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «АСТ»c9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2011

- Город:Москва, Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-271-34684-2, 978-5-89173-478-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вольдемар Карамазов - Всеобщая история религий мира краткое содержание

История человечества – это история возникновения религиозных верований в разных местах планеты. В поиске ответов на экзистенциальные вопросы человек крушил прежних идолов и создавал новых богов, воздавал почести пантеону кумиров или приходил к монотеистическому сознанию. В данной энциклопедии изложены основы мировых религий – христианства, ислама и буддизма, особое внимание уделено становлению других вероучений – индуизма, конфуцианства, синтоизма, иудаизма. Отдельные главы повествуют о формировании религиозных культов в далекой древности, а также приводится обзор современных религиозных течений. Издание адресовано школьникам, студентам и всем, кто интересуется историей мировой культуры.

Всеобщая история религий мира - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

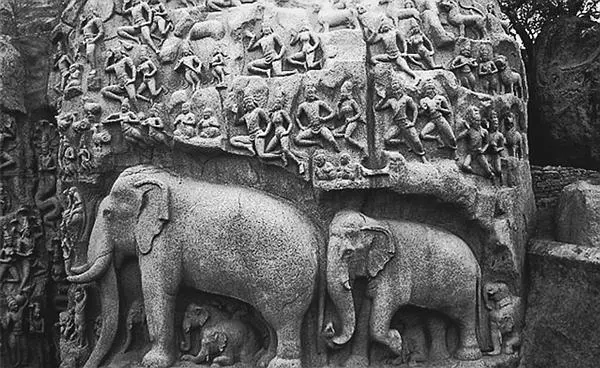

Фрагмент рельефа «Нисхождение Ганга»

По окончании учебного времени ученику брили голову (оставляя лишь на темени одну косичку), и он покидал учителя, чтобы вступить на второе жизненное поприще и выполнить в качестве домохозяина (граста) обязанность жениться, завести хозяйство и воспитать детей. Одновременно с этим он начинал действовать и как жертвоприноситель. За степенью «отца семейства» следовали две другие: степень пустынника (ванапраста), с которой начиналось отречение брахмана от мира и, наконец, аскетическая (санниязин), доводившая отречение до высшей степени.

«Ванапраста» в буквальном переводе означает «лесной обитатель»; по окончании воспитания детей брахману следовало удалиться от суеты мирской жизни в лесную глушь. Свою жену он по желанию мог взять с собой или оставить. Жизнь в лесу состояла главным образом в философском размышлении, которому придавалось даже большее значение, чем жертвоприношениям. Степень аскета, как правило, отказывавшегося от любой собственности и кормившегося подаянием, наступала уже в старческом возрасте. Обо всех четырех периодах жизни брахмана упоминают законы Ману.

Проходящая очень замкнуто жизнь брахманов и их склонность к размышлениям, безусловно, оказали влияние на мифологию. Так, уже в текстах Вед встречаются такие образы богов, которые явно имели специфическое брахманское происхождение. Именно таким представляется бог жреческой касты Браспати, или Брахманаспати («господин молитвы»). Учение брахманизма превратило его в верховного бога. В его безграничном могуществе отражалось величие брахманов. Даже боги обязаны были ему своим участием в жертвоприношениях, именно он создал молитвы, а вместе с ними все доброе.

Так же, как это божество появилось в результате кастового сознания брахманов, боги Праджапати и Висвакарман были созданы их философией. Оба они – космологические божества. Праджапати (в переводе «создатель») служил олицетворением творческой силы, в отличие от древнего ведического мифа, где в роли создателя всего сущего из небытия выступал Индра.

Одна из поздних ведических песен прославляет Праджпати как золотое яйцо (Хираниагарба-Брама). Его называют тем, кто вначале был единственным устроителем Вселенной, тем, который укрепил небо и землю, который дарует жизнь и силу, перед которым преклоняются все существа, в том числе и сами боги. Море и горы свидетельствуют о его величии, страны света – это его руки; он есть единый бог, бог всех богов. Подобное же величие и единство присуще и демиургу Висвакарману. Его тоже считали зародышем, произошедшим из вод; он возвышался над всем миром и всеми богами, и эти последние существовали только его бытием. По своему существу он неведом и неисчерпаем.

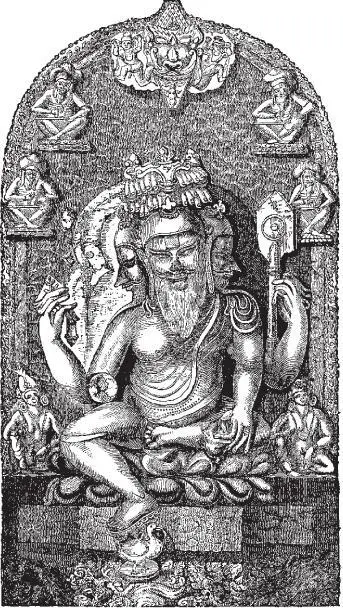

Бог-творец Брахма

Брахма, экспонат французского музея

Однако верховным божеством в брахманизме, первородным принципом бытия оставался Брахма. Брахма (это означает одновременно чудесное слово и молитву) со временем был возведен в ранг божества, так как молитва у индусов приняла характер не только и не столько просьбы, сколько размышления. В период же брахманизма она по преимуществу стала формой самоуглубления, или погружения в божественное. Бесконечное, с которым верующие, находящиеся в этом состоянии, соприкасались, отождествлялось с этим состоянием и от него получило свое название.

Интересно проследить процесс перевода Брахмы на уровень высшего божества. Сначала ему поклонялись в образе солнца, потом он был возведен в сан бога и приравнивался к Праджапати, затем снова возвысился, став выше его, превратившись в абсолютный, самодовлеющий мировой принцип.

Упанишады

Как уже отмечалось, в начале I тыс. до н. э. культурный и общественный центр Индии сместился из западных районов в область среднего течения Ганга. Это перемещение поставило ариев в новые природные, общественные и экономические условия. Весь мир, окружающий человека, изменился, он пребывал теперь в постоянном движении.

Возникли крупные конгломераты племен во главе с постоянно укрепляющим свою мощь собранием властителей. Появились города, богатевшие благодаря небольшому, но влиятельному слою торговцев, а позже и ростовщиков. Сюда стали стекаться многочисленные ремесленники, с помощью новых методов создававшие все более совершенные изделия. Развивался новый тип городской цивилизации, которому было назначено судьбой стать носителем прогресса и богатства, образования и распущенности.

Именно в это знаменательное время появились люди, не желающие принять новый образ жизни. Их вера испытала один из самых серьезных кризисов в истории индийского общества. Былые представления о богах и всемогуществе жертвоприношения незаметно уходили в небытие. Впрочем, жители восточных районов никогда не были приверженцами этой веры, господство брахманов здесь не успело пустить глубокие корни.

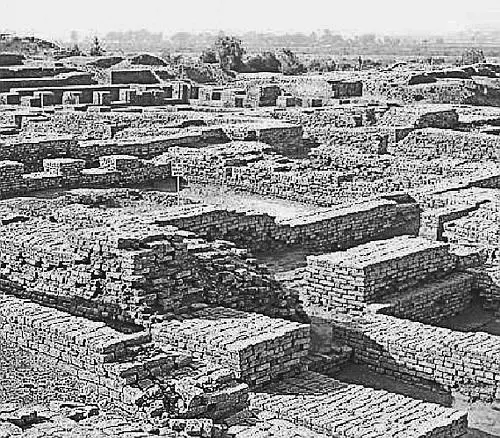

Раскопки в Индии. III-II тыс. до н. э.

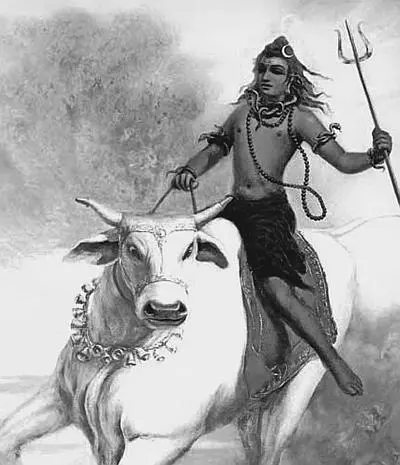

Изображение жреца верхом на священной корове

В жилах людей, населявших эти края, текла другая кровь, в их мыслях возникали своеобразные идеи об удивительных магических силах, обладания которыми можно достичь только с помощью суровой аскетической практики. Из восточных районов вышло множество различных подвижников, желавших достичь более высоких целей, чем те, которые ставила традиционная индийская религия, основанная на жертвоприношении. Эти аскеты-подвижники способствовали изменению многих традиционных представлений брахманизма.

В Индии эти изменения получили довольно яркое отражение в литературном творчестве позднего ведийского периода, в результате чего появились упанишады. Слово «упанишад» переводится как «восседание», восседание учеников вокруг учителя, излагающего им не только азы традиционного учения о жертвоприношении, но и проповедующего о действительном смысле Вселенной и сущности человеческой жизни. Позднее этот термин обрел более широкий смысл и начал означать любое тайное знание, известное лишь избранному кругу посвященных (независимо от того, идет ли речь о предмете религиозном или светском).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Татьяна Забалуева - Всеобщая история архитектуры и строительной техники [Учебник. В 3 частях. Часть 1. История архитектуры и строительной техники Древнего и античного мира]](/books/1089140/tatyana-zabalueva-vseobchaya-istoriya-arhitektury-i-s.webp)