Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни

- Название:Москва православная. Все храмы и часовни

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0072-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Михаил Вострышев - Москва православная. Все храмы и часовни краткое содержание

XX век во многом изменил облик Москвы. Она стала многомиллионным цивилизованным городом, центром российской науки, просвещения, искусства, технического прогресса и даже спорта. И все же у первопрестольной Москвы сохранилась тяга к родному прошлому и, в первую очередь, к самому чудесному украшению столицы – православным храмам. Они напоминают нам о седой старине, блистают своей стройной неповторимой архитектурой, сохраняют в себе святыни, которым поклонялись наши предки и которым продолжают поклоняться современные москвичи. Обо всех московских храмах и часовнях, о сохраняющихся в них чудотворных иконах и мощах святых угодников Божиих, об особенностях архитектуры и внутреннего благоукрашения каждой московской церкви вы прочитаете в этой книге. Она станет необходимым путеводителем для тех, кто направляется в церковь для молитвы или даже просто проходит мимо храма, любуясь его неповторимой красотой.

Москва православная. Все храмы и часовни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Константина и Елены, равноапостольных, при казармах Фанагорийского полка церковь(Бригадирский переулок, дом № 11; уничтожена).

Созданная в 1821 г., церковь находилась в Семинарских казармах, где размещались различные полки, но дольше всех – Фанагорийский гренадерский великого князя Дмитрия Павловича полк. Свое название он получил в память боевых заслуг на Кавказе и Кубани, где был покорен небольшой остров Фанагория.

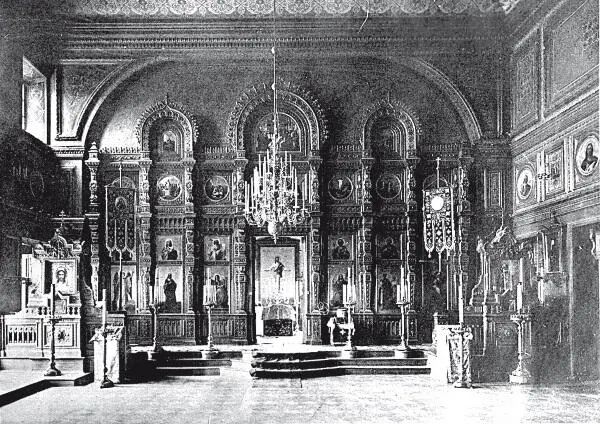

В храме находился деревянный двухъярусный иконостас. Над престолом дубового дерева была сооружена красивая золоченая сень. При последнем ремонте в 1907 г. стены храма отделали искусственным разноцветным мрамором, вызолотили иконостас.

Осмотр церкви в ноябре 1920 г. показал, что она «совершенно ликвидирована и в данное время занята под спальню красноармейцев». В настоящее время в центральном корпусе бывших казарм, где находился храм, размещается Военная академия химической защиты.

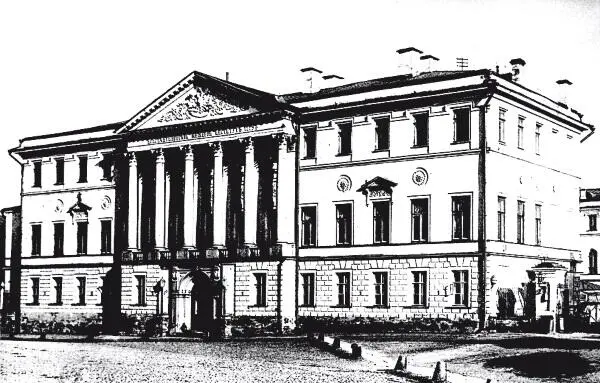

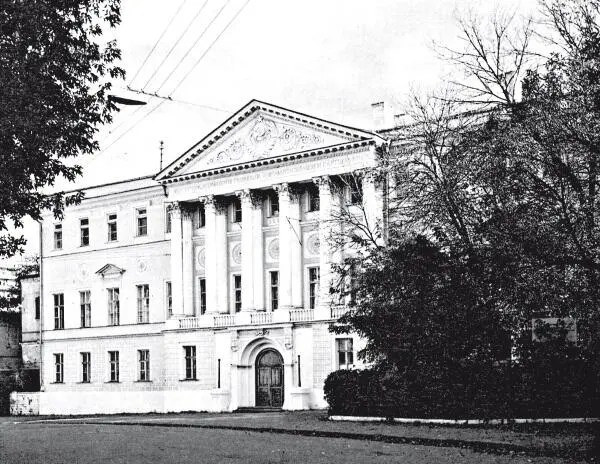

Константина и Елены, равноапостольных, при Константиновском Межевом институте церковь(Гороховский переулок, дом № 4; уничтожена).

При Межевой канцелярии 14 мая 1779 г. была основана Землемерная школа, названная Константиновской в честь родившегося в этом году великого князя Константина Павловича. В 1819 г. школу переименовали в Константиновское Землемерное училище, а в 1835 г. – в Константиновский Межевой институт.

В 1873 г. институт переехал в здание в Гороховском переулке, занимаемое до этого школой межевых топографов, где имелась небольшая домовая церковь. Вместо нее устроили более, чем в два раза, обширный храм, куда перенесли четырехъярусный дубовый иконостас с высокохудожественными, писанными на полотне иконами из упраздненной церкви на Старой Басманной улице.

Ее закрыли в декабре 1918 г. Ныне лишь алтарный выступ сбоку здания напоминает о существование здесь некогда православного храма.

Константина и Елены, равноапостольных, в Кремле церковь(уничтожена).

Точное время основания Константино-Еленинского храма неизвестно, но полагают, что он существовал уже в XIV веке и дал свое название Константино-Еленинским воротам Кремля. Сохранилось предание, что через эти ворота великий князь Дмитрий Иванович в 1380 г. вывел свою дружину в поход на поле Куликово. Ворота заложили в XVII веке. В летописях церковь впервые упоминается под 1470 годом при описании пожара на Подоле, то есть под горою. Вместо сгоревшего храма выстроили новый, тоже деревянный. По царскому указу 1651 г. велено было разобрать в Кремле две последние деревянные церкви и устроить на их месте каменные. Одна из них и была Константино-Еленинская (или Цареконстантиновская). Постройку каменного храма производил боярин Илья Данилович Милославский, отец первой супруги царя Алексея Михайловича. В 1692 г. церковь перестроили повелением и иждивением царицы Натальи Кирилловны и царевича Алексея Петровича. В том же году, 4 декабря, ее освятил патриарх Адриан. Видимо, тогда же выстроили восьмигранную колокольню.

С тех пор церковь не перестраивалась. Храм пострадал от пожара 1737 г., и большой ремонт производился под наблюдением архитектора Д.В. Ухтомского в 1756 г. В 1770-е гг. церковное здание чуть не было уничтожено: по плану В.И. Баженова на территории южной части Кремля предполагалось возвести огромный дворец. Уже снесли часть кремлевских стен и башен, некоторые церкви, а также приходские строения, окружавшие церковь Константина и Елены. Но строительство дворца так и не началось. Старинная церковь лишилась прихода, сильно пострадала от пожара и грабежей 1812 г. По повелению императора Николая I в 1833 г. приступили к ее реставрации, которая длилась три года. В 1844 г. на правой стороне трапезной устроили придел святителя Николая Чудотворца.

В 1890 г. напротив Николаевского дворца, на кромке плаца и кремлевского дворца началось строительство ансамбля памятника императору Александру II. Этот монумент скрыл от глаз москвичей и без того небольшую Константино-Еленинскую церковь невдалеке от Спасских ворот. И все же ее не забыли православные жители Москвы. Особенно почиталась верующими икона Божией Матери «Нечаянная Радость», украшенная в 1876 г. драгоценной ризой. Перед этим образом совершался ежедневный молебен. Замечательным по красоте был пятиярусный иконостас конца XVII в. За правым клиросом помещалась храмовая икона и ковчег с частицами мощей равноапостольных Константина и Елены.

Как и прочие кремлевские храмы Константино-Еленинскую церковь закрыли в 1918 г. В течение нескольких лет она стояла запущенной, с разбитыми стеклами. Спустя десять лет, в 1928 г., ее уничтожили. На ее месте возле Константине-Еленинской башни, выходящей на Васильевский спуск, появилось приземистое здание из красного кирпича, предназначенное, видимо, для охраны правительственных учреждений Кремля.

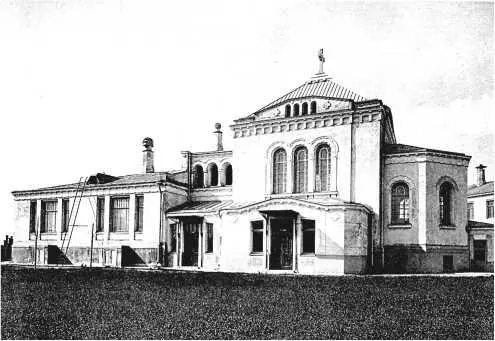

Космы и Дамиана, святых бессребреников, при Городской больнице имени С.П. Боткина церковь(2-й Боткинский проезд, дом № 5, строение 27).

Домовая церковь Солдатенковской больницы была освящена 31 декабря 1911 г. в здании, где располагался анатомический театр (архитектор И.А. Иванов-Шиц).

Церковь была выстроена в готическом стиле, над входом располагалась небольшая звонница. Сам храм находился на втором этаже церковной части здания, а на первом – часовни для отпевания усопших. Церковь закрыли в 1922 г. и переоборудовали под морг. Когда в 1992 г. завершилось строительство нового патологоанатомического корпуса больницы, церковное здание освободили. Его передали Московской Патриархии в 1997 г., и он получил статус больничного храма при Городской клинической больнице имени С.П. Боткина и клинике Онкологического научно-исследовательского института имени П.А. Герцена.

Космы и Дамиана, святых бессребреников, в Кадашах церковь(уничтожена).

В окрестностях старинных сел Хвостовское, Голутвино и Колычево проходила Волоцкая, а затем и Серпуховская дороги, определившие расположение будущей улицы Большая Полянка. Здесь в XVI веке находилось дворцовое село Кадашево (впервые упомянуто в духовной грамоте Ивана III 1504 г.) и Ткацкая слобода. В XVII–XVIII веках Большую Полянку называли Космодамианской улицей по слободской кадашевской церкви. Она была построена при Иване IV Грозном. Деревянный храм сгорел в середине XVII века, и на его месте в 1655–1656 гг. богатый кадашевец Филипп Савельев выстроил пятиглавый каменный храм. Как и предыдущий, этот храм имел главный престол Рождества Пресвятой Богородицы и приделы святителя Николая и святых Космы и Дамиана. Через тридцать лет в пристроенной трапезной появился третий придел – преподобного Сергия Радонежского. В 1730-1740-е гг. вместо обветшавшей колокольни 1650-х годов возвели новую пятиярусную звонницу, имевшую необычное двухъярусное гульбище на колоннах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: