Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина

- Название:Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Смэлток

- Год:2010

- Город:Минск

- ISBN:978-985-6917-55-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Татаринов - Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина краткое содержание

Книга посвящена истории малых городов Брестской области: Барановичи, Новая Мышь, Ляховичи, Ганцевичи, Ивацевичи, Коссово, Береза, Жабинка, Каменец, Высокое, Малорита, Ружаны, Пружаны, Дрогичин, Иваново, Пинск, Лунинец.

Города Беларуси в некоторых интересных исторических сведениях. Брестчина - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Размышляя над расшифровкой названия здешнего города, я пришел к парадоксальному выводу: хотел того или нет В. Короткевич, но этим своим сравнением он разгадал название города Каменца…

Название происходит от слова "камно", "камна" — древнейшего славянского слова, употреблявшегося еще в те времена, когда язычники межевали территорию своего обитания камнями. Существовало поверье, что за камень враг и нечистая сила не пройдут. Слово это обозначало такое понятие, как грань, межа. Для целой державы такой межой могло быть высокое место, городище, откуда открывались необозримые просторы. Впоследствии это слово обратилось в названия целого ряда пограничных урочищ и даже перекочевало в наименование поселений. Особенно много таких поселений на западе Псковской области, на границе с Прибалтийскими республиками. В Каменецком районе, являвшимся тоже испокон веков пограничным, таких поселений на слуху два: Каменец и Каменюки. И в обоих есть древние городища. Причем если в Каменце ученые обозначают время его заселения X веком, то в Каменюках оно относится к эпохе железного века (IV в. до н. э. — I в. н. э.). Городище в Каменюках размещается на невысоком песчаном возвышении на левом берегу реки Правая Лесная. Его круглая в плане площадка диаметром около 45 метров окружена кольцевым валом высотой до 1,5 метра со стороны заливного луга. Это городище использовалось как укрепление на период нападения соседей. В Каменце не выявлено крупных валунов. Но это не должно вызывать сомнений в отношении названия этого города. Слово "камно" или "камено" говорит само за себя. В Ипатьевской летописи 1276 г. город Каменец подается именно как Камено, Камена: "и воевал около Камене".

Еще более интересна разгадка названия здешней реки. Здесь я должен даже сделать отступление, сказать, что в какой бы город я ни приехал, первое, что передают мне в библиотеках это подборки легенд. Я называю их "сказками" и сразу отметаю. Этими "сказками" оболванили не одно поколение наших детей и продолжают оболванивать. Краеведение не имеет никакого отношения к этим выдумкам. Спросите об этом у тех, чьи фамилии я выставляю в предисловиях этой своей серии книг. Люди, знающие историю своего города, подтвердят мою уверенность.

Итак, о названии реки, на которой стоит город Каменец. Здесь сначала следует заметить, что названию рек и городов свойственна трансформация. Изменив всего одну букву, можно получить в названии совершенно иной смысл. Так произошло, к примеру с рекой Ветьма в Ляховичах, которую когда-то в одночасье записали как Ведьма. Порой создается впечатление, что время упрощает, как говорят "стилизует", названия наших рек и городов…

В 2009 г. в белорусской топонимике случилась тихая революция — вышла в снег книга Валентины Петровны Лемтюговой "Тапонiмы распавядаюць". Белорусам преподнесена история происхождения названий их поселений на основе самых последних научных изысканий. Властвовавший в данной сфере спадар Жучкевич пал; трон ведущего топонимика Беларуси заняла автор указанной книги. Так вот, В.П. Лемтюгова приводит в этой книге выписку из Ипатьевской летописи под 1276 г., в которой четко и ясно указано настоящее, данное аборигенами название здешней реки. Это позже, ввиду упрощения, которое, повторяю, является довольно распространенным явлением, реку стали называть Лесная. На самом деле название ее гораздо более интересное, раскрывающее не только возможности жизни в древности, но и картину этой жизни. Вот эта многообъясняющая выписка: "князь же самъ еха с бояры и слугами и улюби место то надъ берегом реки Лысны и отереби е, и потомъ сроуби на немъ город и нарече имя ему Каменецъ". Древнее слово "лысна" обозначает голое место в лесу, протяженную прогалину, по которой можно перемещаться. Мы должны понимать, что в свое время, когда здешняя местность представляла собой сплошь непроходимый лес, дорогами могли быть исключительно реки. Русло Лысны было гораздо шире. На это указывает ее заболоченная пойма. О том, каким был лес на ее берегах, можно судить по сохраняющимся зарослям Беловежской пущи, которая располагается в этом регионе. Река здешняя являлась той самой прогалиной, по которой можно было передвигаться, и по которой ехал со своим окружением летописный князь.

Со времен короля Александра Каменец, как казенный город, имел право на самоуправление. Его жители были освобождены от повинностей, суда воевод, старост.

Местный краевед Георгий Степанович Мусевич в своих материалах, хранящихся в Центральной районной библиотеке, сообщает, что в 1797 г. Каменец-Литовск в последний раз лишается магдебурии и деградирует до ранга местечка. Он становится собственностью последнего старосты города Михаила Виельгорского.

Позже Каменец оказывается в распоряжении брата Михаила Виельгорского — Георгия Виельгорского.

Во второй половине XIX в. владельцем Каменец-Литовска был некто Носажевский, проживший немного-немало 85 лет.

От него местечко наследует Валерьян Поляновский. При нем распродаются евреям все центральные участки города. Пространство вокруг Каменецкого столпа застраивается жилыми домами.

В 1880 г владелец Каменец-Литовска Флор Шторх.

После него владельцем местечка был некто Иванов. Затем — Волгинов.

28 апреля 1887 г. Мария Волгинова продала Каменец-Литовск за 3 тысячи рублей Абраму Немцовичу, еврею из Белостока.

26 января 1922 г. Абрам Немцович продает местечко и Замосты за 100 тыс. марок Иоселю Гвирцману. Однако польским правительством эта сделка была отменена специальным декретом . С этого времени Каменец-Литовск перестает быть частной собственностью.

(По материалам Михаила Александровича Ткачева)

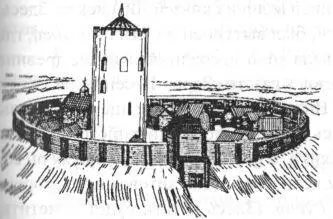

В XIII в. здешние земли принадлежали галицко-волынским князьям. Они были приграничными к землям Литвы. В галицко-волынской державе правил Владимир Василькович, а в литовской — Тройден. Чтобы уберечь эти земли от непримиримой Литвы, Владимир Василькович задумал построить на своих северных границах ряд укреплений. Он послал на высокий берег Лысны градоруба Алексу. Алекса был уже не молод. Опытный строитель, он немало послужил еще отцу Владимира Васильковича. Прибыв в Каменец, он соорудил на берегу Лысны "столп камен высотою 17 саженей. Подобен удивлению всем зрящим на нъ". Талантливое творение удивляет и современников и тех, кто приходит за ними. Оно будет удивлять всегда, потому что в нем нагромождение силы, мастерства, таланта его автора.

Дата появления памятника неконкретна. М.А. Ткачев определяет ее в рамках 1276-88 гг. 17 саженей — это 30 метров. Максимальный диаметр памятника 13,5 м, а толщина его стен 2,5 м. Стоит башня на фундаменте из булыги, пересыпанной чистым мелким песком.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: