Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Летом 1963 г. на реке Десна прошли буксировочные испытания модели экраноплана АДП-1.

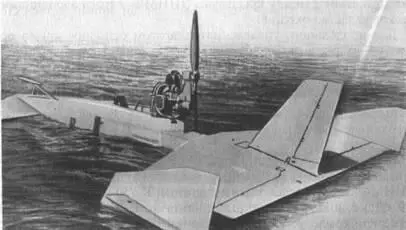

В 1965 г. был спроектирован и построен экраноплан АДП-1 с мотоциклетным двигателем К-750 (рис. 357). Толкающий воздушный винт был установлен за кабиной пилота, на основном крыле - элероны-закрылки и киль с рулем поворота в воздушном потоке от винта. По концам крыла размещались концевые шайбы.

Для уменьшения взлетно-посадочной скорости в носовой части фюзеляжа установлены подводные крылья. Скорость максимальная 110 км/ч. Высота полета 0,25 м. Стабилизация высоты полета обеспечивалась расположенным в передней части несущим стабилизатором. При увеличении угла атаки подъемная сила на стабилизаторе падала (на закритических углах наступал срыв потока) и аппарат опускал носовую часть до рабочих углов атаки стабилизатора.

Испытания проводились под Киевом на Днепре.

В 1965-1966 гг. экраноплан был доработан, поставлен на колесное трехопорное шасси с носовым колесом. Концевые шайбы несущего крыла сняли. Был сделан новый четырехлопастный несущий винт.

Фюзеляж выполнили обтекаемым, установили лобовое стекло. Масса аппарата возросла до 380 кг. Основные размеры остались те же. Аппарат получил новое название АДП-2 (рис. 358). Испытания проводились на аэродроме под Киевом. Расчетная высота полета экраноплана 0,25 м, максимальная скорость 150 км/ч.

Работы по экранопланам АДП-1 и АДП-2 проводились в Киеве в Институте гидромеханики АН УССР.

Рис. 357. Экраноплан АДП-1

Рис. 358. Экраноплан АДП-2

Таблицы главе 14 "Экранопланы"

Экранопланы и экранолеты

Основные данные

СМ-1

СМ-2

СМ-3

СМ-4

СМ-5

СМ-2П7

"Гид ролет"

ОИИМФ-1

ОИИМФ-2

ОИИМФ-3

АДП-1

АДП-2

Год постройки

1961

1962

1962

1963

1965

1965

1965

1964

1965

1966

1965

1966

Двигатели:

число

1

2

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

тип или марка

ТРД

РУ-19-300

ТРД

ТРД

М-337

ТРД

ТРД

Иж-60К

Иж-60К

К-750

К-750

К-750

тяга, кгс

-

-

-

-

210

2000

-

-

-

-

-

-

мощность,

э.л.с.

-

2x900

-

-

-

-

-

18

2x18

26

26

26

Длина, м

20

20

14,5

20

18

19,4

-

5

5

5

6,2

6,2

Крыло:

размах, м

10,3

11,5

8,9

15,7

19,4

19,5

-

3,2

3,2

3,2

4,5

4,5

площадь, м 2

-

-

-

-

-

-

-

11,2

11,8

-

-

Масса конструкции взлетная, кг

2830

3200

3400

4800

7300

6300

-

-

450

-

300

380

Масксимальное аэродинамическое качество

-

-

-

-

-

11

-

-

8

-

-

-

Скорость максимальная, км/ч

200

270

180

230

-

270

160

-

110

-

110

150

Глава 15

Авиационное вооружение

Бомбардировочное вооружение

Особенности конструкции авиационных бомб системы М-46, принятых на вооружение в 1946 г., обеспечивали нормальное боевое применение этих боеприпасов только до скоростей, соответствовавших М = 0,8. С выходом авиации на сверхзвуковые скорости срыв потока, возникавший в месте сочленения средней и хвостовой частей корпуса авиабомбы, существенно снижал эффективность стабилизатора, а вместе с ней и точность бомбометания. В связи с этим в 1954 г. была принята на вооружение новая система высокоэффективных фугасных авиабомб в большой номенклатуре калибров (от ФАБ-250 до ФАБ-9000), устойчивых на траектории при бомбометании при сверхзвуковых скоростях полета и с большой высоты. Системе был присвоен индекс М-54. Высокие качества этой системы подтвердились ее долголетием, однако она была не лишена недостатков.

Авиабомбы модели М-54 имели тупоносый корпус с баллистическим кольцом, что обусловливало их большое аэродинамическое сопротивление и резко снижало летно-тактические характеристики истребителей и истребителей-бомбардировщиков, несущих авиабомбы на внешней подвеске. В 1962 г. были приняты на вооружение фугасные авиабомбы модели М-62 с сигарообразными корпусами, имевшими малое лобовое сопротивление (калибра 250 и 500 кг).

В конце 1950-х гг. в связи с ростом эффективности ПВО получила широкое признание идея доставки боеприпасов к цели на малых и предельно малых высотах. Однако применение обычных авиабомб с таких высот было сопряжено с опасностью поражения своего самолета осколками. Решение было найдено в разработке бомб с тормозными устройствами (так называемых штурмовых): ФАБ-250Ш и ФАБ-1500ША, принятых на вооружение в 1961 г. Кроме того, были созданы парашютные устройства, которыми могли снаряжаться авиабомбы моделей М-46 и М-54.

Специально для применения с самолета МиГ-25, способного осуществлять длительный полет при М > 2,5, была создана термостойкая авиабомба ФАБ-500Т, нормально функционировавшая после перенесенного аэродинамического нагрева.

Большим достижением, существенно повысившим эффективность применения малокалиберных осколочных, зажигательных и противотанковых бомб, стала разработка разовых бомбовых кассет (РБК-250, РБК-500) и разовых бомбовых связок (РБС-100), принятых на вооружение в 1950-е гг. Применение кассет и связок обеспечивает оптимальную плотность распределения малокалиберных боеприпасов на местности независимо от высоты сбрасывания.

Стрелково-пушечное вооружение

В 1953 г. взамен морально устаревших и подвергавшихся критике пулеметов УБ на вооружение советских ВВС был принят крупнокалиберный пулемет А-12,7 конструкции Н.М. Афанасьева. Внедрение автоматики оригинальной схемы с ускорительным механизмом, досылающим патрон из звена ленты в ствол, явилось важным шагом в развитии оружия газоотводного типа. Не отличаясь по скорострельности и другим основным характеристикам (массе оружия, начальной скорости пули) от предшественника, А-12,7 оказался значительно более надежным и "живучим". Достоинства схемы, разработанной Н.М. Афанасьевым, нашли дальнейшее развитие в конструкции 23-мм пушки АМ-23 (Афанасьева - Макарова). Этими пушками были вооружены массовые советские дальние бомбардировщики Ту-16, Ту-95 и ЗМ.

Следует отметить, что в начале 1950-х гг. были проведены широкие теоретико-экспериментальные исследования, целью которых являлось обоснование рационального калибра авиационного пушечного вооружения. Оптимум был определен в диапазоне 23...30 мм, причем меньший калибр был признан рациональным для поражения истребителей, а больший - для поражения бомбардировщиков, обладающих повышенной "живучестью", а также для действий по наземным целям. Ориентируясь на полученные результаты, ОКБ-16, возглавляемое А.Э. Нудельманом, в 1955 г. создало пушку НР-30 - первое в СССР авиационное орудие калибра 30 мм. Использование схемы с коротким ходом ствола в сочетании с газовым накатником-тормозом позволило при относительно небольшой массе обеспечить высокую скорострельность, надежность и живучесть системы. Пушки НР-30 устанавливались на истребителях МиГ-19 и истребителях-бомбардировщиках Су-7Б и Су-17 всех модификаций.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)