Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

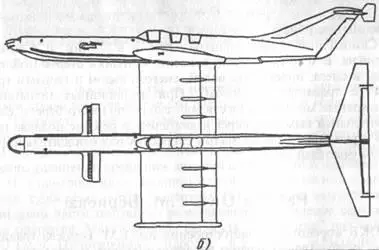

Рис. 354. Экраноплан СМ-2П7 (а) и его схема (б)

СП-2П7 проходил испытания до 1967 г. в различных условиях: зимой и летом при высоте волны до 0,4 м. В процессе испытаний зафиксированы следующие характеристики экраноплана: скорость отрыва 150 км/ч, аэродинамическое качество в момент отрыва К= 10...11; длина разбега и пробега при посадке 600...800 м; время разбега 35...40 с, пробега - 40 с; посадочная скорость 140 км/ч.

Хотя самоходная модель СМ-2П7 и являлась развитием экраноплана СМ-2, практически это был новый аппарат на динамической воздушной подушке.

Прямоугольное в плане крыло СМ-2П7 имело удлинение больше 2,4 и многосекционный подрессоренный закрылок, а также концевые шайбы. Одноместная кабина пилота закрыта фонарем.

Экраноплан имел один двигатель, установленный в носовой части фюзеляжа. Воздухозаборник дугообразной формы размещался в носу фюзеляжа сверху. Тяга двигателя - до 2000 кгс.

Выходное устройство газовой струи двигателя выполнено в виде ряда сопел, размещенных параллельно передней кромке крыла примерно до середины размаха. Направляющие сопловые аппараты обеспечивали отклонение потока под крыло при разбеге в режиме поддува.

Экранопланы серии СМ не имели специальных взлетно-посадочных устройств.

Самоходные модели испытывались и в летний, и в зимний периоды. В ходе испытаний освоены методики старта (взлета) с воды и снега, полеты над водой, снегом, льдом и твердым фунтом (с травяным покровом). При амфибийных испытаниях самоходные модели осуществляли сход с пологого берега, самостоятельный выход на берег и двигались в режиме поддува газовой струи под крыло на малых скоростях над относительно ровными участками суши.

Работы ОКБ Г.М. Бериева

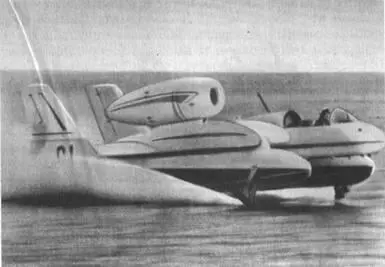

ОКБ морского самолетостроения им. Г.М. Бериева традиционно осуществляло научно-исследовательские и проектно-конструкторские работы в области гидродинамики, аэродинамической компоновки и повышения мореходности гидросамолетов. Исследования влияния экранного эффекта на взлетно-посадочные характеристики самолетов-амфибий для ОКБ были близки их основной тематике. В порядке эксперимента на заводе ОКБ в 1963-1965 гг. был спроектирован, построен и испытан экранолет, получивший название "Гидролет" (рис. 355). По замыслу главного конструктора Г.М. Бериева он предназначался для исследования эффекта динамического поддува газовой струи реактивных двигателей под крыло с целью увеличения подъемной силы при взлете и посадке, а также изучения влияния экранного эффекта крыла при движении его над поверхностью воды.

Рис. 355. "Гидролет"

Рис. 355. "Гидролет"

"Гидролет" имел подводные крылья для снижения скорости взлета и посадки, а также гидродинамического сопротивления. По концам центроплана установили два поплавка. К центроплану малого удлинения крепились консоли с элеронами и шайбами.

Над центропланом за одноместной кабиной пилота расположили турбореактивный двигатель. По кромкам центроплана в концевой части поплавков размещалось двухкилевое вертикальное оперение. Максимальная скорость "Гидролета" над водой -160 км/ч. Пилотировал "Гидролет" в процессе испытаний летчик-испытатель Ю.М. Куприянов. "Гидролет" намного опередил свое время. Даже в наши дни этот экранолет является вполне современным.

Экранопланы Одесского института инженеров морского флота (ОИИМФ)

В 1963 г. студенты-энтузиасты под руководством Ю.А. Будницкого разработали свой первый одноместный экраноплан ОИИМФ-1, испытанный весной-летом 1964 г. Экраноплан имел двигатель Иж-60К мощностью 18 л.с. (13,2 кВт). В процессе ходовых испытаний обнаружилось, что мощность двигателя мала, продольная устойчивость аппарата недостаточна. После проведения зимой 1964-1965 гг. доработок экраноплана и устранения этих недостатков конструкторы создали практически новый экраноплан ОИИМФ-2 (рис. 356). Удлинили поплавки экраноплана и хорду переднего крыла, стабилизатор с верхней части вертикального оперения сняли. На передней кромке основного (заднего) крыла установили два двигателя. За их воздушными винтами имелись заслонки, препятствующие вытеканию воздуха из-под крыла при движении на малой скорости. Они были установлены шарнирно и удерживались тросами и шнурами-амортизаторами.

Рис. 356. Экраноплан ОИИМФ-2

Рис. 356. Экраноплан ОИИМФ-2

Экраноплан ОИИМФ-2 построен по схеме "летающее крыло" с двумя крыльями, разнесенными по высоте и по продольной оси аппарата. Они крепились на поплавках-скегах. Одноместная открытая кабина расположена сверху основного крыла. Переднее крыло имело хорду 1 м, а заднее - 3 м. Два двигателя Иж-60К с воздушными винтами диаметром 1,2 м развивали тягу на месте 70...80 кгс (700...800 Н).

При испытаниях величина подъемной силы статической воздушной подушки составляла 70 % массы аппарата при скорости 30...35 км/ч. За счет увеличения скоростного напора подъемная сила увеличивалась до 80 % от полетной массы экраноплана. В этом случае заслонки под действием набегающего потока воздуха автоматически складывались и ложились вдоль скегов и центральной стойки между крыльями. ОИИМФ-2 имел аэродинамическое качество около 8.

Для продольного управления аппаратом основное крыло оснастили закрылком. Экраноплан обладал хорошей маневренностью, но для достижения расчетной скорости полета (100... 200 км/ч) мощности двигателей оказалось недостаточно.

Диаметр циркуляции на скорости около 30 км/ч был равен 10 м. Испытания, проводившиеся в 1965 г., показали, что аппарат перетяжелен, а тяга винтов недостаточна для расчетных режимов работы.

Выполнив необходимые доработки, зимой 1965-1966 гг. студенты построили следующую модификацию экраноплана -ОИИМФ-3. Были установлены двигатели К-750 мощностью 26 л.с. (19 кВт) с новыми воздушными винтами. Корпус облегчили, на переднем крыле установили заслонки. Двигатели было решено разместить внутри основного крыла. По ряду технических причин испытания ОИИМФ-3, назначенные на лето 1967 г., провести не удалось.

Экранопланы А.Н. Панченкова

А.Н. Панченков, большой энтузиаст экранопланостроения, над проблемой создания экранопланов начал работать в 1962 г. Теоретически и экспериментально А.Н. Панченков показал, что необходимыми стабилизирующими свойствами при полете над экраном обладает экраноплан, выполненный по схеме "утка".

Под руководством А.Н. Панченкова была построена серия экранопланов АДП (аппарат на динамической воздушной подушке). Характерной особенностью АДП является удлиненный фюзеляж, в передней части которого расположен стабилизатор.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)