Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

При вторичном утверждении макета окончательно были решены и согласованы многие технические вопросы. При разработке чертежей был использован опыт авиационных фирм А.Н. Туполева и С.В. Ильюшина (в то время первые реактивные бомбардировщики Ту-14 и Ил-28 уже вышли на испытания). Разработкой конструкции лодки руководил В.А. Герасимов.

В ноябре 1951 г. первый отечественный реактивный гидросамолет Р-1 был передан на заводские мореходные и летные испытания.

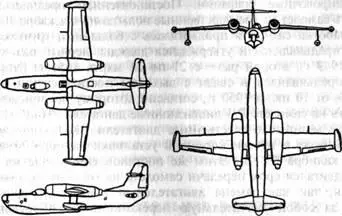

Р-1(рис. 45, 46) - экспериментальная летающая лодка с двумя реактивными двигателями ВК-1 представляла собой цельнометаллический моноплан с высокорасположенным прямым крылом типа "чайка", однокилевым оперением и подбирающимися в полете к концам крыла поплавками боковой остойчивости. Экипаж самолета - три человека: летчик, штурман и стрелок-радист.

Рис. 46. Схема летающей лодки Р-1

Рис. 46. Схема летающей лодки Р-1

Крыло трапециевидной формы состояло из кессона, ферменных нервюр и работающей обшивки. Профиль крыла ламинаризированный, относительной толщины 13 % на центроплане и 12 % на консолях. Крыло было снабжено щелевыми закрылками и щелевыми элеронами с триммерами, пружинными сервокомпенсаторами, аэродинамической компенсацией и весовой балансировкой.

Хвостовое оперение было традиционной формы с неподвижным свободнонесущим стабилизатором. Рули были снабжены триммерами, аэродинамической компенсацией и весовой балансировкой, а руль направления - еще и пружинным сервокомпенсатором.

Одиночная проводка управления состояла из жестких тяг и тросов. Полет в автоматическом режиме обеспечивался автопилотом, рулевые машинки которого подключались к проводкам управления тросами. Выпуск и уборка закрылков осуществлялись с помощью гидравлики. Воздушно-тепловая противообледенительная система с отбором воздуха от компрессоров двигателей защищала крыло и оперение.

Лодка двухреданная, с высоким мореходным носом и килеватым днищем в носовой и межреданной частях. Первый редан имел треугольную форму в плане, второй - заостренную, обтекаемую форму. Лодка была разделена водонепроницаемыми шпангоутами-переборками на шесть отсеков, которые при простреле или повреждении любых двух отсеков обеспечивали плавучесть и непотопляемость самолета. В шпангоутах-переборках имелись герметизируемые в закрытом положении двери.

В переднем отсеке лодки размещались кабины летчика и штурмана, в заднем - стрелка-радиста. Отсеки с кабинами экипажа были герметичными, микроклимат в гермокабинах обеспечивался системой кондиционирования. Воздух для системы кондиционирования кабин отбирался от компрессоров двигателей. Рабочие места экипажа оборудовались кислородной системой.

Двери в корпусе лодки: справа в носовой части - для входа в носовой отсек, слева в хвостовой части - для входа в хвостовой отсек. Для обзора задней полусферы в районе рабочего места стрелка-радиста с левого и правого бортов кормовой части лодки размещались два блистера.

Кресла штурмана и летчика - катапультные. Для покидания самолета экипажем в полете на палубе лодки предусматривались сбрасываемые крышки люка штурмана и фонарь летчика, а в корме - аварийный люк стрелка-радиста. Переднее стекло фонаря летчика имело электрообогрев.

Летающая лодка была оснащена необходимым морским оборудованием: донным якорем с тросом длиной 30 м, якорной лебедкой, плавучим якорем, кошкой с концом 15 м, багром, буксировочными стропами, насосом для откачки воды и др. С его помощью можно было выполнять операции по постановке самолета на якорь или бочку, швартовке и буксировке и т. п. Для этого на лодке имелись носовой палубный гак, утки и кормовой гак. Кроме того, в состав морского оборудования входили одна надувная спасательная лодка ЛАС-3 и три спасательных жилета САЖ-43.

Силовая установка самолета состояла из двух турбореактивных двигателей ВК-1 с тягой на взлетном режиме по 2700 кгс. Двигатели размещались на стыках консолей и центроплана. Элементами гондолы двигателя являлись воздухозаборник, капот и обтекатель, входящий в конструкцию крыла. Для удобства эксплуатации на земле и на плаву воздухозаборник и боковые крышки капота были откидными. В открытом положении они служили в качестве площадок для работы на двигателе. На гондолах самолета была предусмотрена возможность подвески стартового ускорителя.

Передний и задний мягкие топливные баки общей вместимостью 8470 л размещались в корпусе лодки под центропланом. Топливо к каждому двигателю поступало из соответственного расходного бачка с помощью подкачивающего насоса ПН-45Т.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации силовая установка была оборудована средствами обнаружения пожара и газобаллонной системой огнетушения в отсеках двигателей, заполняющей в случае пожара топливные баки нейтральным газом, а также системой аварийного слива топлива.

Стрелковое вооружение состояло из двух передних неподвижных установок под пушки калибра 23 мм с боезапасом по 100 патронов на каждую и кормовой подвижной электромеханической установки под две пушки также калибра 23 мм с запасом патронов по 200 шт. на каждый ствол. Управление огнем передних пушек производилось дистанционно из кабины летчика, а управление огнем подвижной кормовой установки - из кабины стрелка-радиста, прицельные станции которого располагались в бортовых блистерах. Бомбовая нагрузка имела внешнюю подвеску. В различных вариантах ее общая масса могла достигать 1000 кг. Бомбометание осуществлялось с помощью прицела ОПБ-5сн.

Для морского разведчика Р-1 силами ОКБ морского самолетостроения была создана универсальная установка для перспективного фотографирования аэрофотоаппаратом АФА-33/100 с обоих бортов через люки или планового фотографирования одним из фотоаппаратов: АФА-33/100, АФА-33/75, АФА-33/50 и НАФА-Зс - через фотолюк в днище лодки. Фотоустановка позволяла при перспективной съемке дистанционно устанавливать ось аэрофотоаппарата в одно из фиксированных положений с углами наклона к горизонту 5...30* с интервалом 5*, а также вести плановую съемку при вертикальном положении фотоаппарата. Управление фотоустановкой, открытием и закрытием фотолюков предусматривалось из кабины штурмана с помощью электрогидравлической системы. Оригинальная фотоустановка могла заменить собой несколько традиционных стационарных фотоустановок.

Пилотажно-навигационное оборудование, установленное на самолете, позволяло проводить полеты в сложных метеоусловиях как днем, так и ночью. В состав оборудования входили навигационный координатор НК-46Б, автопилот АП-5, дистанционный индукционный компас ДИК-46 и другие общепринятые для самолета приборы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)