Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Название:История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Машиностроение

- Год:2000

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Е.В.Арсеньев - История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг краткое содержание

В настоящее время ситуация изменилась. Историкам авиации стал доступен значительный объем информации, и появилась возможность для продолжения труда, начатого В.Б. Шавровым. Для создания настоящей книги издательством был привлечен большой авторский коллектив высококвалифицированных специалистов - как правило, сотрудников тех конструкторских коллективов, о которых рассказывается в справочнике. Авторы стремились по возможности сохранить стиль изложения, присущий книгам В.Б. Шаврова.

История конструкций самолетов в СССР в 1951-1965 гг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

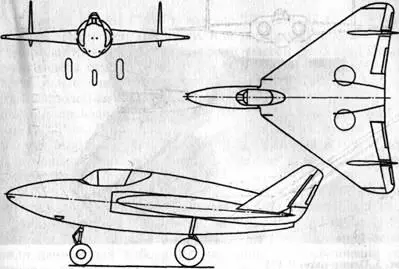

"М"(рис. 1, 2) - одноместный истребитель типа "летающее крыло" с двумя турбореактивными двигателями (ТДР) РД-10 тягой по 900 кгс и трехопорным шасси, убирающимся в полете. Среднерасположенное трапециевидное крыло со стреловидностью 60* по передней кромке имело предкрылки по всему размаху и плавающие концевые элероны, которые располагались на аэродинамических поверхностях обратной стреловидности на концах крыла. Для обеспечения путевой устойчивости и управляемости вертикальное оперение размещалось по концам крыла. Четыре 23-мм пушки (или две 23-мм и две 37-мм), установленные в носовой и подкрыльевых частях фюзеляжа, должны были обеспечить высокую огневую мощь истребителя в бою.

(1) Шавров В. Б. История конструкций самолетов в СССР. 1938-1950 гг. 3-е изд., исправл. М.: Машиностроение, 1994. С. 388-389.

Рис. 1. Предварительный вариант схемы истребителя "М". 1947 г.

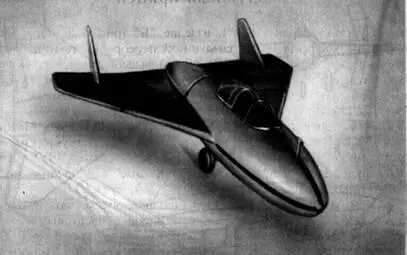

Однако в таком виде проект просуществовал недолго. Был разработан однодвигательный вариант истребителя: в фюзеляже был установлен двигатель РД-45 тягой 2000 кгс с боковыми воздухозаборниками, изменена форма крыла в плане, увеличены размах и площадь крыла, заменены элероны на элевоны.

По расчетам максимальная скорость самолета составила 950 км/ч, время подъема на высоту 5000 м - 5 мин, дальность полета на высоте 8000 м - 620 км, практический потолок - 10 000 м.

Для проверки теоретических расчетов была построена летающая (штопорная) модель истребителя в масштабе 1:10. Запуск такой модели осуществлялся с помощью леера. Однако проверить с использованием этой модели динамические характеристики самолета "М" на всех режимах полета было невозможно, поэтому был построен летающий планер истребителя в натуральную величину. Работы велись в 1947-1948 гг.

Рис. 2. Окончательный вариант схемы истребителя "М". 1948 г.

Рис. 2. Окончательный вариант схемы истребителя "М". 1948 г.

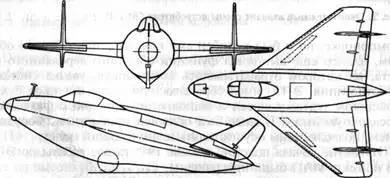

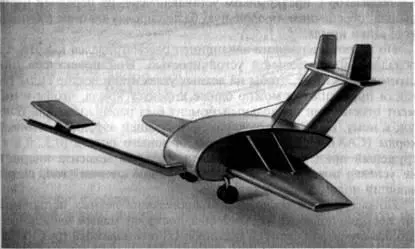

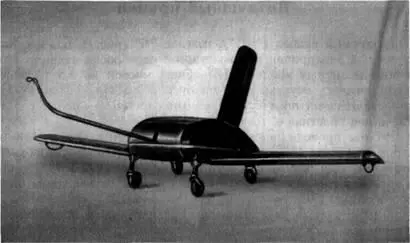

Э-153(рис. 3, 4) - планер-макет истребителя "М". Представлял собой не только полную копию самолета в однодвигательной компоновке, но и был подобен ему конструктивно. Таким образом, планер еще выполнял функции обычного деревянного макета, на котором отрабатывались компоновка, увязка систем и оборудования. Э-153 имел сбрасываемую после взлета за буксировщиком тележку шасси и выполненную заодно с фюзеляжем посадочную лыжу. Планер был оснащен приборным оборудованием, позволяющим осуществлять планирующий полет.

Накануне начала полетов, в июле 1948 г., все работы по Э-153 по приказу МАП были прекращены.

Однако к истребительной тематике в ОКБ вернулись в декабре 1952 г. На основе работ ЦАГИ по крыльям малого удлинения было выполнено эскизное проектирование сверхзвукового истребителя-перехватчика. Он представлял собой низкоплан с треугольным крылом типа РК-5 и одним двигателем АЛ-7Ф с лобовым воздухозаборником.

По расчетам максимальная скорость на высоте 10 000 м составляла 1800... 1900 км/ч; практический потолок - 19 000...20 000 м; время подъема на высоту 15 000 м - 2,5 мин; максимальная продолжительность полета без подвесных баков - 2,5 ч. Вооружение -три 30-мм пушки.

Рис. 3. Планер-макет Э-153

Рис. 4. Схема Э-153

Рис. 4. Схема Э-153

Проект истребителя-перехватчика получил положительное заключение ЦАГИ, но в план МАП 1953 г. по опытному строительству новой авиационной техники эта машина включена не была.

Воздушный прицеп

Воздушный прицеп ("ВП"), изделие "Б"(рис. 5, 6, 7), - беспилотный авиаприцеп для воздушной переброски техники воздушно-десантных войск (ВДВ) общей массой до 3,5 т. Полет планировалось осуществлять на буксире за Ил-12 или Ту-2 с самостоятельной посадкой после отцепления на высоте 3...5 м. Расчетная полетная масса "ВП" - 4,5 т.

Работы проводились на основании решения Совета Министров СССР от 14 августа 1950 г. Ведущим конструктором по этой теме был назначен А.Ю. Маноцков, который в 1952 г. создал и испытал уникальный планер "Кашук" с машущим, подрессоренным крылом.

В 1950-1951 гг. был выполнен большой объем продувок динамически подобных моделей авиаприцепа в масштабах 1:35 и 1:12 за моделью самолета Ли-2 в аэродинамической трубе Т-203 СибНИА в Новосибирске. В результате этих исследований определили данные для выбора формы прицепа, динамически устойчивого на буксире: длина фюзеляжа - 5,5...6 м; ширина -2,6 м; высота- 1,8 м; удлинение крыла - не менее 5; площадь крыла - 36 м2; длина жесткой тяги (дышла) - не более 1,3 м.

Рис. 5. Воздушный прицеп по схеме "утка" (модель)

Рис. 5. Воздушный прицеп по схеме "утка" (модель)

Предлагались две концепции создания "ВП". По первой "ВП"после сбрасывания рассматривался как обычный ЛА, который после отцепления должен обладать достаточной устойчивостью для непродолжительного полета и посадки. В силу особенностей схемы (короткий фюзеляж, наличие дышла), а также для обеспечения продольной устойчивости была выбрана схема "утка". Стабилизатор с предкрылком устанавливался на передней части дышла, обеспечивая продольную балансировку на определенном угле атаки крыла.

По второй концепции авиаприцеп рассматривался как ЛА, не обладающий продольной устойчивостью. При проектировании стремились к тому, чтобы на летных углах атаки вектор силы тяжести проходил как можно ближе к фокусу крыла, чтобы в момент отцепления продольный момент был равен нулю или близок к нему. Центровка была до 30 % средней аэродинамической хорды (САХ). При этом за время бреющего полета (0,5...0,8 с) груженый прицеп в силу большого значения момента инерции не успевал повернуться вокруг поперечной оси на угол, вызывающий поломку при посадке. По результатам расчетов для проведения летных испытаний на жесткой подвеске за Ан-2 был построен малый авиаприцеп (по безмоментной схеме) в масштабе 1:3 под полезный груз 100 кг. Он был сделан в основном из дерева, а съемная передняя часть, кок, - из дуралюмина. Фюзеляж был набран из шпангоутов и стрингеров и обшит фанерой толщиной 2 мм. Крыло прямоугольной формы в плане двухлонжеронной схемы обтянуто полотном, крепилось с фюзеляжу с помощью подкосов. Хвостовое оперение состояло только из киля

Рис. 6. Малый воздушный прицеп

. Шасси прицепа - четырехколесное с самоориентирующимися колесами (200x80 мм). Амортизационная стойка пневмомасляной конструкции. Дышло, выполненное из стальной трубы, для смягчения ударных нагрузок при разбеге и посадке имело резиновый демпфер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 2 [Великая пролетарская революция (октябрь - ноябрь 1917 года)]](/books/1087587/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr-tom-2-velikaya-proletarskaya-revolyuciya-oktyabr-noyabr-1917-goda.webp)

![Коллектив авторов История - История гражданской войны в СССР. Том 1 [Подготовка Великой пролетарской революции (от начала войны до начала октября 1917 г.)]](/books/1087588/kollektiv-avtorov-istoriya-istoriya-grazhdanskoj-vojn.webp)

![Коллектив авторов - История гражданской войны в СССР в 5 томах. Т. I. [Без иллюстраций]](/books/1102145/kollektiv-avtorov-istoriya-grazhdanskoj-vojny-v-sssr.webp)