В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Название:А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005677068

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. краткое содержание

А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Считается, что название Белоостров является калькой с фин. Valkeasaari (от valkea «белый» и saari «остров») и согласно «народной этимологии», свое название Белоостров получил из-за того, что в конце мая – начале июня по берегам реки Сестра обильно цветет черемуха.

В картографии впервые встречается как Walkisaari на «Карте Ингерманландии: Ивангорода, Яма, Копорья, Нотеборга», составленной Бергенгеймом в 1827 году по шведским материалам по состоянию на 1676 год.

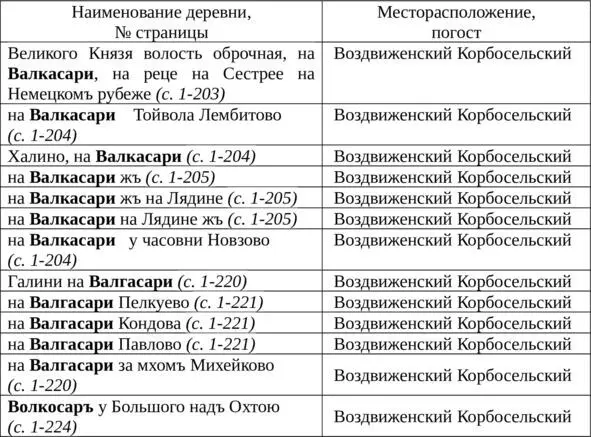

В «Переписной книге Водской пятины 1500 года» топоним Валкасаръ упоминается 13 раз, в том числе: 5 раз в форме Валгасари и один раз как Волкосаръ (см. табл. Б2).

Таблица Б2Топонимы Валкасаръ/Валгасаръ по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

Топонимы Волкосаръ и Валгасаръ, на наш взгляд, являются искаженными формами топонима Валкасаръ (чередования а//о, к//г).

По нашей версии, топоним Валкасаръ образован от двух слов: др.-рус. валка «валять [шерсть]» и др.-рус. форманта - саръ «ремесло, ремесленник» (см. «Формант -сар/-сарь »), означая в целом ремесленника, производящего войлок и изделия из него (шерстобит, валяльщик).

.

Валяние, валка шерсти – процесс изготовления шерстяных изделий (войлока, войлочных изделий, фетра, сукна). Шерсть является единственным волокном, которое обладает валкоспособностью, т.е. способностью образовывать в процессе валки войлочный материал путем сцепления и переплетения между собой волокон шерсти. В Европе войлочное производство известно с I в. н.э. (Помпеи), через римлян и галлов оно могло быть заимствовано варягами-русь. Самые ранние археологические находки фрагментов войлочных изделий в Приладожье датируются 750-760-е гг. (на Земляном городище Старой Ладоги найдено 23 войлока: горизонт Е3 – 7 экз., Е2 – 5, Е1 – 2, Д – 5, В – 4) [20]. В Новгороде во всех слоях собраны тысячи фрагментов войлока, что свидетельствует о его широком использовании новгородцами. Из войлока изготовляли обувь (не валенки), головные уборы, стельки, подхомутники, потники и другие изделия.

Реалистичность версии о производстве войлока подтверждает существование овцеводства в деревнях на Валкасари. Так, по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» в составе оброка с волостки Валкасари числятся 21,5 барана и шесть лопаток бараньих: «…по старому письму въ той волости деревень шестнадцать, а дворовъ въ ней двадцать и одинъ, а людей въ нихъ тридцать человекъ. …давали нового доходу и съ ключнечею пошлиною деньгами рубль и шесть гривенъ; а мелково доходу двадцать и полтора борана, двадцать и одна бочка и полъ третья ведра пива, шесть лопатокъ бараньихъ, трое куровъ, одинадцать пятков и три горсти льну, а изъ хлеба четверть, да за четвертью хлеба полъ шесты коробьи ржи, полъ третьинадцати коробьи овса» (с. 1—206) . Отметим, что далеко не все деревни Ореховского уезда платили оброк баранами (или лопатками бараньими) по той простой причине, что не держали их. Не исключено, что часть денежного дохода волостки формировалась за счет продажи шерсти и, может быть, даже войлока.

Это в совокупности с архаичностью топонима Валкасаръ дает основание полагать, что производство войлока существовало на Карельском перешейке и Южном Приладожье уже с начала расселения славян – варягов-русь и ильменских словен в V в. н.э.

Бурная (река)

Бурная (др.-рус. Тайбола , фин. Taipaleenjoki ) – река в Приозерском районе Ленинградской области на севере Карельского перешейка. Часть южного рукава реки Вуокса (см. «Вуокса (река)»), берет свое начало из Суходольского озера (см. «Суходольское озеро»), впадает в Ладожское озеро, длина реки – 10 км.

Крупный правый приток – Вьюн (см. «Вьюн (река)») – впадает в Бурную в 5 километрах от ее устья.

До 1818 года озеро Суванто (см. «Суходольское озеро») имело сток в Вуоксу. От Ладожского озера оно отделялось широкой песчаной грядой, через которую существовал волок (см. «Волочек Сванский») в реку Вьюн и по ней выход в Ладожское озеро. В 1818 году во время бури воды озера Суванто прорвались через песчаную гряду и устремились в Ладогу. Последние 5 км перед устьем Бурная течет по старому руслу реки Вьюн и правильнее ее было бы называть притоком реки Вьюн.

Название Тайпеленйоки (фин. Taipaleenjoki ) река получила от названия деревни Тайбола (ныне Соловьево, см. «Соловьево»). Тайпеле – это финская фонетика др.-рус. Тайбола.

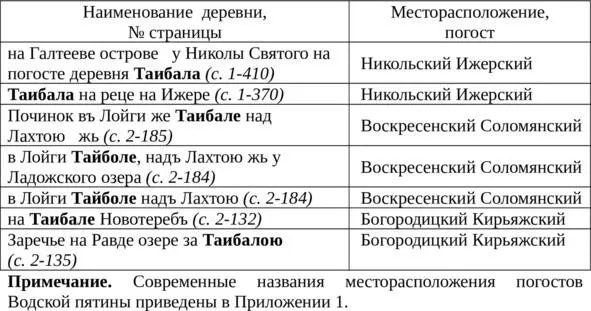

Топоним Тайбола (Таибала) несколько раз встречается в «Переписной книге Водской пятины 1500 года» (см. табл. Б3).

Этимология слова Тайбола не ясна, обычно происхождение слова считается прибалтийско-финским: фин. taipale «перешеек».

По Словарю Фасмера: та́йбола «густая, проходимая только зимой чаща», арханг., пинежск., мезенск. (Подв.), «дорога в лесу», кольск. (Подв.). Заимств. из карельск. taibale- (им. п. ед. ч. taival), фин. taival, tаiраlе, род. п. tаiраlееn «перешеек»; см. Калима 223. Сюда же Погодин (ИОРЯС 12, 3, 338) пытается отнести та́йбола «простак, невежда».».

.

.

Таблица Б3Топоним Тайбола по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

По Словарю Брокгауза «Тайбола»: «…общее название громадного болотистого пространства в Архангельской губ., расположенного между pp. Пинегой, Мезенью и Печорой. Дл. Т. [айболы] от СЗ на ЮВ определяют в 700 в., а шир. до 600 в., из которых 150 в. падает на пространство между pp. Пинегой и Мезенью, а 450 в. между Мезенью и Печорой. Т. [айбола] состоит из мшистых кочковатых болот, отчасти суходолов, последние лежат в большинстве на речных водоразделах. Болота поросли дряблым хвойным еловым, кедровым и лиственным лесом; на суходолах растет сосна и лиственница. В Т. [айболе] много непроходимых топей и озер. Летом Т. [айбола] очень труднопроходима, зимою через нее проходит путь с Печоры на Мезень из села Усть-Цильмы на с. Вожгоры, а с Мезени из с. Усть-Щельского на с. Усть-Ежугское. На этом зимнике устроены станционные избушки (кушни), в которых зимуют зимовщики. По пути этому возят рыбу с Печоры на Мезень и Пинегу, обратно – разные товары. Из болот и озер Т. [айбола] вытекают многие притоки pp. Пинеги, Мезени и Печоры. В Т. [айболе] много диких и пушных зверей, также птиц, а в озерах рыбы. Летом Т. [айбола] кишит тучами комаров и мошек. С СЗ Т. [айбола] отчасти примыкает к тундре, а с ЮВ – к Тиманскому хребту».

По «Географическому словарю Кольского п-ова» (1939 г.): « ТАЙБОЛА, (северно-русское – глухой, труднопроходимый лес; поморское – сухое возвышенное пространство, перешеек между озерами и реками, волок), железнодорожная станция в 67 км от г. Кола. Возникла при строительстве железной дороги… Такое же название – Т. [айбола] – носил порог на р. Воронья; при движении по реке на лодке обойти его можно было только по суше, волоком. Затоплен водохранилищем Серебрянской ГЭС-1. Топоним Т. [айбола] на Кольском п-ове – нередкость: губа Малая Питькуля, близ Кандалакши, соединена с губой Большая Питькуля перешейком – Тайбола; Северная и Летняя (Южная) губы о. Ряшков в Кандалакшской губе соединены между собой Тайболой» [15]. Обратим внимание на то, что «Географический словарь» называет слово тайбола северно-русским словом.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: