В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Название:А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005677068

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. краткое содержание

А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

– существующие версии этимологии названия объекта;

– название объекта по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» и его этимология.

Нумерация таблиц и рисунков состоит из буквы и числа. Буква указывает на раздел Словаря, а число показывает номер таблицы или рисунка в этом разделе. Например: табл. П3 – раздел П, таблица номер 3. Таблицы и рисунки Раздела «Форманты»обозначены буквами – Фт, Раздела «Приложения» – Пр.

Большинство карт, на которые есть ссылки в Словаре, доступны на сайте «Окрестности Петербурга»: https://www.aroundspb.ru

Часть 1 Словаря содержит более 80 статей по этимологии топонимов Карельского перешейка и других земель Водской пятины, в том числе городов: Пушкин, Павловск, Гатчина, Колпино, Луга, Кингисепп.

Форманты как этноязыковые маркеры архаичной топонимии

1.Прибалтийско-финские топоформанты

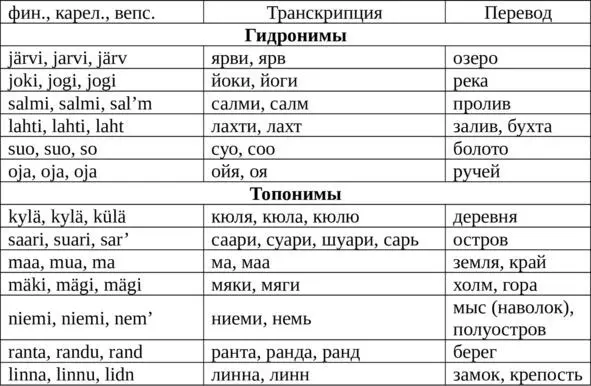

Форманты (см. Словарь основных терминов книги) являются надежными маркерами этноязыковой принадлежности топонимов. В прибалтийско-финской топонимии в качестве формантов наиболее часто употребляются слова, которые приведены в табл. Фт1.

Таблица Фт1Наиболее часто употребляемые в прибалтийско-финской топонимии форманты

Приведенные выше слова широко используются как форманты при образовании прибалтийско-финских топонимов-композитов путем добавления их к слову выступающему в качестве основы, например, Kivijarvi «каменное озеро» (фин. kivi «камень» – основа, jarvi «озеро» – формант). При этом в финском языке сложные слова образуются путем простого сложения, присоединения форманта к основе без каких-либо изменений и дополнительных соединительных букв (интерфикс), как, например, в русском языке соединительных гласных «о» или «е» (сам овар, сад овод, рыб олов, стал евар, земл емер, тысяч елетие).

2.Древнерусские топоформанты

2.1.Формант -гал/-гол (-гала/-гола)

Впервые обратил внимание на формант -гал/-гол (-гала/-гола) автор «Очерков русской исторической географии» (1873 г.) Барсов Н. П. Он переводил формант -гола как «конец» (вероятно, в значении «край» как территория, область): «Летьгола или Лотыгола, Latwingalas объясняется, как литвы конец, – зимигола (Zemegolaе), – конец земли» [2]. Аналогично того, как русское слово «конец» означает как окончание чего-либо, так и определенную территорию, местность. Например, деревня « Конецъвъ Сироле» ( с. 1—258), деревня «Дмитрово въ Конце» ( с. 1—60 ).

Вслед за Барсовым Н. П. лингвисты балт. -gal (лит. galas , лат. gals ) переводят как «конец, край». Так, М. Фасмер в статье «Латыгола» пишет: «Латгалия, вост. часть латышской языковой области» (устн. народн. творчество), ср.-лат. Letgalli «жители Латвии» (Генрих Латвийский; см. Томсен, SА 4, 33), др.-русск. Лѣтьгола «Латгалия», Пов. врем. лет. Соответствует лтш. Latgale – то же, latgalis «житель Л.»; см. М.—Э. 2, 425. Первая часть представляет собой этноним латышей (см. латы́ш), вторая родственна лтш. gals, лит. gãlas «конец»; см. Буга, Streitberg-Festgabe 30. Ср. Лотыгола» (Словарь Фасмера).

Трактовка лит. galas , латыш. gals как «конец», «окрестность», «область», «край» (в значении территория, земля) весьма сомнительна, по крайней мере, это значение не закреплено в словарях литовского и латышского языков. Так, лит. galas означает буквально «конец, окончание, кусок, смерть, кончина». По-латышски gala – «конец, финал». Например, galapunkts – конечный пункт (остановка), galastacija – конечная станция, galavārds – заключительное слово. То есть речь идет об окончании какого-то процесса либо явления, но ни как о некоей территории. В литовском языке для этих целей служит слово žemė – «земля, страна» (Курземе «земля куров»).

Мы полагаем, что трактовка лит. galas , латыш. gals как «земля» – это более поздняя интерпретация лат. gallus, galli «галл, кельт», когда значение галл как «народ» трансформировалось в значение – галл – территория, край, район -> территорию, край как оконечность чего-либо и край как территория применительно к Летгалии и Семигалии.

Латинское galli «галл (народ)» и балтийское gall «конец» являются словами омонимами – одинаково звучащими, но разными по происхождению и значению словами. По существу, произошла замена латинского galli «галл, кельт» на созвучное балтийское gall «конец» и является примером «народной этимологии».

Как известно, галлами римляне называли различные кельтские племена, заселявшие территорию исторической части Европы (Северная Италия, Франция, Бельгия, Западная Швейцария, часть Голландии и Германии, находящихся к западу от Рейна), называемой, соответственно, Галлия (лат. Gallia ). Границами территории Галлии были: река Рубикон, Апеннины, река Макра (ныне Магра), побережье Средиземного моря, Пиренеи, Атлантический океан, река Рейн и Альпы.

Таким образом, считается, что классически территория Галлии на севере ограничена рекой Рейн и эта ее часть называется Дальняя Галлия (лат. Gallia Ulterior ). Однако, севернее Рейна располагались Латгалия и Семигалия, где жили Латгалы (латыш. latgaļi, лат. Letgalli ) и Семигалы (лат. Semigalli ), а еще севернее мы находим Кургальский полуостров, на котором, надо полагать, жили Кургалы (лат. Curgalli, ср. Курземе (земля куров) , Курланд, Курляндия ).

Средневековый ученый Бартоломей Английский (лат. Bartholomaeus Anglicus , 1190—1250) в своей Энциклопедии «О свойствах вещей» (1250 г.) о Семигаллии сообщает следующее: «Семигаллия – небольшая провинция, расположенная за Балтийским морем, близ Озилии (остров Эзель – Сааремаа) и Ливонии в нижней Мезии (?) (Германии), называемая так, потому что она населена галатами, которые захватили ее и смешались с жителями [этой] земли. Вот почему называются семигаллами (лат. semigalli „полугаллы“) те, которые произошли от галлов, или галатов, и местных народов. Земля красива и богата хлебом, пастбищами и лугами, но народ [ee] языческий и грубый, суровый и жестокий» [3].

В Литве существует целый ряд топонимов-композитов, заканчивающихся на - гала (формант -гал ): Арегала ( Ariogalos, Ariogala ), Бетигала ( Betygalos ), Ванджегала ( Vandžiogala ), Рамигала ( Ramygala ), Майшягала ( Maišiagala ), Байзогала ( Baisogala ), Витогала ( Vytogala ) и др.

Выше приведены топонимы в современной орфографии, которые заканчиваются на - gala, -galos , но раньше они имели другое написание: Арегала – Эрегале ( Eregalle ) в 1253 г., Бетигала – Бетегале ( Betegalle ) в 1253 г., Рамигала – Ремгаллен ( Remgallen ) в 1370 г. Это ясно показывает, что - gala, -galos восходят к -galle, -gallen , происходя от лат. gallus, galli «галл, кельт».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: