В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Название:А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005677068

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. краткое содержание

А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Слесарь, первоначально «замочник», в котором сле- от праиндоевр. *klau- «крюк», от которого «ср.-нидерл. slot, др.-в.-нем. sloz, ср.-н.-нем. slot, нем. Schloss, др-.сакс. slutil «ключ», др.-фризск. sluta, нидерл. sluiten, др.-в.-нем. sliozan, нем. schliessen «закрывать» (Online Etymology Dictionary Дугласа Харпера) (ср. польск. стар. ślosarz , совр. ślusarz «слесарь»).

Комиссар«уполномоченный» от «франц. comissaire, средневеков. лат. commissarius, от лат. committere, поручать. Лицо, которому поручается надзор за поставкой съестных припасов, вещей, и т. п.» [55].

Эмиссар (фр. émissaire ) от лат. emissarius «посланец» от лат. emissio «выпускать, посылать».

Корсарот фр. corsaire , от средн. лат. cursārius «пират», от лат. cursus «курс, бег; грабеж, враждебный набег», от лат. currō «бег».

Гусарот фр. hussard , от венг. huszár «кавалерист», от сербо-хорватского gusar «разбойник», от итал. corsaro «корсар», от средн. лат. cursārius «пират», от лат. cursus «курс, бег; грабеж, враждебный набег», от лат. currō «бег».

Корсар и гусар, происходя от одной и той же основы, имеют разную историю и значения.

Возможно, к этому ряду можно отнести слово рыцарь.По Словарю Фасмера: «Рыцарь род. п. -я, укр. ли́цар, ри́цар, др.-русск. рыцерь (грам. 1388 г.; Срезн. III, 212), рицѣрь (Станг, UР 144), рыцерство (XVII в.). Заимств. из польск. rусеrz – то же, др.-чеш. rytier, чеш. rytir от ср.-в.-н. ritter и сближено с царь; см. Мi. ЕW 286; Клечковский, JР 26, 79; Брюкнер 470 и сл. Нем. слово калькирует франц. сhеvаliеr „рыцарь“ (Клюге-Гётце 483)».

По нашей версии, рыцарь от нем. Ritter «всадник» и др.-рус. сарь «ремесло» -> ритсарь -> рыцарь. Напомним, что буква Ц представляет собой аффрикату [tc], то есть слитное сочетание звуков [т] и [с]. Это объясняет появление буквы Ц и -царь в этом слове.

Приведенные выше слова содержат формант -сар/-сарь в значении «профессионал». Вероятно, можно говорить об инд.-евр. основе * sar, sair «профессия, профессионал, ремесло, ремесленник», которая в кельтских языках имело формы saor/saer/seyr/sóer/sair; в др.-рус. – форму основы сар/сарь/сара и форманта -саръ/-сарь в том же значении.

По нашей версии, от инд.-европ. sar «ремесло, ремесленник» происходит слово сарай , которое традиционно считается происходящим от персидского sarāi, sarā «дворец» (Бахчи сарай, Сарай Бату, Сараево), по нашему мнению, образовано от др.-рус. сар «ремесло, ремесленник». Это устраняет семантическое несоответствие понятий «дворец» – «сарай», дворца как большого богатого здания знати и сарая – простого крестьянского неотапливаемого «нежилого помещения для хранения различного имущества, содержания скота либо хранения сена». Первоначально слово сарай могло означать «мастерская ремесленника», а сарай для сена назывался сенник, для скота – овчарня, коровник, телятник, конюшня; для зерна – амбар, для кур – курятник. Каждый крестьянин в условиях натурального хозяйства был в определенной степени и ремесленником, выполняя множество различных ремесленных работ. Сарай служил в крестьянском хозяйстве для выполнения столярных и других работ (валки сукна шерстяных изделий, выделки кожи, плетения корзин, лаптей, резки ложек, колки лучин, ремонта телеги, саней и другого инвентаря), для хранения инструмента. Сарай – это средневековый «гараж», в котором выполнялось множество различных ремесленных работ. Если сарай использовался не по назначению, то это отдельно оговаривалось. Например, дровяной сарай. Сарай, конечно, это не «дворец», а мастерская. Русское слово сарай и восточное сарай – это слова омонимы, имеющие одинаковое звучание, но разное происхождение и значение.

В Словаре Даля приводится такая поговорка «Сара всему голова»: «САРА ж. оренб. сиб. олон. татарск. деньги. Сара всему голова», которая переводится как «Деньги всему голова», но, возможно, что первоначально, в древности она имело другое значение «Ремесло (умение) всему голова».

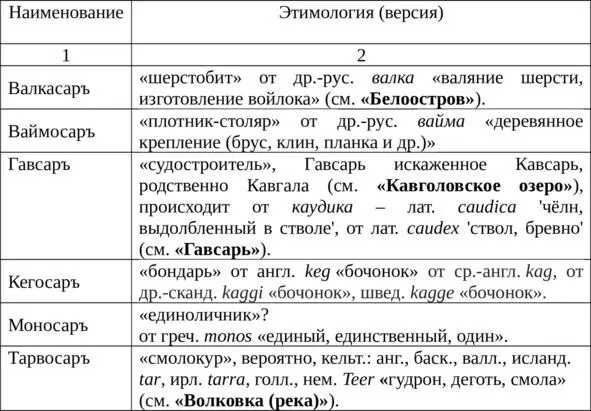

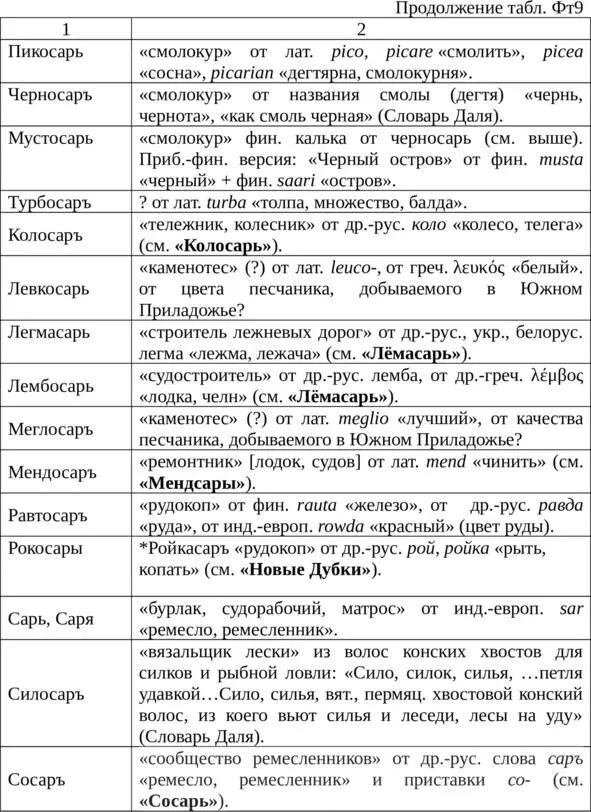

В табл. Фт9 представлены этимологические версии топонимов с формантом -саръ/-сарь.

Таблица Фт9Этимология топонимов с формантом -саръ/-сарь

Отметим, что смолокур назывался пикосарь, тарвосарь, черносарь, мустосарь, которые имеют различную языковую основу (кельтскую, латинскую, славянскую и прибалтийско-финскую), объединенные формантом -сарь . При этом похоже, что еще не было слова смолокур, по крайней мере, оно нам не встречалось в ПКВП. Такое синонимическое многообразие архаичных названий смолокура является характерным явлением этапа формирования древнерусского языка на основе консолидации различных диалектов в один общий древнерусский язык. В ходе лексического отбора все они вышли из употребления, вытесненные, вероятно, более поздним словом смолокур (смоловар). Тоже относится к равтосарь, ройкасарь – рудокоп.

В др.-рус. языке слово сар/сара как отдельное, самостоятельное слово имело значение «матрос, судорабочий» на речных судах. Это значение сохранилось в слове «сарынь»: « сары́нь «толпа, сброд», поволжск., сары́нь на ки́чку – призыв волжских разбойников к команде судна предать хозяина, чтобы овладеть судном (ки́чка – «нос судна»); см. Мельников 1, 42; Нов. Энц. Сл. 11, 642. Также сары́нь «детвора», пошехонск. (ЖСт., 1893, вып. 4, стр, 512), «стая волков», арханг. (Подв.). Неясно. •• [Несомненно, произведено от др.-русск. сара, сар «матрос», о котором см. Унбегаун, ZfslPh, 26, 1957, стр. 104 и сл.; Фогараши, «Studiа Slavica», 5, 1959, стр. 202 и сл. – Т .] (Словарь Фасмера).

Слово «матрос» появилось в русском языке в начале XVIII века, а до этого и после этого судорабочие на речных судах назывались бурлаками. В. Даль переводит сарынь как бурлаки: «Кичка, нахлестка, огниво, перекладина, укрепляющая палубу расшивы с носу; перед или нос судна. Сарынь на кичку! бурлаки на нос, прочь; обычный приказ бывших волжских разбойников» (Словарь Даля).

При упоминании слова бурлаки перед нами встает образ измученных непосильным трудом людей, тянущих за лямку парусное судно, с картины Ильи Репина «Бурлаки на Волге» (1872—1873). Но бурлаки были не только на Волге, они работали повсеместно там, где были судоходные реки, а основными транспортными магистралями в Древней Руси были реки. Если на Волге бурлаки собирались со всей Руси, то на других реках, где движение судов было менее интенсивным, работали местные жители, «обслуживая» всю реку или ее определенную часть. Где-то это был приработок, где-то это становилось постоянным видом деятельности (ремеслом, промыслом). Кстати говоря, известный факт – И. Репин впервые увидел бурлаков на Неве. Конечно, труд бурлака – это тяжелый физический труд, но рубить и корчевать лес, пахать землю, жать хлеб, косить траву, ковать железо и т. д. не менее легкие работы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: