В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Название:А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005677068

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Смирнов - А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. краткое содержание

А как они еще раньше назывались? Историко-топонимический словарь Карельского перешейка и других земель Водской пятины (по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»). – В 2-х ч.: Ч.1. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

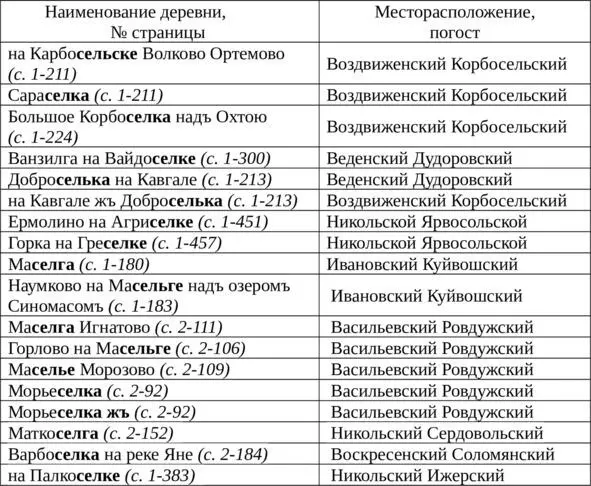

Топонимы с формантом -селка/-селька по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» представлены в табл. Фт4.

Таблица Фт4Топонимы с формантом -селка/-селька ( -селга/-сельга) по «Переписной книге Водской пятины 1500 года»

География топонимов с формантами -селка/-селька ( -селга/-сельга) обширна, охватывая погосты Ореховского и Корельского уездов: Ивановский Куйвошский, Воздвиженский Корбосельский, Васильевский Ровдужский, Веденский Дудоровский, Никольский Ижерский, Никольский Сердовольский, Никольской Ярвосольской, Воскресенский Соломянский.

В Финляндии формант -селка/-селька распространен на территории бывшего погоста Саволакша и севернее его: Saariselkä, Kelloselkä, Vaadinselkä, Vitikkoselkä, Ahvenselkä, Jauratsiselkä, Pataselkä, Hirvolanselkä, Utrasselkä, Tuohiselkä, Simunanselkä, Tetriselkä, Enanselkä, Mustanselkä, Harvanselkä, Kotaselkä, Koskenselkä… (Лапландия, Саво, Финляндия).

Слово «селька» происходит, по нашему мнению, от слав. сел (сесть, сидеть) «селение, село» и родственно слову «сельцо», в котором чередования к//ц (лик, лико – лицо, река – реца) в суффиксе и а//о в окончании слова: селька – сельцо. Сравните польск. siołko «хутор» – рус. сельцо . По Словарю Брокгауза: «Сельцо (siołko), или вес (wies) – так назывался в литовско-русском государстве обособленный мелкий хуторок». Родственно слову «селька», на наш взгляд, название столицы Бельгии Брюссель, которое происходит от старо-нид. bruoc «болото» и sella «поселение», т.е. «поселение на болоте». Это может свидетельствовать о кельтском или индоевропейском происхождении слов «село», «селька».

Родственен слову «селька» ойконим Осельки (фин. Osselki ), который производят от фин. слова uusiselkä , что означает новая гряда (Википедия) . На наш взгляд, ойконим Осельки имеет древнерусское происхождение: о + сельки , где приставка о в значении вокруг (ср. круг – округ, крест – окрест), в целом – «вокруг села» (см. «Осельки»).

Фонетическим вариантом слова селка/селька является слово селга/сельга (чередование к//г ), которое встречается в топонимах-композитах Ма селга, Ма сельга(см. табл. Фт4) (см. «Стеклянный») и как отдельные слова селга/сельга.

По Словарю Фасмера: «…II се́льга II „лесистый кряж, раскорчеванное место“, олонецк. (Кулик.), сёльга – то же, др.-русск. селга (засвидетельствовано с 1391 г.; см. Срезн. III, 324 и сл.). Из олон. selgü (*selgä-), фин. selkä „спина, кряж“; см. Калима 215». Бросается в глаза то, что сельга по Фасмеру имеет два взаимоисключающих значения: «лесистый кряж» и «раскорчеванное место». Одно из двух: или лес (лесистый кряж), или поле (раскорчеванное место). В словарной статье «Сельга» В. Даль задается вопросом: «…олон. лес; в названьях селений: Клен-сельга. Рев-сельга, Еремина-сельга; но не значит ли здесь сельга селенье? (выделено – В. С.) …» (Словарь Даля). На этот вопрос В. Даля наше исследование дает положительный ответ: сельга – это фонетический вариант в прибалтийско-финских языках праслав. селка/селька (замена к//г ), означающее «хутор, сельцо» (см. этимологию топонима Масельга в статье «Стеклянный»).

2.3.Формант -лакша

Топонимы с формантом -лакша впервые встречаются в «Ореховском мирном договоре 1323 года» ( выделение жирным шрифтом – В.С. ):

«…и да князь великий Юрги со всем Новымгородом по любви три погосты Севилакшю, Яскы, Огребу – Корельскый погосты, а розвод и межя от моря река Сестрея, Крестовый камень от Сестрее мох, середе мха гора, оттоле Сая река, от Сае Солнычныи камен, от Солнычнего камени на Чермьную Щелю, от Чермной Щелье на озеро Лембо, оттоле на мох на Пехкей, оттоле на озеро Кангас иерви, оттоле на Пурноярьви, оттоле … /на/ Янтоярви, оттоле Торжеярви, оттоле Сергилакши, оттоле Самосало…».

Формант -лакша традиционно относится к прибалтийско-финской топонимии. В прибалтийско-финских языках для обозначения слова «залив» используется два слова lakši (др.-рус. лакша ) и lahte ( lahti, laht ) (рус. лахта ). По Словарю Муллонен И. И. лакша и лахта являются родственными: « Лакша: ск. lakši (с основой lahte-) «залив». В Заонежье является этнодифференцирующей собственно-карельской топоосновой (ср. вепс. laht, ливв. lahti, люд. lahti, laht «залив»)» [48, с. 29]. Отметим, что в финском, вепсском, ливвиковском и людиковском языках используется lahti, laht и только в карельском языке lakši с нехарактерным для прибалтийско-финских языков звуком [ш] (хотя буква š [ш] есть в карельском языке).

Добавим к этому то, что в Северо-Западном Приладожье карелы и русские издавна живут вместе, что позволяет предположить, что слово лакша могло быть заимствовано карелами у варягов-русь. По нашей версии, лакша происходить от лат. laxo [лаксо], имеющего целый ряд значений, среди которых « ослаблять, уменьшать, облегчать; boribus laxo – дать кому-л. отдых от трудов; (ср. лат. relaxo «отдых, отдыхать»). Этимологический мотив слова лакша – залив (бухта, скорее даже причал, пристанище), который представляет собой место отдыха для команды и тихая стоянка для кораблей. Латинское лаксо (laxo) в древнерусском языке превратилось в лакша (замена с на ш ), но первоначальная форма lax (o) сохранилась в архаичном шведском названии Саволакши – Саволакс ( Savo lax) (хотя в шведском языке есть звук [ш]), в названии финского региона Kymen laakso (Южная Финляндия, граничит с Ленинградской областью).

Таким образом, рус. лакша , карел. lakši , швед. lax «залив» происходят от др.-рус. лакша (лакса) , от лат. Laxo; boribus Laxo – дать кому-л. отдых от трудов; (ср. relaxo – отдых, отдыхать). Древнерусское слово лакша означало «залив, бухта, гавань» – место отдыха для команды и тихая стоянка для кораблей, пристанище для кораблей. Для сравнения приведем словарные значения слов гавань и бухта .

«ГА́ВАНЬ, гавани, жен. (голланд. haven ). Удобное, защищенное от ветра место у морского берега, приспособленное для стоянки и причала судов» (Словарь Ушакова).

«БУХТА (нем. Bucht ). 1) морская губа, небольшая гавань, залив» (Словарь Чудинова [80]).

«Бу́хта 1. ж. Небольшой залив, обычно защищенный от бурь, используемый для стоянки судов» (Словарь Ефремовой [24]).

Голландское слово гавань и немецкое слово бухта вошли в русский язык, вероятно, в петровские времена, а в древнерусском языке существовало слово лакша , имеющее тоже значение.

Топонимы с формантом -лакша по «Переписной книге Водской пятины 1500 года» приведены в Приложении 5. Этимология части из них представлена в табл. Фт5.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: