А. Булычев - Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях

- Название:Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭНАС

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4248-0006-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

А. Булычев - Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях краткое содержание

Кратко изложены основы теории защит, используемых в электрических сетях напряжением 6—35 кВ. Рассмотрены токовые и дифференциальные защиты, устанавливаемые на линиях электропередачи и трансформаторах. Представлены подробно комментированные примеры расчета характеристик релейной защиты и выбора параметров срабатывания отдельных защит. Приведена методика решения комплексной задачи согласования защит в распределительной сети, содержащей взаимосвязанные линии электропередачи, трансформаторы и электрические нагрузки.

Книга предназначена для углубленного изучения теоретических и практических аспектов релейной защиты и может служить практическим пособием при выполнении расчетов параметров эксплуатируемых защит, а также при проектировании новых систем электроснабжения.

Для специалистов проектных организаций и предприятий, эксплуатирующих электрические сети и системы, преподавателей и студентов высших учебных заведений электроэнергетического профиля.

Релейная защита в распределительных электрических Б90 сетях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

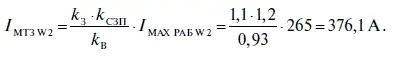

Ток срабатывания МТЗ линии W2:

Уставка по току (МТЗ-3) для устройства «СИРИУС-2-Л»:

Проверка чувствительности МТЗ линии W2 в режимах основного и резервного действия:

Время срабатывания MT3 линии W2:

t МТЗ W2= max ( t МТЗ W3; t CЗ H3) + Δ t = max (1,3; 1,1) + Δ t = 1,3 + 0,4 = 1,7 c.

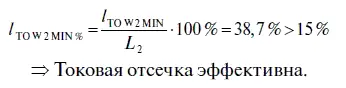

Mожно (но не обязательно) ввести дополнительную ступень защиты — токовую отсечку с выдержкой времени. Ток срабатывания этой отсечки:

I HO W2= k З × I TO W1= 1,1 × 1200 = 1320,0 A.

Уставка по току (MT3-2) для устройства «СИРИУС-2-Л»:

Время срабатывания неселективной отсечки линии W2:

t HO W2= t TO W2+ Δ t MIN= 0,1 + 0,4 = 0,5 с.

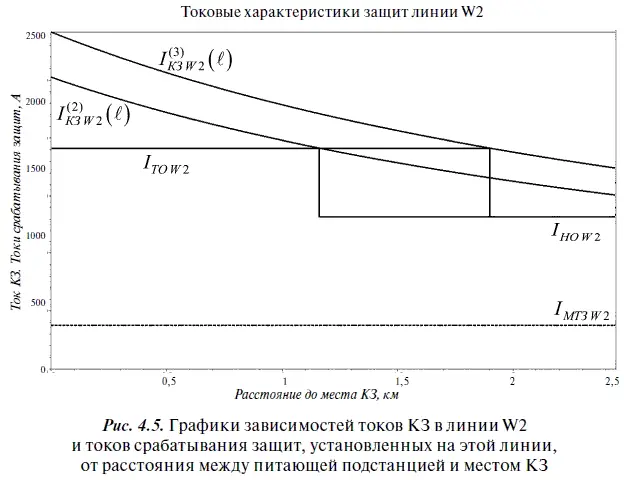

Токовые характеристики трехступенчатой защиты линии W2 представлены на рис. 4.5.

4.4. Расчет защиты линии W1

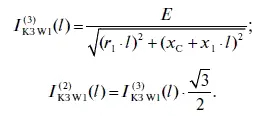

Токи трехфазного и двухфазного КЗ на линии W1 (функции от l ):

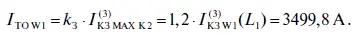

Ток срабатывания отсечки линии W1:

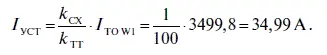

Уставка по току (МТЗ-1) для устройства «СИРИУС-2-Л»:

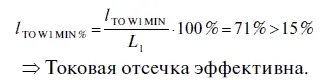

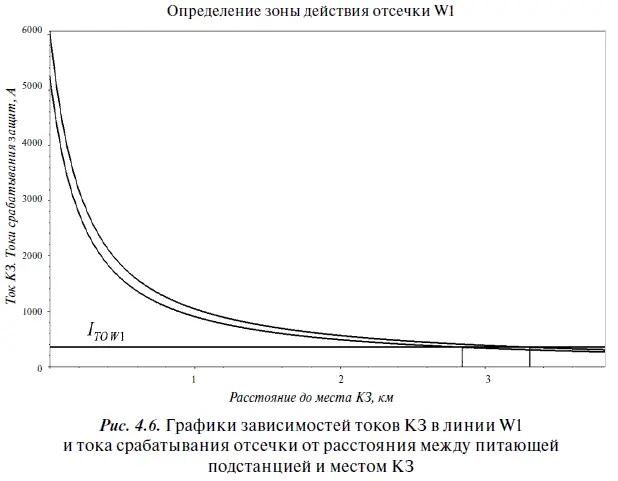

Длина зоны действия токовой отсечки линии W1 определяется графическим методом (рис. 4.6):

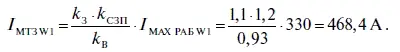

Ток срабатывания МТЗ линии W1:

Уставка по току (МТЗ-3) для устройства «СИРИУС-2-Л»:

Проверка чувствительности МТЗ линии W1:

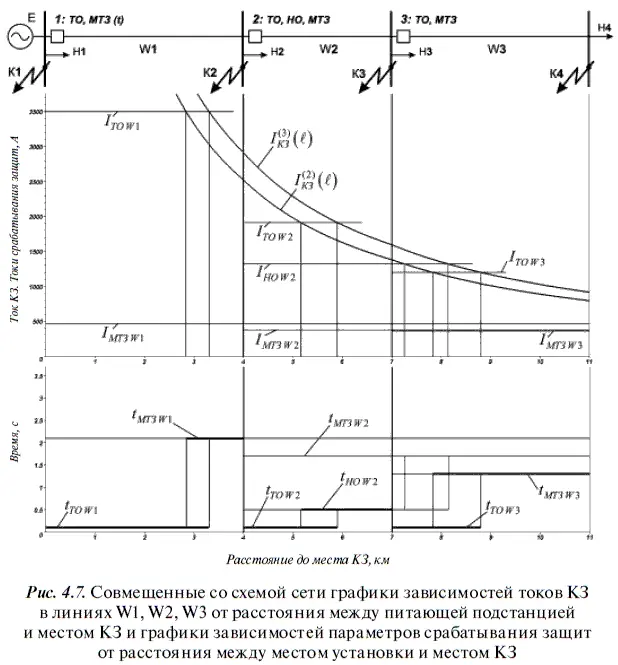

Ступень МТЗ-З устройства «СИРИУС-2-Л» может обладать независимой или одной из нескольких разновидностей зависимых времятоковых характеристик. Вне зависимости от принятого типа времятоковой характеристики уставки по току, как правило, остаются одними и теми же. Следовательно, токовые характеристики во всех случаях будут выглядеть одинаково (рис. 4.7, верхний график). Временные характеристики всех защит при независимом типе времятоковой характеристики МТЗ-З линии W1 приведены на рис. 4.7 (нижний график), а карта селективности — на рис. 4.8.

При внимательном изучении карты селективности (а также временных характеристик) становится понятно, что при всей простоте реализации защита с независимыми времятоковыми характеристиками во многих случаях имеет излишний запас по времени срабатывания по отношению к защите удаленного объекта. Например, если при КЗ ток принимает значение в интервале ( I TO W2; I TO W1), то при отказе отсечки линии W2 (со временем действия ≈ 0,1 с) в режиме резервного действия сработает MT3 линии W1 со временем действия 2,1 с.

С таким же временем будет действовать эта MT3 при КЗ в конце линии W1. Уменьшить запас по времени срабатывания и повысить тем самым эффективность действия системы защиты в целом можно только путем использования защит, обладающих правильно подобранной зависимой характеристикой времени срабатывания.

Устройство «СИРИУС-2-Л» позволяет выбрать при реализации MT3 одну из пяти зависимых времятоковых характеристик (рис. 4.9).

Следует помнить, что Т УСТ, входящее в описывающие эти характеристики выражения (см. формулы на соответствующих графиках рис. 4.9), необходимо определять расчетным путем или графически, поскольку время действия МТЗ теперь величина не постоянная, а зависящая от тока КЗ. Например, если в качестве Т УСТпринять рассчитанное ранее время действия МТЗ линии W1, то реальное время действия этой защиты оказывается недопустимо большим. На рис. 4.10 показана карта селективности при использовании нормально инверсной характеристики ( Т УСТ= Т МТЗ 1= 2,1 с), а на рис. 4.11 — временные характеристики защит при тех же параметрах срабатывания.

При использовании нормально инверсной времятоковой характеристики требуемой минимально возможной ступени селективности удается достичь при Т УСТ= 0,315 с (рис. 4.12 — карта селективности; рис. 4.13 — временные характеристики защит). Экспериментальное сравнение защит с различными характеристиками показывает, что еще меньший запас по времени при сохранении взаимного резервирования обеспечивает защита с сильно инверсной характеристикой времени срабатывания при Т УСТ= 0,285 с (рис. 4.14 и рис. 4.15).

Однако еще меньшего времени действия защит удается достичь, если временные характеристики МТЗ отстраивать не друг от друга, а от характеристик тех защит, которые, обладая достаточной зоной действия, срабатывают быстрее ввиду меньшей выдержки времени. Этот подход иллюстрируется рис. 4.16 (ср. с рис. 4.14) и рис. 4.17 (ср. с рис. 4.15). Здесь на линии W2, к примеру, МТЗ выполняет только резервные функции; защита линии полностью обеспечивается первыми двумя ступенями. Следовательно, от них и необходимо отстраивать МТЗ линии W1. Это позволяет принять Т УСТеще меньшим ( Т УСТ= 0,205 с; характеристика сильно инверсная).

Данный подход оказывается справедлив, если считать надежность отдельных защит достаточно высокой, так как в случае отказа какой-либо ступени селективность действия оказывается нарушенной.

При высоких требованиях к селективности можно, напротив, настроить защиты таким образом, чтобы не допускать неизбирательного действия защит при большинстве возможных вариантов их отказов. Однако в этом случае время действия защит оказывается завышенным, а использование зависимых времятоковых характеристик — нецелесообразным (рис. 4.18 и 4.19).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: