И. Карапетян - Справочник по проектированию электрических сетей

- Название:Справочник по проектированию электрических сетей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЭНАС

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4248-0049-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Карапетян - Справочник по проектированию электрических сетей краткое содержание

Приводятся сведения по проектированию электрических сетей энергосистем, методам технико-экономических расчетов, выбору параметров и схем сетей, данные по электрооборудованию, воздушным и кабельным линиям, по стоимости элементов электрических сетей.

В настоящем издании учтены последние изменения структуры российской энергетики и требования новых нормативных документов; приведены новые технические данные по кабельным линиям, автотрансформаторам, коммутационным аппаратам и другим видам оборудования, а также уточненные стоимостные показатели объектов сетевого хозяйства; рассмотрены современные подходы к формированию тарифов на электроэнергию.

Справочник предназначен для инженеров, занятых проектированием и эксплуатацией энергетических систем и электрических сетей, а также для студентов энергетических вузов.

Справочник по проектированию электрических сетей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Анализ схем выдачи мощности построенных в последние годы или строящихся электростанций показывает, что примерно одинаковое количество электростанций сооружается с одним или двумя РУ.

При двух РУ одно из них имеет, как правило, напряжение 220 или 330 кВ. Такая схема целесообразна при расположении электростанций в районах с высокой плотностью нагрузок (100–150 кВт/км 2и более) и при размещении опорных ПС сети 220–330 кВ на расстоянии 50—100 км от электростанций. К этому РУ присоединяются один-два энергоблока мощностью 300—1000 МВт.

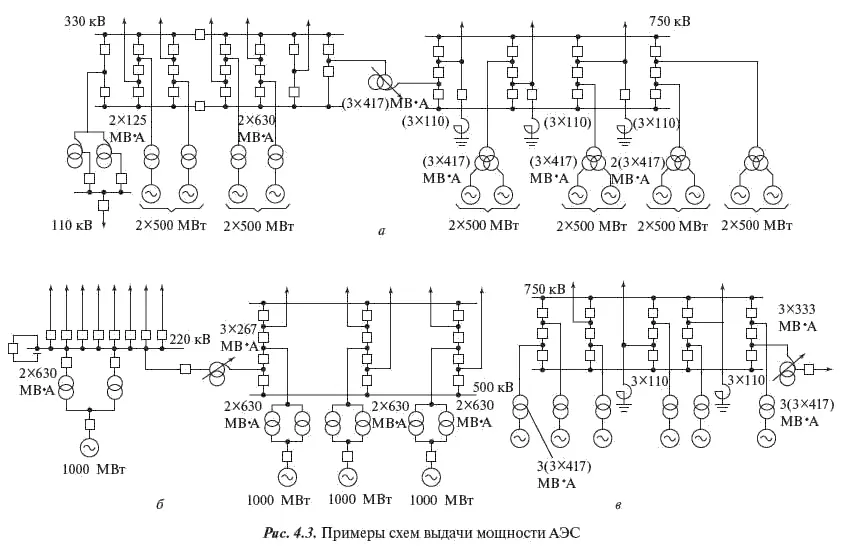

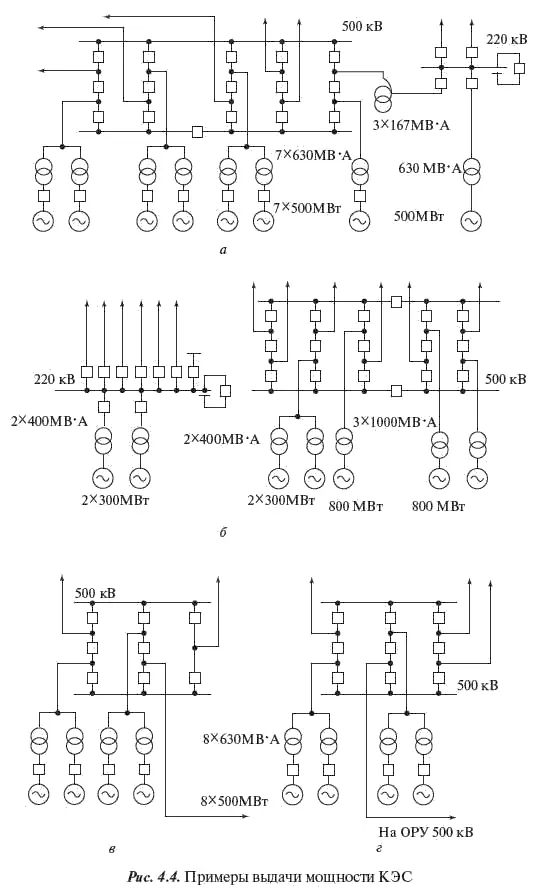

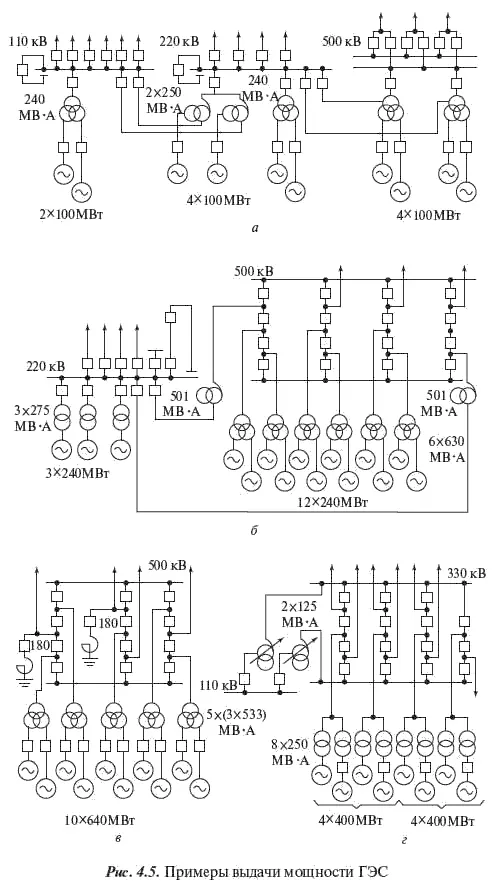

На рис. 4.3, 4.4 и 4.5 приведены примеры схем выдачи мощности АЭС, КЭС на органическом топливе и ГЭС. Большинство АЭС сооружено в западных районах страны, где принята система напряжений 330–750 кВ, и выдают мощность на этих напряжениях (рис. 4.3, а, в ); только на одной АЭС выдача мощности осуществляется на напряжениях 220 и 500 кВ (рис. 4.3, б). КЭС на органическом топливе, построенная на востоке страны, выдает мощность на напряжениях 220–500 кВ при двух РУ (рис. 4.4, а, б), 500 и 1150 кВ — при одном РУ (рис. 4.4, в). Большая часть ГЭС сооружается с системой напряжений 220–500 кВ (рис. 4.5, а, б, в).

При выборе схем присоединения к сети ГАЭС определяющим в большинстве случаев является насосный режим, так как мощность, получаемая в этом режиме от тепловых электростанций системы, как правило, превышает мощность, выдаваемую в сеть в часы максимума нагрузки. Кроме того, продолжительность насосного режима превышает продолжительность режима выдачи мощности. Эти обстоятельства должны учитываться при определении необходимой пропускной способности сетей и расчета потерь электроэнергии на ее транспорт.

Рост значений токов КЗ в энергосистемах привел к применению схем без установки АТ связи между двумя РУ ВН (рис. 4.4, б ) или с двумя РУ одного напряжения с их параллельной работой через сети энергосистемы (рис. 4.4, в). Применение таких схем возможно в редких случаях при соответствии мощности, присоединяемой к шинам каждого РУ, и пропускной способности присоединенной к нему сети в нормальных, послеаварийных и ремонтных режимах.

При размещении электростанций в непосредственной близости от узловых ПС сети ВН применяется присоединение блоков электростанции непосредственно к РУ ПС (рис. 4.4, г).

Количество отходящих ВЛ на каждом напряжении определяется использованием их пропускной способности, которая, в свою очередь, зависит от размещения электростанций относительно центров нагрузки и от конфигурации сети. Например, большинство АЭС, расположенных в европейской части страны с развитой электрической сетью, становятся коммутационными узлами энергосистемы с большим количеством отходящих ВЛ, суммарная пропускная способность которых превышает мощность присоединенных генераторов (рис. 4.3, а, б). Этому способствует также необходимость выдачи всей мощности АЭС при выходе из работы любой ВЛ.

На схемы выдачи мощности ТЭЦ влияет то обстоятельство, что они сооружаются на территории или вблизи крупных городов или промышленных узлов. Это предопределяло выдачу мощности ТЭЦ на генераторном напряжении и на напряжении основной распределительной сети, как правило, 110 кВ (рис. 4.6, а). Однако за последнее время схемы выдачи мощности ТЭЦ претерпели такую же эволюцию, как и схемы КЭС: рост единичной мощности агрегатов и суммарной мощности ТЭЦ, применение дальней теплофикации и отдаление площадок ТЭЦ от потребителей привели к отказу от сооружения РУ генераторного напряжения и к повышению напряжения сети для выдачи мощности. На современных ТЭЦ блоки присоединяются к РУ 110–220 кВ (рис. 4.6, б).

Стремление упростить схемы выдачи мощности ТЭЦ привело к появлению схем, в которых РУ на ТЭЦ не сооружаются, а повышающие трансформаторы блоков присоединяются отдельными линиями к сети 110 кВ (рис. 4.6, в). Применение таких схем целесообразно при размещении ТЭЦ вблизи подстанций 220 (330)/110кВ, на шины которых может быть выдана вся мощность ТЭЦ. При блочном присоединении повышающих трансформаторов ТЭЦ к ПС энергосистемы между трансформаторами и генераторами устанавливаются выключатели.

В последние годы наметилась тенденция к снижению мощности новых электростанций и энергоблоков с широким использованием парогазовых (ПГУ) и газотурбинных установок (ГТУ). Первые нашли применение при строительстве тепловых электростанций последнего поколения, а вторые — для электроснабжения и резервирования узлов нагрузки и отдельных потребителей. ГТЭС являются, как правило, многоагрегатными электростанциями с одной секционированной системой сборных шин; при этом выдача мощности осуществляется на генераторном напряжении, а в отдельных случаях и по ВЛ 110 (220) кВ.

4.4. Схемы присоединения к сети понижающих подстанций

Понижающие ПС предназначены для распределения энергии по сети НН и создания пунктов соединения сети ВН (коммутационных пунктов). Определяющей для выбора места размещения ПС является схема сети, для питания которой она предназначена. Оптимальная мощность и радиус действия ПС определяются плотностью нагрузок в районе ее размещения и схемой сети НН. При большой плотности нагрузок, сложной и разветвленной сети НН следует рассматривать целесообразность разукрупнения подстанций ВН для повышения надежности питания и снижения стоимости сооружения сети НН.

Нормативными документами классификация ПС по их месту и способу присоединения к сети не установлена. Исходя из применяющихся типов конфигурации сети (см. п. 4.2) и возможных схем присоединения ПС их можно подразделить на следующие (рис. 4.7):

тупиковые — питаемые по одной (рис. п. 4.7, а) или двум радиальным линиям; схема 4.7, а рассматривается как первый этап развития сети с последующим преобразованием в схему 4.7, б или 4.7, д;

ответвительные — присоединяемые к одной (рис. 4.7, в) или двум (рис. 4.7, г) проходящим ВЛ на ответвлениях; схема 4.7, в является первым этапом развития с последующим преобразованием в схему 4.7, г или д ;

проходные — присоединяемые к сети путем захода одной линии с двусторонним питанием (рис. 4.7, д);

узловые — присоединяемые к сети не менее чем по трем питающим линиям (рис. 4.7, е, ж).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: