Алексей Тополянский - Справочник практического врача. Книга 1

- Название:Справочник практического врача. Книга 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Мир и образование»9a9a14c4-f111-102d-b528-b4a213751508

- Год:2007

- Город:М.

- ISBN:978-5-488-01245-5, 978-5-488-01.246-2, 978-5-94666-398-4, 978-5-94666-399-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Тополянский - Справочник практического врача. Книга 1 краткое содержание

В справочнике описаны основные клинические проявления, диагностические признаки, принципы лечения заболеваний, с которыми постоянно встречаются практические врачи. Представлены болезни органов кровообращения, дыхания, пищеварения, ревматические болезни, болезни почек и мочевых путей, системы крови, эндокринные и обменные болезни, профессиональные болезни, отравления, инфекционные, детские, женские, глазные, кожные и венерические болезни; содержатся сведения о нервных и психических заболеваниях, сексуальных расстройствах, хирургической патологии и болезнях уха, горла и носа, зубов и полости рта.

Книга предназначена для врачей всех специальностей, а также будет полезна широкому кругу читателей.

Справочник практического врача. Книга 1 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Симптомы, течение. Эссенциальная АГ протекает хронически с периодами ухудшения и улучшения. Повышенное АД со временем приводит к изменениям сосудов, нарушениям работы сердца, головного мозга, почек, зрения; эти органы называют «мишенями» АГ. В течении заболевания традиционно выделяют 3 стадии: 1-я – начальная, характеризуется непостоянным (транзиторным) повышением АД, которое быстро нормализуется самостоятельно; на этой стадии поражение органов-мишеней отсутствует. Во 2-й стадии стабильное повышение АД купируется только применением лекарственных средств, имеются начальные признаки поражения одного из органов-мишеней (например, гипертрофия левого желудочка сердца, сужение артерий сетчатки, изменения мочевого осадка, атеросклеротическое поражение аорты, сонных, коронарных артерий). В 3-й стадии заболевания выявляются целые комплексы признаков поражения органов-мишеней, обусловленные органическими изменениями в сосудах и кровоснабжаемых ими органах (стенокардия, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, инсульт, почечная недостаточность и др.).

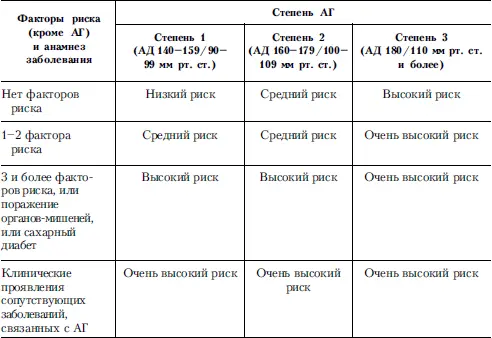

У многих больных, однако, выявить стадийность заболевания не удается, поэтому в последние годы вместо понятия «стадия», подразумевающего прогрессирование состояния во времени, предложено использовать понятие «степень» АГ, отражающее уровень повышения АД. В зависимости от степени повышения АД предложено выделять гипертензию первой (АД 140–159/90-99 мм рт. ст.), второй (АД 160–179/100-109 мм рт. ст.) и третьей (АД выше 180/110 мм рт. ст.) степени.

Эпидемиологические наблюдения показывают, что даже умеренные повышения АД увеличивают в несколько раз опасность развития в будущем мозгового инсульта и инфаркта миокарда. Для оценки риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и выбора лечебной тактики, помимо степени АГ, важнейшую роль играют наличие сопутствующих факторов риска, поражение органов-мишеней и наличие сопутствующих заболеваний. К основным факторам риска развития сердечно-сосудистых осложнений, помимо АГ, относят пол и возраст (мужчины – старше 55 лет, женщины – старше 65 лет), курение, гиперхолестеринемию, указания на преждевременное развитие сердечно-сосудистых заболеваний в семейном анамнезе. Поражение органов-мишеней подразумевает выявление гипертрофии левого желудочка (по данным ЭКГ, эхокардиографии, рентгенографии органов грудной клетки), протеинурию и (или) креатининемию, ультразвуковые признаки атеросклеротического поражения сонных, подвздошных, бедренных артерий, аорты, сужение сосудов сетчатки. Важнейшие сопутствующие клинические состояния, связанные с АГ, включают сосудистые заболевания головного мозга (геморрагический инсульт, инфаркт мозга, транзиторная ишемическая атака), сердца (инфаркт миокарда, стенокардия, застойная сердечная недостаточность и др.), заболевания почек (диабетическая нефропатия, почечная недостаточность), поражения сосудов (рассла-ивающая аневризма аорты, поражение периферических артерий с клиническими проявлениями), гипертоническую ретинопатию (кровоизлияния, экссудаты, отек диска зрительного нерва), сахарный диабет.

Критерии оценки риска развития других сердечно-сосудистых заболеваний у больных АГ приведены в табл. 10. Группа низкого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (менее 15 % в ближайшие 10 лет) включает мужчин и женщин моложе 55 лет с АГ 1-й степени при отсутствии других факторов риска, поражения органов мишеней и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Группа среднего риска (15–20 % в течение ближайших 10 лет) объединяет пациентов с АГ 2-й степени при отсутствии других факторов риска, поражения органов мишеней и сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и больных АГ 1-2-й степени с 1–2 другими факторами риска при отсутствии поражения органов-мишеней и сопутствующих заболеваний. Высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (более 20 %) отмечается у пациентов с поражением органов-мишеней, множественными другими факторами риска, независимо от степени повышения АД. Группа очень высокого риска (более 30 %) включает пациентов с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Под злокачественной АГ (первичной или вторичной) понимают стойкое повышение АД выше 220/130 мм рт. ст. в сочетании с выраженной ретинопатией, поражением почек. Злокачественная АГ в большинстве случаев обусловлена феохромоцитомой, реже – реноваскулярной гипертонией, первичным гиперальдостеронизмом, паренхиматозными заболеваниями почек, эссенциальной АГ. Злокачественная АГ быстро приводит к развитию гипертрофии левого желудочка с нарушениями сердечного ритма, сердечной недостаточностью, инфарктам миокарда и инсультам, протеинурии и почечной недостаточности.

Лечение. Целью лечения АГ является снижение риска развития сердечно-сосудистых осложнений и летальности, что предполагает снижение уровня АД до целевого (менее 140/90 мм рт. ст.), а также коррекцию всех выявленных факторов риска (например, адекватное лечение гиперхолестеринемии, сахарного диабета). Лечение АГ осуществляется с помощью нефармакологических и фармакологических методов. К нефармакологическому лечению относят: а) понижение массы тела (не менее чем на 5 кг) за счет уменьшения в рационе жиров и углеводов; б) ограничение потребления поваренной соли до 4–5 г в сутки, а при склонности к задержке натрия и воды до 2 г в сутки; в) отказ от курения; г) уменьшение потребления алкоголя по крайней мере до 20–30 мг чистого этанола в сутки для мужчин и до 10–20 мг в сутки для женщин; д) увеличение физической активности (например, ходьба пешком, плавание в течение 30–45 мин 3–4 раза в неделю). Определенную роль играют курортное лечение, методы физиотерапии и лечебной физкультуры, психотерапевтические воздействия.

Немедикаментозные методы лечения рекомендуют всем пациентам с АГ. У пациентов с низким риском развития осложнений немедикаментозная терапия может проводиться в течение 6 мес; у пациентов со средним риском при ее неэффективности в течение 6 мес переходят к медикаментозной терапии. При этом нефармакологические методы лечения постоянно используются в качестве фона для успешного проведения фармакологического лечения – изменение образа жизни повышает эффективность медикаментозной терапии, позволяет уменьшить дозы гипотензивных средств и помогает корректировать другие факторы риска сердечно-сосудистых осложнений АГ.

У пациентов с высоким или очень высоким риском развития сердечнососудистых осложнений медикаментозную терапию АГ начинают безотлагательно. Фармакологическое лечение основано на так называемом «ступенчатом» принципе, который предусматривает назначение в определенной последовательности лекарств с различной точкой приложения их действия до момента нормализации АД, а при неудаче – переход к альтернативному плану. Поскольку курсовое лечение АГ малоэффективно (в большинстве случаев АГ нельзя вылечить, ее необходимо лечить всю жизнь), пациент должен получать индивидуально подобранную гипотензивную терапию постоянно. Для длительного лечения АГ в настоящее время используют бета-адреноблокаторы, диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (АПФ), блокаторы ангиотензиновых рецепторов, антагонисты кальция, альфа-адреноблокаторы. Раунатин, резерпин и комбинированные препараты, содержащие резерпин, считаются малоэффективными.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: