Екатерина Бегаева - Современный русский язык. Практическое пособие

- Название:Современный русский язык. Практическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Научная книга»5078daf4-9e1a-102b-b665-7cd09fa97345

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Бегаева - Современный русский язык. Практическое пособие краткое содержание

Данное учебное пособие освещает вопросы истории русского языка, его структуры, использования в общении; излагает теорию русского литературного языка в том состоянии, которое сложилось на современном этапе его развития. Курс «Современный русский язык» содержит разделы по лексике, фонетике, орфографии, морфеологии.

Данное пособие предназначено для студентов неязыковых вузов.

Современный русский язык. Практическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

4.14. Фонетические и нефонетические написания

Примером фонетических написаний могут служить написания слов страна, краса, трава, лук, жук и др.; примером нефонетических написаний – сосна, гроза, тропа, луг, утюг и др. В фонетически написанных словах ( страна, краса и т.д.) буквы и звуки (фонемы) находятся в соответствии: читается (произносится) оттенок той фонемы, которую обозначает буква. В нефонетически написанных словах ( сосна, смола, гроза, тропа ) произносится оттенок другой фонемы, т.е. фонемы, не совпадающей с ее буквенным обозначением: на месте буквы о произносится [а], а в словах луг, утюг на месте буквы г произносится [к]. Фонетические написания и написания, отвечающие фонетическому принципу, – это несовпадающие понятия. Фонетические написания могут оставаться в рамках морфологического принципа, когда они являются морфологическими написаниями с орфографической точки зрения. С другой стороны, фонетические написания беспартийный, безработный, безыдейный не являются морфологическими: они нарушают морфологический принцип и отвечают фонетическому принципу. Следовательно, не всякое фонетическое написание отвечает фонетическому принципу орфографии. Нефонетические написания сосна, гроза отвечают морфологическому принципу: сосна пишется с о , потому что есть форма с осны с ударным /о/; гроз а – гр озы и т.д. Ошибочно в этих словах может быть написано а вместо о (« сасна ») и к вместо г (« утюк »). Но также и в фонетически написанных словах может быть допущена ошибка: вместо а может быть написано о (« строна »). Нефонетически могут писаться также слова с непроверяемыми гласными и согласными: солома, собака, соблазн, вокзал . Написание таких гласных и согласных объясняется этимологией этих слов. Написаний, соответствующих произношению (фонетических), в русском языке значительно больше тех, что не соответствуют произношению (нефонетических). А.И. Моисеев различает «беспроверочные» и «непроверяемые» написания.

Беспроверочными написаниями он называет такие, где проверка невозможна, а непроверяемыми – где проверка возможна, но не используется. К последним он относит написания с конечным с приставок на - з : использовать, беспокойный, расстроенный и т.д. Проверка возможна, но не используется, т.к. она дает неправильный ответ.

4.15. Традиционно-исторические написания

Особым типом традиционных написаний является написание прилагательных типа добрый, строгий, ломкий, тихий . Эти написания сложившиеся исторически, можно считать традиционно-историческими. Написания - ый , - ий и - ой отражают различное произношение и происхождение этих вариантов родового окончания прилагательных форм. Наличие вариантных окончаний - ый, -ий , с одной стороны, и - ой – с другой, явилось следствием взаимодействия двух стихий: старославянской и собственно русской. Формы на - ый , - ий были старославянскими: добрый, честный, смешный . В окончаниях прилагательных с основой на твердый согласный русские произносили везде - ой , т.е. произносили не только худой, слепой , но так же, как если бы было написано « славной », « доброй », « великой », произносили и славный, добрый, великий . К концу XVIII в. наметилась дифференциация окончаний - ый , - ой по морфологическим и стилистическим признакам. Окончание - ый , - ий можно было бы употреблять в непричастных формах, т.е. употреблять и форму писаный , и форму писаной ; причастные же формы, как «высокие» по стилю, имели окончание только - ый : написанный . И даже одному и тому же слову в зависимости от формы придавался различный стилистический вес: добрый – доброй, сладкий – сладкой , первое трактовалось как книжное, правильное, славянское, второе – как просторечное. Со временем произношение безударных окончаний с написанным - ый под влиянием орфографии изменялось, и постепенно уже не морфологические или стилистические различия, а произношение стало диктовать употребление окончаний - ый , - ий , с одной стороны, и - ой – с другой.

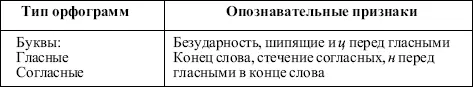

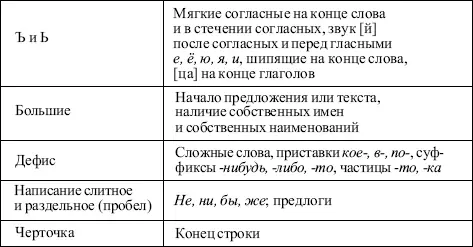

Таблица 4

Опознавательные признаки орфограмм

Раздел 5. Морфемика и словообразование

Морфемика

5.1 Морфемика как учение о значимых частях слова – морфах и морфемах

Структура слова определяется в результате его членения на сегменты. Сегмент – это минимальная значимая, далее не разложимая на части с теми же характеристиками часть слова, соотносящая план выражения с планом содержания и вычленяемая из слова на основе анализа.

Все слова во флективном языке в отношении членения делятся на членимые и нечленимые. Членимыми называются такие слова, в структуре которых для данного (синхронного) состояния языка есть, как минимум, два сегмента, выделяемых с позиций принципов того или иного вида анализа.

Определение морфемной структуры слова – результат морфемного анализа, который является предметом раздела о языке – морфемики, включающей в себя три раздела:

1) членение слова на его конечные составляющие – морфы;

2) отождествление морфем;

3) классификацию морфем в слове.

Морф – наименьшая формальная часть слова, имеющая значение. Членение морфа приводит к выделению незначимых частей – звуков (фонем). По отношению к слову морф – единица вторичная, т.к. вычленяется из слова в процессе морфемного анализа, не имеет, подобно слову, морфологической оформленности и смысловой законченности. Значение морфа определяется только в составе слова.

Морф за редким исключением обладает двумя признаками: отсекаемостью от других морфем и повторяемостью с тем же значением в других словах. Эта особенность морфа положена в основу правила его выделения из слова – основного принципа морфемного анализа: для того чтобы правильно вычленить морф из анализируемого слова, необходимо сопоставить это слово с двумя рядами слов – однокорневыми и одноструктурными. Так, при членении на морфы слова прибрежный его сопоставляют со словами однокорневого ряда берег, береговой, побережье ) и со словами одноструктурного ряда привокзальный, приозерный, пришкольный .

Морф при – повторяется с тем же значением в словах одноструктурного ряда и отсекается от остальной части слова при сопоставлении со словами однокорневого ряда; морф - бреж – повторяется с тем же значением в словах однокорневого ряда и отсекается от морфа при – и остальной части слова при сопоставлении со словами одноструктурного ряда; морф - н – повторяется с тем же значением в словах одноструктурного ряда и отсекается от морфа - бреж – при сопоставлении со словами однокорневого ряда и оставшейся за ним части - ый при сопоставлении со словами однокорневого ряда (в данном случае с другими формами слов прибрежной, прибрежному ; морф - ый повторяется с тем же значением в словах одноструктурного ряда и отсекается от остальной части слова при сопоставлении со словоформами своей лексемы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: