Екатерина Бегаева - Современный русский язык. Практическое пособие

- Название:Современный русский язык. Практическое пособие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Научная книга»5078daf4-9e1a-102b-b665-7cd09fa97345

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Бегаева - Современный русский язык. Практическое пособие краткое содержание

Данное учебное пособие освещает вопросы истории русского языка, его структуры, использования в общении; излагает теорию русского литературного языка в том состоянии, которое сложилось на современном этапе его развития. Курс «Современный русский язык» содержит разделы по лексике, фонетике, орфографии, морфеологии.

Данное пособие предназначено для студентов неязыковых вузов.

Современный русский язык. Практическое пособие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

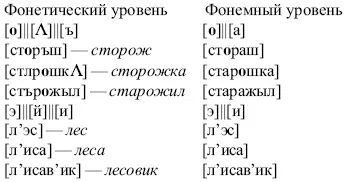

Поскольку в практическом письме обозначаются лишь фонемы, то описывать чередование на фонетическом уровне нет необходимости. Позиционным чередованием, т.о., охвачены всегда только две фонемы. В наших примерах это [ о]||[а] и [э]||[и]. Чередующиеся фонемы образуют фонемный ряд. Следует иметь в виду, что «взаимоотношения» фонем сильной и слабой позиции не всегда одинаковы. Фонемы, находящиеся в этих позициях (в составе одной и той же морфемы), могут не входить в отношения фонемного чередования, представляя собой одну и ту же фонему и образуя нулевой фонемный ряд, например: с[ а]д, с[а]д овый, с[А]дов од – [ а]||[а].

Орфографические трудности возникают при морфологическом правописании не только потому, что звуки подвергаются в потоке речи различным видоизменениям, а главным образом потому, что при позиционных чередованиях «перекрещиваются», пересекаются фонемные ряды (включая нулевые). Поскольку наибольшую трудность при письме вызывает обозначение безударных гласных, то общие принципы обозначения фонем на основе морфологического принципа правописания мы рассмотрим на материале гласных фонем.

Назовем фонемные ряды гласных:

1) [ о]||[а] типа в[ о]ды – в[а]да (в оды – вод а);

2) ‘[ о]||[и] типа [п’а]ть – [п’и]так (пять – пятак);

3) ‘[э]||[и] типа [т’э]мь – [т’и]мнеть (темь – темнеть);

4) [э]||[ы] – после твердых шипящих согласных, а также после твердых согласных, парных по твердости-мягкости в заимствованных словах;

5) [ а]||[ы] – после твердых шипящих типа ж[а]ль – ж[ы]леть (жаль – жалеть);

6) [и]||[ы] типа [и]зысканный – сверх[ы]зысканный (изысканный – сверхизысканный);

7) ‘[ о]||[и] типа [т’о]мный – [т’и]мнеть (темный – темнеть);

8) [ о]||[ы] – после твердых шипящих типа ж[о]лтый – ж[ы]лтеть (желтый – желтеть).

6-й фонемный ряд отличается от других фонемных рядов тем, что чередование [и]||[ы] не связано с ударением. Оно связано с твердостью или мягкостью предшествующих [и] и [ы] согласных. Чередующееся [ы] появляется только после твердых согласных. 7-й и 8-й фонемные ряды не вполне равноправны со всеми предыдущими. Позиционность чередований ‘[ о]||[и] и [ о]||[ы] своеобразна. Эти чередования являются надстройкой над чередованиями ‘[э]||[и] и [э]||[ы]. «Надстроенность» 7-го и 8-го рядов над 3-м и 4-м объясняется изменением [э] в [о] под ударением.

Позиционно чередующиеся гласные звуки образуют четыре нулевых фонемных ряда:

1) [ а]||[а]: тр[ а]вы – тр[а]ва – тр[а]вяной;

2) [И]||[и]: [п’И]ть – [п’И]тье – [п’И]тьевой;

3) [ы]||[ы]: д[ы]м – д[ы]мок – д[ы]мовой;

4) [у]||[у]: [у]гол – [у]глы – [у]гловой.

Покажем пересечение фонемных рядов гласных на моделях. Фонемы, находящиеся в слабых позициях, обозначим сл (слабая позиция) внизу справа от знака фонемы.

Фонема [а сл] является точкой пересечения следующих фонемных рядов: [ а]||[а сл];

[ а]||[а сл]:

[ о] – [а сл] – [ а]

Фонема [И сл] является точкой пересечения следующих фонемных рядов: ‘[ а]||[И сл]; [э]||[И сл]; [И]||[И сл]; ‘[ о] ||’[э]||[И сл]:

‘[ а] ‘[э] [и] ‘[ о] | ‘[э]

[И сл]

Фонема [ы сл] является точкой пересечения следующих фонемных рядов: [ а]||[ы сл] (после твердых шипящих); [э]||[ы сл]; [ы]||[ы сл]; [ о] |[э]||[ы сл] (после твердых шипящих):

[ а] [э] [ы] [ о]|[э]

[ы сл]

Фонема [у] ни в какие пересечения фонемных рядов не вступает: [у]||[у сл]:

[у]

↓

[у сл]

Модели наглядно показывают, что у всех гласных фонем, употребляющихся в слабых позициях, только [у сл] не является точкой пересечения фонемных рядов. Поэтому, несмотря на то что фонема [у сл] может употребляться в слабой позиции (оттенки фонемы [у], как и оттенки фонем / ы / и / и /, подвергаются в слабой позиции количественной редукции), ее обозначение на письме незатруднительно для пишущих.

Выявление системно связанных, позиционно чередующихся пар фонем важно для орфографии потому, что написание определенной буквы в морфеме не независимо от произношения, а очень строго им определяется. Теоретически здесь могут быть употреблены буквы о и а (в словоформе вода), но не может быть написана, например буква у ). Эта строгость определяется противопоставлениями фонем.

В словоформе в oды выбора букв для обозначения [ o] нет: фонема [ o] может быть обозначена только буквой о . Ударная позиция после твердых согласных – сильная для гласных позиция: здесь могут быть употреблены все гласные фонемы, возможные после твердых согласных. В словоформе вод а в первом слоге фонема [а]. Возможность обозначения фонемы [а] буквой а сомнению не подлежит. Однако фонема [а] в безударном положении может быть обозначена и буквой о . Фонема [о] в соответствии с русскими произносительными привычками не употребляется в безударном положении, иначе говоря, противопоставление фонем [о] и [а] здесь не используется.

Обозначение безударного [а] буквой о , а не а , создает графическую экономию: морфема с позиционно чередующимися фонемными [ о]||[а] представлена в русском письме в одном графическом варианте ( в оды – вода , а не в оды – вода ), что обеспечивает возможность более быстрого отождествления однозначных морфем (а в конечном итоге и слов) при чтении и письме. Такой способ обозначения фонем, находящихся в слабых позициях, называется морфологическим. Его строгое определение принимает следующий вид: морфологический принцип – это такой принцип, при котором сохраняется графическое единообразие морфемы; для достижения этой цели фонемы, находящиеся в слабых позициях, обозначаются буквами, которые адекватны фонемам сильных позиций.

4.10. Историческое образование морфологического принципа. Морфологические написания как следствие изменений в звуковой системе русского языка

Древнерусское письмо было более ориентированным на фонетику, чем сейчас. Так, произношение звука [а] на месте буквы о в безударном положении, или т.н. аканье – мы пишем вода , а произносим /вада/, – появилось лишь в XII–XIII вв. Исчезновение глухих гласных фонем в слабом положении (XVII–XVIII вв.), усиление редукции безударных гласных, развитие аканья, изменения мягкости и твердости согласных привели к морфологическому правописанию.

Как теоретическая основа нашего правописания морфологический принцип был провозглашен в «Российской грамматике» М.В. Ломоносова (1755 г.) и окончательно утвержден Российской академией в выпущенной ею грамматике (1802 г.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: