Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2

- Название:Мастера и шедевры. Том 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изобразительное искусство

- Год:1987

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Долгополов - Мастера и шедевры. Том 2 краткое содержание

Во втором томе издания «Мастера и шедевры» заслуженного деятеля искусств РСФСР И. В. Долгополова рассказывается о выдающихся мастерах отечественного изобразительного искусства, художниках Андрее Рублеве, Александре Иванове, Федотове, Перове, Сурикове, Репине, Валентине Серове и других. В увлекательных и талантливых новеллах читатель ознакомится с их творческой судьбой.

Издание рассчитано на самого массового читателя. В книге около 300 цветных и черно-белых репродукций.

Мастера и шедевры. Том 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Гоголь.

Как он нужен сейчас, немедля. Как он далек.

Невозвратно…

Александр Андреевич вдруг ощутил на губах теплую соленую влагу.

Оркестр вдали все так же наигрывал вальсы, и шумели фонтаны, и шуршали шаги, но Иванов не слышал ничего…

На пароходике, идущем в Петербург, ему стало совсем худо. И когда уже вечером, у Боткиных, спешно вызвали врача, он лишь развел руками.

Отозвав хозяина, прошептал:

«Холера».

Через три дня, 3 июля 1858 года, Александра Иванова не стало.

… Еще раз посетим зал Иванова в Третьяковке. Прислушаемся к удивительной тишине и миру, царящему в его полотнах. В наше время жестоких идейных противоречий с Западом, в дни, когда мы зрим, как порою гибнет сама природа планеты, когда круговерть иногда заставляет забыть о гармонии прекрасного, когда темные силы пытаются омрачить климат сосуществования человечества, именно сегодня необходимо иногда на миг остановиться, задуматься, глубже ощутить радость, которой пронизаны гениальные этюды Александра Иванова, зовущие людей к миру, свету, добру.

Иногда за всеми его холстами будто видишь сокровенное, озаренное внутренним светом лицо художника, глядящего из далекого далека в грядущее.

Единственный предполагаемый холст, где он будто бы изобразил себя, носит название «Путешественник» и является этюдом к картине, вошедшим в композицию.

Высоко вдаль устремлен взор усталого путника.

Скромно одетый, в грубой войлочной широкополой старой шляпе, видавшей непогоду, стоит перед нами истомленный долгой дорогой, крепко держась за посох жилистой рукой, давно не стриженый, заросший, бородатый человек.

Лик его благороден.

Нищенское облачение не может скрыть возвышенного строя его души.

Стоит вглядеться в тонкий профиль, чтобы понять — перед нами мудрец, подвижник. Странник, не отводя глаз, пристально всматривается в незримую нам цель. Брови его вздеты, хрящеватый заостренный нос, впалые глазницы, острые скулы рисуют нам образ аскета, истово следующего к заветной цели.

Вот он остановился в полутени олив.

Сложная игра холодных рефлексов и отраженного света солнца тончайше передана кистью. И эта приглушенность красок еще ярче заставляет звучать одухотворенный образ путешественника, его скрытое волнение.

Этюд написан, казалось бы, необычайно просто.

Но эта манера восходит к фрескам великих мастеров итальянского Ренессанса. Та же строгость линий, идеальный рисунок, обобщенность формы, микеланджеловская конструктивность. Прибавив ко всему этому чудесное видение живо-писца-реалиста XIX века, вы отличите единственный гениальный почерк новатора — Александра Иванова, сумевшего соединить рафаэлевский рисунок с динамичным современным ощущением цвета, раскрытием сложного психологического образа портрета-этюда. Человек, изображенный на этом полотне, бесконечно добр, сердечен, но тверд. Тверд до конца.

Прочтите строки:

«Каково бы ни было достоинство моей кисти, я все-таки не могу согласиться, чтобы она служила такому делу, истины которого я не признаю».

Таково было художническое, моральное кредо Александра Иванова. Таким, полным идеальных побуждений прошел он свой нелегкий путь в искусстве.

Александр Иванов прекрасно ощущает необходимость этического, духовного воспитания широкого зрителя.

Это к народу обращены все его помыслы.

Он грезил:

«Соединить рафаэлевскую технику с идеями новой цивилизации — вот задача искусства в настоящее время».

Живописец отлично понимал, что высокое духовное содержание требует воплощения в прекрасной художественной форме, иначе значительные идеи не могут быть выражены в искусстве.

Иванова волновали вопросы современности. Только сложности эпохи не давали мастеру возможности более открыто, не в столь завуалированной форме высказывать свои идеи в картинах.

Но в письмах он не оставляет сомнения в своих приверженностях и убеждениях.

Эти строки многое разъясняют в движениях души Александра Иванова зрелого периода:

«Искусство, развитию которого я буду служить, будет вредно для предрассудков и преданий, — это заметят и скажут, что оно стремится преобразовывать жизнь… Оно действительно так.

На берегу Неаполитанского залива.

И далее:

«Если бы, например, мне даже не удалось пробить или намекнуть на высокий и новый путь, стремление к нему все-таки показало, что он существует впереди, и это уже много и даже все, что может дать в настоящую минуту живописец».

Сколько немой боли скрыто в словах «в настоящую минуту».

Невольно вспоминаются страшные гоголевские слова о том, что сейчас в России «ночь и тьма вокруг».

Недаром Иван Крамской с таким обостренным чувством изучал подробно письма Александра Иванова.

Он видел в них подлинное отражение истории своей родины, своего искусства, столь хорошо знакомой ему борьбы с рутиной императорской Академии художеств, кумиром которой был трюизм-штамп, высочайше утвержденный ряд безликих полотен на мифологические или библейские темы.

На современные сюжеты Академией был наложен строжайший запрет.

Поэтому Крамской так сильно сопереживал страданиям гениального собрата по искусству:

«Это одна из самых сильных трагедий, какие только мне удавалось прочитывать. Там есть вещи высокие!»…

Страшно звучат спокойные строки письма Иванова к брату, написанные за пять месяцев до смерти:

«… Ты рассуждал о моем положении по-твоему. Благодарю за собственный план, совсем другой. Картина (т. е. «Явление…». — И. Д.). не есть последняя станция, за которую надобно драться. Я за нее стоял крепко в свое время и выдерживал все бури, работал посреди их и сделал все, чего требовала школа. Но школа — только основание нашему делу живописному, язык, которым мы выражаемся. Нужно теперь учинить другую станцию нашего искусства — его могущество приспособить к требованиям и времени и настоящего положения России».

«Не есть последняя станция…»

Эти строки написаны кровью.

Столько пережил художник, прежде чем прийти к такому выводу. Но Иванов чувствует в себе духовные силы и мужественно говорит о том, что «нужно теперь учинить другую станцию».

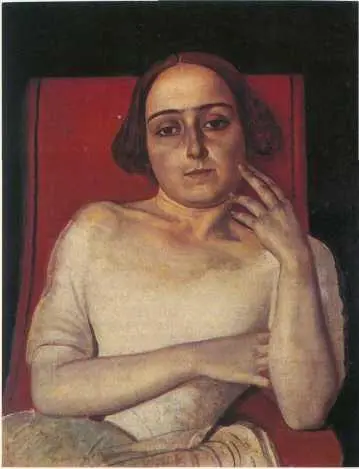

Портрет Виттории Марини.

За этими почти загадочными словами стоят бессонные ночи, долгие беседы с нашими выдающимися деятелями культуры, литературы, науки, публицистики, многие тома прочитанных книг.

Вывод один — надо использовать могущество искусства и приспособить его к требованиям времени, или, как написал об Иванове Александр Бенуа:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: