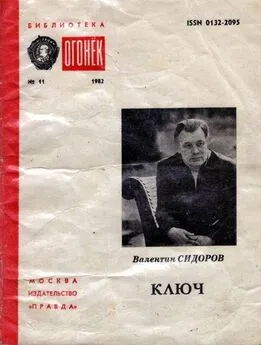

Валентин Сидоров - В поисках Шамбалы

- Название:В поисках Шамбалы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:АиФ-Принт

- Год:2001

- Город:М.

- ISBN:5-93229-086-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Валентин Сидоров - В поисках Шамбалы краткое содержание

В книгу вошли повести `На вершинах`, `Семь дней в Гималаях` и `Рукопожатие на расстоянии`. Их объединяет стремление автора осмыслить и как можно более приблизить к жизни и сознанию людей духовное наследие великого русского художника, философа и мыслителя Николая Рериха.

В поисках Шамбалы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У искусствоведов бытует разделение творчества Рериха на два периода; «русский» и «индийский». Конечно, такое разделение имеет свое основание. Его диктует сама биография художника. И все же оно приблизительно и условно. В «русский» период он неоднократно обращается к индийским сюжетам, а на склоне лет, в разгар увлеченной работы над гималайской серией, пишет знаменитые картины на русские темы; «Сергий-строитель», «Святогор», «Настасья Микулична», «Богатыри просыпаются». Точнее существо дела выразил сам художник, когда внес в записную книжку знаменательные слова: «Повсюду сочетались две темы — Русь и Гималаи».

Никогда для Рериха не стоял вопрос в такой плоскости: Россия или Индия? Он решал эту проблему иначе: Россия и Индия, ибо вся его жизнь была подчинена стремлению найти общие корни двух великих народов.

Свое творчество художник считал неотъемлемой частью русской культуры. Статьи Рериха по справедливости зовут «духовными воззваниями». По-иному их и не назовешь: такой призыв к немедленному действию в них звучит! В одном из «воззваний», написанном, кстати, в «индийский» период, в 1935 году, художник вдохновенно формулирует свою творческую программу:

«И в пустынных просторах, и в пустынной тесноте города, и в песчаной буре, и в наводнении, и в грозе, и молнии будем держать на сердце мысль, подлежащую осуществлению, — о летописи русского искусства, о летописи русской культуры, в образах всенародных, прекрасных и достоверных».

Так называемый «русский» период (если уж принять для удобства схему, предложенную искусствоведами) — особая глава творческой биографии Рериха. Здесь исток всех истоков, начало всех начал художника.

Но постоянная устремленность Рериха к сокровенным глубинам национального искусства вовсе не означала узости и замкнутости его творческого поиска. Мировая живопись в лучших своих образцах питает воображение художника. Несколько лет он живет в Париже. Учится технике рисунка у французского художника Кор-мона. С увлечением изучает картины Пювиса де Шаванна, этого волшебника «скудной, как бы затертой, сдержанной краски, что делает его живопись похожей на гравюры». Оголтелый национализм, дешевая фанаберия спекулянтов идеи претят Рериху. «Оставим зипуны и мурмолки. Кроме балагана, кроме привязанных бород и переодеваний, вспомним, была ли красота в той жизни, которая протекала именно по нашим территориям. Нам есть что вспомнить ценное в глазах всего мира».

Стремясь раскрыть красоту русской истории для современников, Рерих становится археологом. Его раскопки северных курганов предметно воскрешали давно прошедшую эпоху: «Колеблется седой вековой туман; с каждым взмахом лопаты, с каждым ударом лома раскрывается перед вами заманчивое тридесятое царство; шире и богаче развертываются чудесные картины».

Рерих первым обратил внимание на работу наших древних иконописцев. Он первым заговорил о великом культурном и эстетическом значении их труда. Он первым осмелился (именно осмелился) взглянуть на иконы со стороны чистейшей красоты. Отбросив предубеждение, он рассмотрел в иконах и стенописях не грубые, неумелые изображения, а великое декоративное чутье, овладевавшее даже огромными плоскостями.

Сейчас, когда, по выражению Рериха, весь мир склонился перед русской иконой, это кажется азбучной истиной. Но в начале XX века это было неслыханной дерзостью. На уровне курьеза воспринимались предсказания художника: «Даже самые слепые, даже самые тупые скоро поймут великое значение наших примитивов, значение русской иконописи. Поймут и завопят и заахают… Скоро кончится „археологическое“ отношение к историческому и народному творчеству и пышнее расцветет культура искусства».

Обстановка того времени не благоприятствовала начинанию Рериха. Сокровища народного гения были в постыдном и преступном небрежении.

Когда в Индии в 1939 году художник узнал, что Новгород объявлен городом-музеем, он сказал: «А ведь в прошедшем это было бы совсем невозможно, ибо чудесный Ростовский кремль с храмами и палатами был назначен к продаже с торгов. Только самоотверженное вмешательство ростовских граждан спасло русский народ от неслыханного вандализма».

Выступления Рериха в защиту русской иконы вызвали целый переполох. Борьбу пришлось вести сразу на нескольких фронтах. Художники и эстетствующие критики, ориентирующиеся на Запад, видели в иконах серые неуклюжие примитивы. Явно имея в виду «версальского рапсода» Бенуа, с которым Рериха некогда формально объединял «Мир искусства», художник вспоминает: «Когда мы говорили о российских сокровищах, то нам не верили и надменно улыбались, предлагая лучше отправиться в Версаль. Мы никогда не опорочивали иностранных достижений, ибо иначе мы впали бы в шовинизм. Но ради справедливости мы не уставали указывать на великое значение всех ценностей российских».

Были и другие противники, еще более непримиримые, — церковники и официальные охранители традиций. «Омоложение» русской иконы, затеянное Рерихом, они считали кощунством и подрывом незыблемых устоев.

«Любопытно, кто первый направил палеховцев и мстерцев в область былинной иллюстрации? — спрашивал Рерих в том же 1939 году. — Счастлива была мысль использовать народное дарование в этой области. Помню, как на нашем веку этих даровитых мастеров честили „богомазами“. Впрочем, тогда ухитрялись порочить многие народные достояния. Доставалось немало за любовь к народному художеству. Правилен был путь наш. Не пришлось с него сворачивать».

«Омоложение» Рерихом русской иконы обозначило новый рубеж в отношении к культуре нашего прошлого. Взглядам людей открылся неведомый доныне мир, спрятанный в глубине веков. Впечатление было ошеломляющим. Современник Рериха искусствовед Яремич пишет: «Впервые мы услыхали не сухое, отдающее затхлостью мнение археолога о предметах святых и дорогих, а живой голос художника, уяснившего нам подлинное значение старых городов и городищ, древних церковных росписей, и вдруг воскрес живой смысл памятников отдаленных веков. Воистину воскрес, потому что Рерих первый подчеркнул художественную сторону красот древнерусского искусства… И вдруг наше искусство, остававшееся так долго под спудом, озаряется солнечным светом… Отсюда вытекает естественный вывод о громадном значении для нашего существования труда наших предков. Не уныние, не меланхолию, не укор вызывает деятельность прошедших поколений, наоборот, она влечет к ликованию и радости».

Чисто стилизаторские тенденции чужды духу художника. Прошлое не самоцель, утверждает он всей своей деятельностью. «Когда зовем изучать прошлое, будем это делать лишь ради будущего… Когда указываем беречь культурные сокровища, будем это делать не ради старости, но ради молодости».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Валентин Сидоров - Семь дней в Гималаях [документальная повесть]](/books/1067399/valentin-sidorov-sem-dnej-v-gimalayah-dokumental.webp)