Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2

- Название:Лошадь как Искусство. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005903167

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Берков - Лошадь как Искусство. Часть 2 краткое содержание

Лошадь как Искусство. Часть 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Увеличению свободных пространств способствовали и слоновые, которые своим весом постепенно вытаптывали окрестности деревьев в парках, увеличивая площадь будущих саванн. Из-за засухи и сдвига коры началась активность вулканов в Италии, что вызвало еще большее уменьшение площади лесов в северной части Африки, и превращение их в парки с довольно приличным расстоянием между деревьями, чтобы преодолеть которое все чаще приходилось спускаться на землю. Впрочем, уже привычным к бипедальности сахилянтропам это было не так сложно. Вместе с сахилянтропами на землю спускались и некоторые крупные мартышкообразные вроде павианов-гелад – theropithecus brumpti. Правда, поскольку они были меньше, то по веткам бегали на четырех ногах, и этот же способ передвижения остался с ними до сих пор. Гелады адаптировались к земле быстрее наших предков, но тут же столкнулись с наземными хищниками, и поэтому выбрали стратегию «наращивания боевой мощи». Они очень быстро начали увеличиваться в размерах, как любые травоядные которые не могут быстро бегать, как антилопы, а внутривидовой отбор пошел по пути увеличения клыков и агрессии. А чтобы урегулировать агрессию внутри стаи, пришлось применять жесткую систему иерархии – гелады высокосоциальны, у них есть способность собираться в стаи по 200 особей и не ссориться, но это обеспечивается жесткой социальной структурой. К этой великолепной выигрышной стратегии мы еще вернемся, пока поговорим о несчастных сахилянтропах, которым приходилось не сладко, ведь на двух ногах по земле передвигаться неудобно, приходится как-то приспосабливаться, не держась руками за ветки.

И вроде дерево с вкусными плодами рядом, но приходится спускаться со своего, перебегать до него, карабкаться наверх. А тут еще одна напасть: попугаи. Вроде мелочь, а неприятно. При изобилии пищи интереса для приматов они не представляли, но при ее недостатке стали серьезными конкурентами – они питались теми же фруктами, но легко перелетали с дерева на дерево, заставляя тяжелых и медлительных обезьян голодать. И тут не желающим умирать с голода пришлось развивать мозг: запоминать где, что, когда созревает, как ведут себя попугаи, придумывать, как их обхитрить и т. п. Попытки разнообразить рацион за счет наземной пищи и водоемов становились все чаще, но поскольку водоемы высыхали, сахилянтропы переживали не лучшие времена.

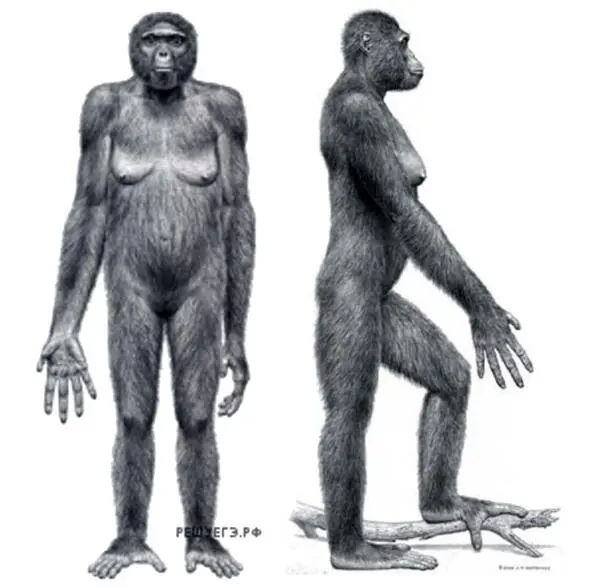

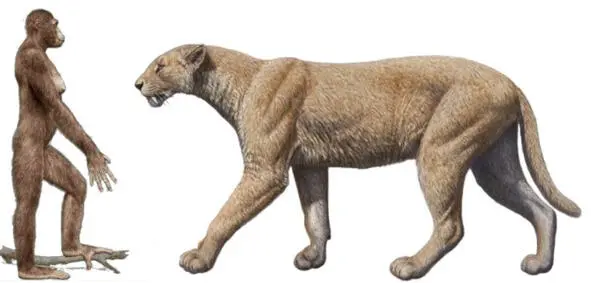

В таких условиях прокормить большую группу фруктоядных было уже проблематично, а недостаток пищи – это повод к раздорам. Поэтому естественно, что сахилянтропы, или вернее к тому времени уже ардипитеки (хотя объем мозга у них был все еще «шимпазиным»), стали разбредаться по окрестностям, живя малыми семьями. Малые группы – это проблема, потому что, собравшись большой группой в лесу, крупные обезьяны могут отбиться даже от леопарда, но маленькая семья подвержена большому риску со стороны крупных хищников. В малых группах не работает и прежняя тактика размножения «в живописном беспорядке». Желающие оставить потомство были вынуждены заботиться о нем, оставаясь с постоянным партнером, что также способствовало уменьшению агрессии в борьбе за самок. Они передвигались от куста к кусту, от буша к небольшим островкам леса, неся в руках пищу для семьи, а то и ребенка, что было не самой простой из задач. Но постепенно к такому способу передвижения привыкли, и это приводило ко все более вертикальному положению, что видно на скелетах ардипитеков, живших 4,5 млн. лет назад. Но медленно передвигающуюся на двух ногах обезьяну на открытых участках видно очень хорошо. Особенно голодающим хищникам. Плотоядные свиньи, медведи, гиены, огромные саблезубые кошки махайроды и динофелисы теперь устраивают засады в зарослях буша, орлы нападают с неба, в речках и озерах поджидают крокодилы… Фильм ужасов и полный экстрим!

За сотни тысяч лет участки леса и буша оказывались все дальше друг от друга. А раз дальше, то и изоляция групп становилась все более явной. Сезонности климата пока не наблюдалось, но разнообразие ландшафта увеличилось: небольшие парки, бушевые кусты, открытые поля с травой и злаками, густые леса у источников воды. По разнообразию флоры и фауны, и огромному количеству животных это самое богатое время в истории Африки! Что это значит? Что голодающим и скрывающимся от хищников ардипитекам пришлось снова напрягать извилины, запоминая, где что растет, как добыть, кто, где живет, чего бояться, как отогнать и т. д. Мало того, если внимательно посмотреть в далекое будущее, на условия, в которых возникают человеческие цивилизации, мы заметим как раз то, что этому способствуют разнообразные, но сочетающиеся ландшафты, то есть сложная информационная среда, служащая толчком для творческой деятельности.

На короткое время 3,8—2,5 млн. лет назад в Африке вновь потеплело (Северная Америка соединилась с Южной, изменив ход океанских течений), климат качнулся в сторону большей влажности, леса увеличили свою площадь и, в разных частях возникло несколько видов грацильных прямоходящих австралопитеков. Эти пузатенькие животные, смешно переваливающиеся при ходьбе, с радостью вернулись в привычные леса, питаясь фруктами и тем, что под ногами, а наиболее «успешные» из них, захватив все прилегающие пищевые ниши, снова вытеснили своих менее агрессивных родственников на границы саванн. Там этим неудачникам пришлось понемногу переключаться на питание злаками. Это создало необходимость думать, где искать пищу, а богатые белком зерновые, дали возможность для наращивания мозга. Но проблема с питанием зерном в том, что оно очень однообразно по составу, и нарастить большие объемы на нем крайне затруднительно. Хотя, судя по очень небольшому росту мозга и форме черепа, до некоторых пор наши предки очень несущественно увеличивали знания о мире, полагаясь, как все животные, на увеличение физических возможностей, скорость и ориентацию на местности. Говорить они еще не умели, зато старались более успешно и быстро передвигаться, лучше держать равновесие, как-то орудовать попадавшимися под руку камнями и палками.

Их теменная доля была чуть больше, чем у современных шимпанзе, что говорит о более развитой моторике. То есть, что-то руками они уже делали. Кроме того, недавние исследования выяснили, что мозг австралопитеков развивался уже дольше, чем у современных обезьян, и темпы роста можно сравнить с современными человеческими! Пока мы не знаем причин такого замедления, но нет дыма без огня…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: