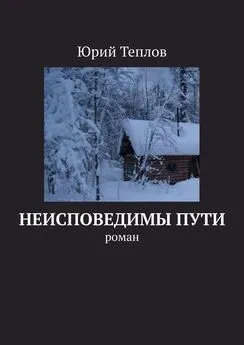

Семён Ходоров - Неисповедимы пути туриста

- Название:Неисповедимы пути туриста

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005690869

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Семён Ходоров - Неисповедимы пути туриста краткое содержание

Неисповедимы пути туриста - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мои стартовые путешествия по земле как-то само собой привязывались к греческому слову «Geo». Именно оно и сыграло решающую роль в моей профессиональной судьбе, в какой-то степени принудив поступить на «geo» – дезический факультет политехнического института. Воспользовавшись льготами студенческого билета, который давал 50% скидку на перелёты, я, опять-таки, впервые в жизни, на тогдашнем флагмане советского аэрофлота, серебристом лайнере АН-10, парил в небесах на десятикилометровой высоте. Вглядываясь в иллюминатор, восхищённо наблюдал за беспрерывно плывущей грядой белоснежных облаков и, за выскальзывающими в их прорехах, бурыми горами, бесконечно зелёной полосой лесов, квадратиками сельскохозяйственных угодий, изгибающимся серпантином водных потоков и сероватыми линиями шоссе и магистралей. Собственно, это и было моим, вторым по счёту, перемещением в постсоветском пространстве. Оно являло собой, удивительную по форме и насыщенную по содержанию, поездку в Москву. В очередной раз, да простит меня читатель за тавтологию, впервые в жизни меня поглотил огромный город, один из самых больших мегаполисов мира, великая столица необъятной советской империи. Вспомнились тогда слова А. С. Пушкина: «Москва! Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нём отозвалось…”. Уж не знаю, как для русского, а в моем маленьком еврейском сердце ещё и как отозвалось. Целыми днями, без устали, я бродил по московским площадям, улицам и переулкам. Арбат и Ордынка, Петровка и Чистые пруды, Замоскворечье и Таганка, Красная площадь и Большой театр – всё было, опять таки, впервые. Я, как герой культового тогда фильма «А я шагаю по Москве», действительно, шествовал под «нормальным летним дождём» по овальному Садовому кольцу, осматривал архитектуру Кремля, любовался шедеврами Третьяковской галереи и поднимался на Воробьёвы горы к знаменитому Московскому университету. Здесь, в тёплой и суетливой атмосфере беспрерывной и быстрой поступи озабоченных и вечно спешащих горожан, зримо просматривалась широкая приветливая хлебосольная русская душа советской столицы. В этом московском путешествии я явственно ощутил, непознанное ранее, какое-то неописуемое, неизвестно откуда взявшееся, чувство тихой и необузданной радости и к, моему немалому удивлению, несоизмеримой гордости за бывшую столицу тогдашнего СССР.

Следующим, едва ли самым важным, симптомом моей «кочующей» болезни стала, по сегодняшний день, нетленная любовь к горам. Отправной точкой этого непередаваемого чувства оказалась секция альпинизма, которому я посвятил все студенческие годы. Символом будущих горовосходителей являлись слова, начертанные на полученных куртках-штормовках: «Альпинизм – школа мужества». Это выражения предполагало преодоление самого себя, максимальное напряжение физических возможностей, величайшую самоотверженность и высокую ответственность. Для меня эта «школа» означала, прежде всего, очередное перемещение из плоскостного городского пространства в живописные вертикальные формы, именуемые горами. Это часть рельефа литосферы, которая представлялась громадными нагромождениями, нависающими над равнинами, воспринималась мною причудливыми скалами и леденящими реками, сильным порывистым ветром и высоким золотым солнцем, крутыми стремнинами и низко падающими звёздами, лысыми отрогами, остроконечными пиками и зелёными долинами. Для меня горы были, прежде всего, состоянием души, в которых она переворачивалась на неопознанную изнанку всеобъемлющего восторга, бурного ликования, искромётной радости и фантастического чувства собственного самоутверждения.

Получалось, что горы покоряют нас, а мы, с непреходящим чувством безответной любви, пытаемся покорить их. Восхождения на вершины всегда являлись волшебной частью нелёгкого, но захватывающего путешествия, которое я всегда вкладывал на алтарь поиска непроторенных дорог. Именно их я искал на карпатской вершине Говерла, в таинственных пещерах Крымских гор, на затяжных, покрытыми нетающими ледниками, крутых кавказских перевалах и при подъёме на заснеженную, самую высокую гору Европы, двуглавый седой Эльбрус.

Благодаря очередному походу по заснеженным Карпатам, в новогоднюю ночь я со своими друзьями, студентами-политехниками, познакомились со студентками медицинского факультета старейшего университета эстонского города Тарту. Симпатичные девушки-эстонки пригласили нас посетить их маленькую, но очень интересную, республику, в незабываемое путешествие по, тогда ещё советской, Прибалтике. Несмотря на то, что сам вырос в европейском городе, который в прежние времена был и австрийским, и венгерским, и польским, там я чувствовал себя, как заграницей. Тарту никак не напоминал стандартный город Страны Советов. И дело даже не в вывесках, которые были на незнакомом языке. Просто узкие, мощёные, красным булыжником, сбегающие вниз к рыночной площади, четырёхвековой давности, улочки и лепная фасадная архитектура причудливых зданий сверкали какой-то первозданной стерильной чистотой. Казалось, что, никому неизвестный чародей, стирает этот древний город волшебным моющим средством. Эти незабываемые ощущения волшебной новизны прибалтийской урбанистики продолжались также при знакомстве с Таллинном, Ригой и Вильнюсом.

Буквально через полгода после посещения Эстонии, Латвии и Литвы я руководил походом по горному Крыму. Так сложилось, что уже на второй день путешествия, при спуске с вершины Чатыр-Даг, какие-то люди в белых халатах, чуть ли насильно, посадили нас, группу из шести человек, в карету скорой помощи и вывезли в Симферополь, где и высадили на привокзальной площади. Оказалось, что в Крыму произошла вспышка холеры, по причине которой нас поселили в карантинную обсервацию. Нам удалось больше неправдой, чем правдами, убежать из этого противохолерного «заповедника» и продолжить своё путешествие по, незапроектированному ранее, маршруту, который получил у нас кодовое название «Автостоп». Оно предполагало бесплатное передвижение на попутном транспорте с согласия водителя. Фактически, мы ехали не туда, куда хотели, а в то место, куда направлялся, подхвативший нас, грузовик, в кузове которого мы размещались. Однако, в любом случае, наша группа перемещалась как во времени, так и в пространстве, устраиваясь в своих палатках на ночлег в пришоссейных лесах. В конечном итоге, нам поневоле пришлось использовать троцкистский лозунг «Движение – всё, конечная цель – ничто». Это в том смысле, что, несмотря на отсутствие какого-либо плана, мы двигались вперёд, куда-то ехали, что-то видели, чем-то впечатлялись, пока очередной водитель не остановил машину у дорожного знака с надписью «Херсон». Через несколько часов наша доблестная группа уже погружалась на древний теплоходик, который отплывал в Киев. Несколько дней так называемого «полукруиза» по самой большой украинской реке пролетел, как одно мгновение. Всё было, как и описывал Н. Гоголь, «чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит сквозь леса и горы полные воды свои».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: