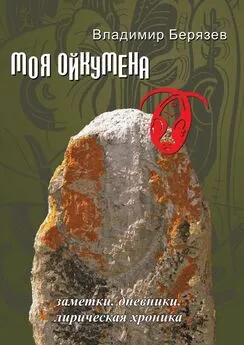

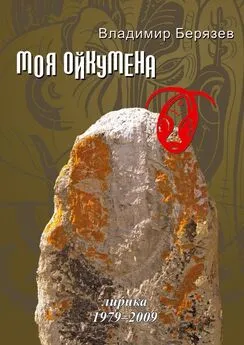

Владимир Берязев - Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе

- Название:Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Ридеро

- Год:неизвестен

- ISBN:9785448375279

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Берязев - Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе краткое содержание

Моя ойкумена. Проза, очерки, эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Калбакташ

750 верст от Новосибирска на юг.

Почти триста из них по горам после Горно-Алтайска.

На самом Чуйском тракте, на древней дороге из Китая в страну Сэвэр-Сибир, почти вплотную к реке – крутолобый, с плоской вершиной каменный холм величиной чуть больше Дворца съездов (он и был таковым – местом собраний).

Скальный язык, выкатившийся к руслу из недр хребта, лежит у входа в степную долину, отвесной стеной обратясь к зеленовато-мутной и мерно шумящей Чуе. До воды саженей сорок, спуск вдоль стены, пологий, удобный, исхоженный за века тысячами и тысячами подошв и копыт. Это и есть Калбакташ – висячий камень.

Это галерея петроглифов, где на сегодняшний день сохранились более тысячи рисунков, это палеолитическая обсерватория, это удобная стоянка, где под каменной стеной почти не ощутим ледяной восточный ветер вдоль Чуи, это невообразимо величественный пейзаж, открытый на три стороны света.

Я сюда скатился, словно камень по осыпи, меня сюда тянет, я здесь был всегда, я здесь буду присутствовать и тогда, когда меня уже не останется в телесном облике.

Что мне напоминает коричнево-красный цвет скального загара, эта прилепленность к вертикально уходящему в небо хребту? Да, в Калбакташе есть что-то отдаленно напоминающее мавзолей. Но могилы – на противололожной стороне Чуи, прямо напротив, там в небольшой пологой долинке я насчитал около ста курганов разных эпох. Там настоящее кладбище. А здесь – молитвенное место.

На вершину Калбакташа очень легко взобраться, можно даже сказать «взойти». С луговой террасы по выступам, словно по лестнице, ты буквально за пару минут оказываешься на довольно просторном плато, так чисто и гладко вылизанном древним ледником, что площадка представляет собой как бы естественный амфитеатр. В самой высокой точке амфитеатра некое подобие сцены с задником в виде плоской стены три метра высотой. На этой сцене, видимо, и происходили главные события. А декорации на стене выполнили самые настоящие художники. Сколько тысяч лет этой каменной графике? Неведомо. И никакая научная датировка не укажет точную дату.

Но одно можно сказать с полным правом: этот изобразительный ряд гораздо древнее всех письменных источников и в отличие от много раз переписываемых рукописей, эта скала не подвергалась никакому другому редактированию, кроме небольших купюр, которые совершили солнце, ветер, вода и мороз, впрочем, безо всякого злого умысла.

Эта скала хранит память Рода.

Первоисточник, неискаженный и неутраченный, вот он – под ногами.

Мы не можем его прочесть, не имеем ни зрения, ни слуха, ни духовного опыта, способного удержать в сознании хотя бы два-три злака из того необъятного поля, что было возделанно допотопным человеком.

Но кое-что прояснилось.

Я знаю, что Калбакташ – это храм под открытым небом, храм, созданный самой природой и сохраненный до сего дня в неприкосновенности.

Никогда и никому уже не удастся восстановить прежних богослужений, да и нужно ли это после того, как на Земле побывал Сын Божий. Важнее приходить сюда как во всякий храм и слушать, пытаться услышать голос первых детей Адамовых, счастливых, пребывающих в долголетии, проводящих досуг свой в беседах с Отцом Небесным.

В поэме «Поле Пелагеи» я попытался передать это сокровенное состояние контакта с памятью Рода, но вряд ли это удалось хотя бы в малой степени. Но не я первый, не я последний, уже десятки и десятки людей пытаются восстановить всю географию палеолетических святилищ. Благо, что во множестве случаев эти места не забыты, как правило, на этих площадках сегодня располагаются православные храмы, мечети или дацаны. Религия хранит память Рода во всей возможной на нынешний момент полноте. Однако многое и многое остается сокрыто под панцирем Великого Оледенения, за семью печатями того древнего запрета, который, возможно, в скором времени будет снят или ослаблен.

Первыми возможность приоткрыть завесу почувствовали художники. Еще в восьмидесятых годах сибиряки Николай Рыбаков, Александр Бобкин и Сергей Дыков (Красноярск, Новокузнецк, Горно-Алтайск) заложили основу течения в живописи, которое потом и в Москве и в Западной Европе получило условное название «Артмиф», а во время зимней Олимпиады в Лиллехаммере даже стало стилистикой графического дизайна для этого всепланетного мероприятия.

Новосибирец Валерий Ромм, бывший артист балета, а ныне – хореограф и историк искусств, сделал открытие, которое еще только предстоит осмыслить, для того чтобы внести существенные коррективы в наши представления о человеке добиблейском и ветхозаветном. Он лаконично и убедительно доказал, что многие наскальные изображения человечков, возраст которых исчисляется десятком тысячелетий, не что иное, как подробное описание очень сложного, с развитой хореографической культурой, танца. Уже одно только это заставляет крепко задуматься – чем же занимался человек эти тридцать пять тысяч лет, прежде чем ему пришло в голову пойти по пути технологической цивилизации. Задуматься и попытаться вспомнить.

Именно в возможности вспомнить я ничуть не сомневаюсь. Но делать это придется без помощи археологии, та культура не была материальной, горшки склеивать нет нужды. Единственный метод воспоминания – художественный, то есть с помощью интуиции, а, в моменты наивысшего напряжения, и с помощью более высокого дара. Но даже провиденциальные способности, изначально и по праву присущие художнику, сегодня должны раскрываться без юродства и шизофрении, мы поставлены в такие условия, когда нужно делать свое дело в полном рассудке, не впадая в шаманский транс и другие формы экзальтации.

Это и есть свобода.

Привезти на Алтай нового человека – радость.

В этот раз я вез сразу троих: художников Данилу и Сергея Меньшиковых и поэта Станислава Михайлова.

Заранее, еще с зимы говорил, что ехать надо в середине мая, когда и маральник, и черемуха в цвету, когда на альпийских лугах при желании можно уловить шелест раскрывающихся бутонов, а горы, даже ближние, невысокие, покрытые рыжей щетиной еще не проснувшейся лиственницы, с утра до самого полдня стоят под ослепительной шапкой выпавшего ночью снега.

Из-за поздней весны выехали 17-го мая.

Расстояние в почти 400 верст от Новосибирска до Бийска одолели за четыре с небольшим часа и, кабы не замена лопнувшего колеса, то были б на мосту через Бию уже в полдень.

Если Бийск – ворота Горного Алтая, то дорожка, ведущая от ворот ко дворцу, проложена добрым хозяином как по линеечке. Девяносто километров стремительной, уходящей полого вверх аллеи. Вот тут-то и происходит подлинное чудо: за какие-то сорок минут полета сквозь плотный строй серебристых, покрытых клейкой листвой тополей, ты вдруг вкатываешься в совершенно иной мир. Перед Сростками на горизонте вырастает Бабырган – гора со священным озером на вершине, одинокий страж на самом пороге горной страны, Бабырган далеко – на левом берегу Катуни, и, чудится, он то приближается, то отдаляется, медленно-медленно смещаясь вправо, вбок и, наконец, почти за спину. Бабырган, скалистый великан с гулким гортанным именем воина, хотя в переводе это имя означает всего лишь диковинного зверька – белку-летягу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: