Марианна Вулф - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения

- Название:Пруст и кальмар. Нейробиология чтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-18966-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марианна Вулф - Пруст и кальмар. Нейробиология чтения краткое содержание

В этой книге, мгновенно завоевавшей мировую известность, видный американский нейробиолог Марианна Вулф исследует, как «открытая архитектура», пластичность нашего мозга помогает и мешает людям в их попытках научиться читать и обрабатывать письменный язык. Читателю предстоит увлекательное путешествие по временам и эпохам, знакомство с разнообразными иллюстрациями развития отдельного человека – от младенца, который слушает колыбельную, до настоящего эксперта – читателя произведений Пруста. Разобравшись, как эволюция и развитие чтения изменили само устройство человеческого мозга и суть нашей интеллектуальной жизни, мы поймем, что мы – это действительно то, что мы читаем.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

Пруст и кальмар. Нейробиология чтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

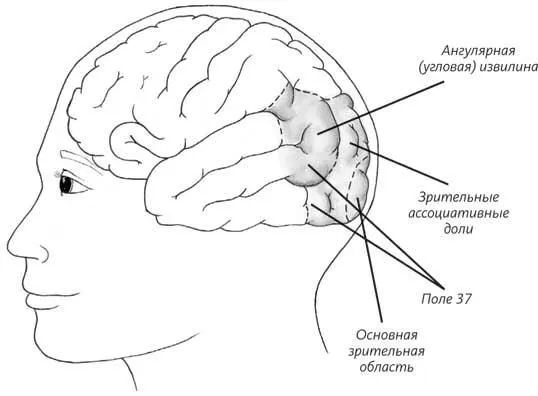

Однако, когда мы видим эти круги и линии и интерпретируем их как значимые символы, нам требуются новые нейронные пути. Как показала работа Рейчла, наличие статуса настоящего слова, имеющего значение, удваивает или утраивает нейронную активность мозга. Знакомство с основными путями, используемыми читающим токены мозгом, является отличной базой для понимания того, что происходит в мозге, читающем более сложные тексты. Наши предки могли читать токены, потому что их мозг был способен связывать базовые зрительные области со смежными областями, предназначенными для более сложной зрительной и концептуальной обработки. Эти смежные области обнаруживаются и в других затылочных зонах, а также в соседних височных и теменных отделах мозга. Височные доли задействованы в огромном количестве слуховых и языковых процессов, которые участвуют в обеспечении способности понимать значение слов. Подобным образом теменные доли участвуют в широком диапазоне связанных с языком процессов, а также с пространственными и вычислительными функциями. Когда подобный токену визуальный символ наделяется значением, наш мозг связывает базовые зрительные области как с языковой, так и с концептуальной системой в височных и теменных долях, а также с областями зрительной и слуховой специализации, которые называются «ассоциативными зонами».

Следовательно, даже для маленьких токенов символизация использует и расширяет две из самых важных характеристик человеческого мозга: способность к специализации и установлению новых связей между ассоциативными зонами. Одним из главных отличий мозга человека от мозга всех остальных приматов является размер части мозга, занятой этими ассоциативными долями. Области, необходимые для чтения символов, отвечают за более сложную сенсорную обработку и за создание ментальных репрезентаций информации для последующего использования (задумайтесь над словом репрезентации : приставка ре- имеет значение «повторное действие») [10]. Эта способность создавать репрезентации жизненно важна для использования символов и для большей части нашей интеллектуальной жизни. Она помогает человеку запоминать и отыскивать сохраненные репрезентации самых разных типов, от зрительных образов, например следов хищников, до звуковых сигналов, например слов или рычания тигра. Более того, эта возможность репрезентации подготавливает почву для того, чтобы эволюционно наша способность к распознаванию моделей информации во всем, что нас окружает, стала практически непроизвольной. Все это дает нам возможность стать специалистами по идентификации различной сенсорной информации – как следов мохнатых мамонтов, так и токенов для обозначения коз. Все это – части единого целого.

Чтение символов требовало от наших предков чего-то большего, чем просто зрительной специализации. Решающее значение имела связь зрительных репрезентаций с лингвистической и концептуальной информацией. Норман Гешвинд, выдающийся невролог-бихевиорист, назвал область ангулярной извилины , расположенной в месте соединения трех задних долей мозга, «ассоциативной областью ассоциативных областей» [11]. Она имеет идеальное расположение для связывания различных видов сенсорной информации. Французский невролог XIX века Жозеф-Жюль Дежерин обнаружил, что повреждение зоны ангулярной извилины приводит к утрате способности читать и писать [12]. В наши дни нейробиологи Джон Габриэли и Рассел Полдрак вместе со своими группами в Массачусетском технологическом институте и Калифорнийском университете в Лос-Анжелесе в ходе исследований методом нейровизуализации обнаружили, что пути к зоне ангулярной извилины и от нее интенсивно активируются в процессе становления навыка чтения [13].

Рис. 2.3. Первый мозг, умеющий читать токены

На основании работ Рейчла, Полдрака и Габриэли мы можем заключить, что вероятным физиологическим базисом первоначального чтения токенов у наших предков была небольшая новая нейронная сеть, связывающая зону ангулярной извилины с несколькими расположенными по соседству зрительными областями и, если Деан не ошибался, несколькими теменными областями, ответственными за способность к количественному мышлению, а также затылочно-височными зонами, ответственными за распознавание объектов (то есть полем 37) (см. рис. 2.3). Новая форма связности, пусть и рудиментарная, возникла с использованием токенов, а вместе с ней состоялся первый когнитивный прорыв человеческого вида на пути к чтению. Обучая следующие поколения использованию постоянно увеличивающегося набора символов, наши предки, по существу, передавали знания о способности мозга к адаптации и изменениям. Наш мозг готовил себя к чтению.

Вы заметили, как живописна буква Y и насколько многочисленны ее значения? Дерево – это Y , пересечение двух дорог – это тоже Y , две сливающиеся реки, голова осла и голова быка, бокал с ножкой, лилия на стебле и нищий, воздевающий руки, – все это Y . Эти наблюдения можно распространить на все, что составляет элементы разных букв, придуманных человеком [14].

Виктор ГюгоК концу 4-го тысячелетия до нашей эры произошел второй прорыв: отдельные шумерские записи превратились в систему клинописи, а египетские символы стали системой иероглифов [15]. Ученые все больше спорят о том, были ли шумеры и египтяне изобретателями письменности, но нет сомнения, что шумеры изобрели одну из первых и самых почитаемых систем письма, влияние которой продолжилось в замечательной ассиро-вавилонской системе, использовавшейся по всей Месопотамии [16]. Слово клинопись происходит от латинского cuneus , что означает «гвоздь», то есть само слово описывает клиновидную форму шрифта. Используя заостренный стебель тростника, наши предки создали шрифт, который для неопытного глаза выглядит как следы птичьих лапок (см. рис. 2.4).

Рис. 2.4. Примеры клинописи

Открытие этих странноватых символов произошло сравнительно недавно и свидетельствует о том, на какие жертвы порой готовы идти отважные лингвисты, чтобы понять, как появился язык. Современные исследователи любят рассказывать о том, как в XIX веке ученый и военнослужащий Генри Роулинсон рисковал жизнью, чтобы исследовать древние письмена на территории современного Ирана. Роулинсон свисал на веревке с высоты почти сто метров и копировал первые шумерские надписи, вырезанные на поверхности отвесной скалы [17].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: