Мартин Брезиер - Затерянный мир Дарвина. Тайная история жизни на Земле

- Название:Затерянный мир Дарвина. Тайная история жизни на Земле

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Corpus

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100929-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Мартин Брезиер - Затерянный мир Дарвина. Тайная история жизни на Земле краткое содержание

Затерянный мир Дарвина. Тайная история жизни на Земле - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

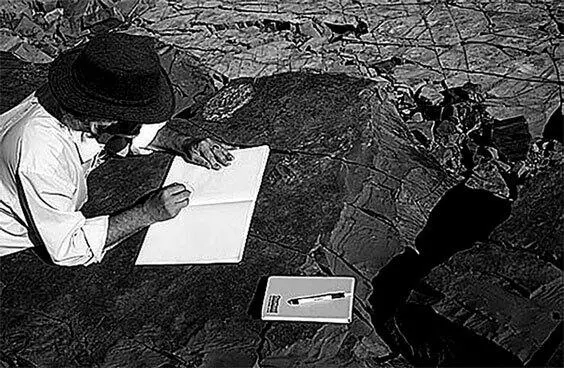

Рис. 14.Палеонтолог за работой. Автор срисовывает отпечаток эдиакарской окаменелости (ок. 575 млн лет) у Мистейкен-Пойнта (Ньюфаундленд). Картирование и обмеры предшествуют изготовлению точных слепков, которые затем применяются для автоматизированного построения изображений, в т. ч. для лазерного сканирования. Все это помогает ученым детально реконструировать облик сложных окаменелостей наподобие брадгатии. Фото Д. Макилроя.

Рис. 15.Пиццеобразный отпечаток айвсхедии. Этот рисунок я сделал после анализа изображений окаменелостей и их слепков из района Мистейкен-Пойнт. Айвсхедия появляется в породах старше 570 млн лет. Она выглядит как беспорядочное нагромождение элементов, напоминающих фрактофузус, в лунках на “пицце”. Диаметр окаменелости составляет около 40 см.

Диковатая Дикинсония

Итак, странности обнаружились в старой породе в Северной Атлантике. Но ведь следы наших животных предков должны, наверное, обнаружиться и в Южной Австралии, в охотничьих угодьях Мартина Глесснера? Эти породы примерно на 10 млн лет старше кембрийского взрыва. Содержат ли они решение задачи Дарвина о пропавших окаменелостях?

Одной из обычнейших в кварцитах Ронсли (Южная Австралия) окаменелостей является дикинсония ( Dickinsonia ). Она напоминает большой отпечаток пальца: овальный диск, аккуратно поделенный на десятки сегментов бороздками, отходящими от центрального гребня или желобка ( рис. 16 , также см. вкладку ). Как и большинство иных окаменелостей из Австралии и с побережья российского Белого моря, дикинсония, как правило, сохранилась в виде вогнутых отпечатков в напластованиях. Условия для поиска окаменелостей очень отличаются от условий Мистейкен-Пойнта, где все, что приходится делать ученым, – это гулять по осадочным породам, разглядывая выставленные напоказ окаменелости. В Австралии же приходится переворачивать крупные фрагменты породы и даже заползать под нависающую скалу ( см. вкладку ), а это гораздо утомительнее.

Самые маленькие отпечатки дикинсонии – размером с горошину, а диаметр крупнейших может достигать 1 м. Мартин Глесснер был склонен видеть в этих окаменелостях предков современных червей. Так, его поражало их сходство с многощетинковыми червями Spinther . Увы, теперь установлено, что маленький (ок. 5 мм в длину) червь – это высокоспециализированный паразит, живущий на строго определенных губках, а значит, его упрощенная форма едва ли указывает на почтенный возраст. Много вопросов вызывает и “червячная” гипотеза. У дикинсонии нет явных признаков ни головы, ни ротового и анального отверстия, ни пищеварительной системы. Более того, сегменты дикинсонии (как показал российский палеонтолог Михаил Федонкин), как правило, чередуются вдоль оси тела, порождая симметрию скользящего отражения [139]. Ни одно другое из известных в прошлом или сейчас животных такой симметрией не обладает. Кроме чарнии, брадгатии, фрактофузуса и айвсхедии.

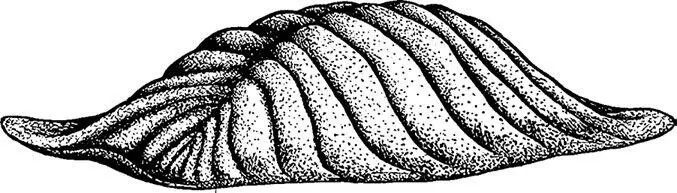

Рис. 16.Гипотетическая реконструкция дикинсонии, предложенная Дж. Антклиффом и нарисованная Л. Беттисон. Диаметр этой окаменелости (она появляется в геологической летописи ок. 555 млн лет назад) варьирует от нескольких сантиметров до почти 1 м. “Авторы” этих отпечатков не обладали подлинной двусторонней симметрией и не имели явных следов ротового и анального отверстий, а также пищеварительного тракта.

Брюс Раннегар из Лос-Анджелеса показал, что тело дикинсонии могло достигать величины и толщины скатерти, и неудивительно, что оно с чрезвычайной легкостью сминалось и складывалось [140]. Правда, трудно представить, как такой организм передвигался по дну. Может статься, впрочем, что он и вовсе не передвигался, а прикреплялся ко дну и выуживал пищу из ила под собой. Однако есть основания полагать, что дикинсония умела скакать по дну, оставляя за собой на иле еле заметные следы. Но порой действительность интереснее фантазии. Самое простое объяснение этих следов мы находим в ветреный день: вспомните, как по тротуару скользит газетный лист. Нечто вроде этого, похоже (скажем, под воздействием волн или течений), происходило на дне морском в эдиакарское время [141].

С ног на голову

На первый взгляд, сприггина ( Spriggina ) с узким и длинным телом больше подходит на роль предка червей, чем скатертеобразная дикинсония. Тело сприггины примерно того же размера и формы, что и мизинец. Оно так же, как и палец, разделено поперечными линиями и бороздками, а на месте ногтя находится серповидная “голова” организма. Мартин Глесснер уловил сходство этого ископаемого с современным тропическим червем томоптерисом ( Tommopteris ).

Этот червь в изобилии водится в поверхностных водах Тихого океана – особенно в определенные моменты лунного цикла, служащие для размножения. Десятилетиями сравнение сприггины и томоптериса всех устраивало – пока Дольф Зейлахер не решил изменить мнение насчет сприггины и перевернуть с ног на голову само ископаемое.

По мнению Зейлахера, мы настолько увлеклись сравнением сприггины с современным червем, что нам не пришло в голову перевернуть ее, представив серп не “головой” животного, а “якорем”. Ориентированная таким образом сприггина превратилась в напоминающее чарнию существо. Более того, у сприггины присутствует диагностический признак вендобионтов: симметрия скользящего отражения . Иными словами, ученые провалили своего рода тест Роршаха [142].

То, что мы увидим в окаменелостях, полностью зависит от исходных посылок – в данном случае от наших тайных предпочтений в отношении полярности. Нужно уметь отличать верх от низа. Но касательно сприггины мы до сих пор не определились [143].

Лукавство Фибоначчи

В прошлом считалось обычным делом видеть в отпечатках с фермы Эдиакара медуз, червей и членистоногих. Если так, то ученым не хватало информации о других крупных группах беспозвоночных, например типа иглокожие (включающего морских звезд и морских ежей). И здесь на сцену выходит трибрахидиум ( Tribrachidium ).

Это дисковидный отпечаток размером с крупную монету, на котором можно рассмотреть три лопасти, выходящие из центральной точки: похоже на символ трискелион. Позднее сопоставимое с трибрахидиумом ископаемое аркаруа (но с пятью, а не с тремя “лучами”) открыл австралийский геолог Джим Гелинг [144]. Эти окаменелости долго считались родственниками современных морских звезд и морских ежей, то есть иглокожих с пятилучевой симметрией. Но этой изящной гипотезе мешают два неудобных факта. Во-первых, древнейшим из достоверно известных иглокожих начала кембрия не свойственна ни пяти-, ни трехлучевая симметрия. Следовательно, подобные виды симметрии появились позднее. Во-вторых, организмы, имеющие три или пять частей и теперь встречаются повсеместно: от простейших вроде Quinqueloculina (с пятью камерами; см. гл. 1) и Triloculina (с тремя камерами) до пятилепесткового шиповника и трехлепестковой лилии. Пяти- и трехлучевая симметрии возникают потому, что числа 3 и 5 входят в последовательность Фибоначчи: 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д. Этот ряд в природе обычен по очень простой причине: в результате деления 5 на 3 (или 13 на 8) получается иррациональное число Φ. Оно само допускает стабильную упаковку повторяющихся элементов вокруг оси. Кратность и повторяемость в природе почти всегда сопряжены с числами 3 и 5 [145]. Правда, наличие трех (или пяти) частей довольно мало расскажет о родственных отношениях организма, будь то шиповник или дисковидная аркаруа ( Arkarua ). К счастью для природы и к расстройству поклонников иглокожих, эти числа для представителей царства животные не могут служить решающим признаком – лишь вторичным, производным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: