Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке

- Название:Дарвинизм в XXI веке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ACT, Corpus

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-112710-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Жуков - Дарвинизм в XXI веке краткое содержание

Дарвинизм в XXI веке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Поначалу ученые расценили это как интересный, но уникальный случай. Однако в последующие годы признаки разделения труда стали демонстрировать и другие линии. В конце концов исследователи извлекли из морозильников все ранее замороженные пробы и провели полный метагеномный анализ. Эта инвентаризация была приурочена к преодолению бактериями рубежа в 60 000 поколений, так что общее число составило 120×12=1440 проб. Их анализ позволил выявить все те возникшие за это время мутации, которым удалось достичь хотя бы 10 %-ной частоты, и проследить дальнейшую судьбу каждой из них. В результате оказалось, что к моменту проведения «ревизии» пары клад, устойчиво сосуществующие друг с другом на протяжении многих поколений, сформировались по крайней мере в 9 из 12 экспериментальных линий. То есть самоусложнение эволюционирующей монокультурной популяции и ее превращение в простейшую экосистему — не редкий выверт, а наиболее вероятный (если не неизбежный) эволюционный сценарий.

При этом во всех этих линиях внутри каждой из сосуществующих клад продолжалась собственная эволюция — возникали новые мутации, некоторые из них подхватывались отбором и т. д. Но теперь уже им приходилось приспосабливаться не только к стабильным, раз и навсегда заданным абиотическим условиям, но и к взаимодействию с партнерами по «экосистеме». А поскольку те претерпевали собственную эволюцию, сами требования к эволюционирующим кладам уже не оставались стабильными. И действительно, в некоторых из выявленных пар клад то соотношение их долей, при котором достигалось равновесие, с течением времени изменялось.

По сути дела, наблюдение «минимальной эволюции» на этом закончено — дальше бактериям в мичиганской лаборатории придется эволюционировать уже в сообществах.

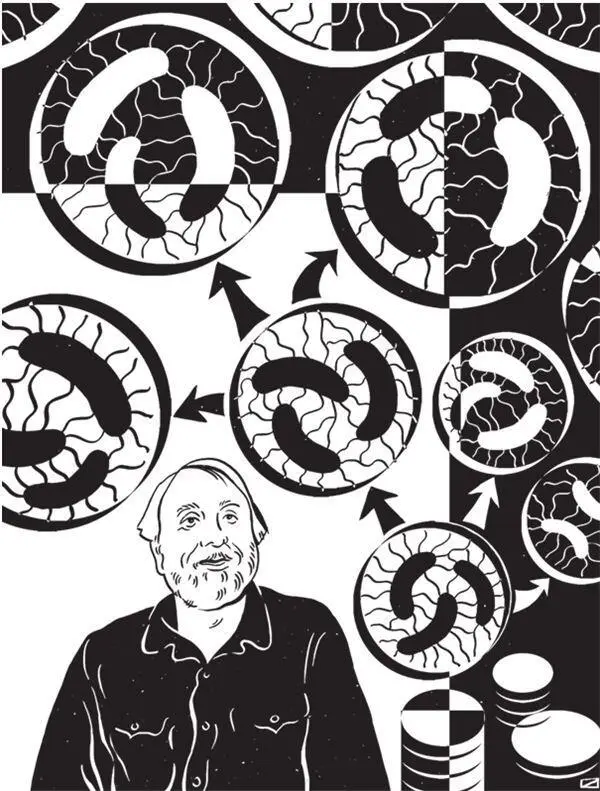

Вряд ли, впрочем, Ленски и его сотрудники об этом жалеют. Ответы на свои первоначальные вопросы они получили, а обнаруженный ими феномен самопроизвольного усложнения эволюционирующей системы открывает перспективы новых исследований. Его теоретическое значение еще предстоит осмыслить. Для нашей же темы результаты, полученные группой Ленски, важны, во-первых, как точка отсчета, показывающая, как выглядит эволюция, на которую не влияют биотические связи, — и тем самым позволяющая оценить это влияние. Но еще важнее открытый в этом эксперименте феномен возникновения экосистемы de novo — даже не из случайного набора оказавшихся в одном пространстве видов, а «из ничего», из единственной эволюционирующей популяции. Это наводит на мысль, что экосистемный подход — не просто один из возможных аспектов рассмотрения эволюции, но необходимое условие для ее более глубокого понимания.

Но если так, то неизбежно встает вопрос: а как, по каким законам и посредством каких механизмов эволюционируют сами экосистемы? Понятно, что они тоже представляют собой результат определенной эволюции. Можно предположить, что эта эволюция имеет определенное сходство с дарвиновским механизмом: менее устойчивые системы со временем замещаются более устойчивыми, менее способные к экспансии — более способными. Однако прямо отождествить механизм эволюции экосистем с дарвиновским не получится — у экосистемы нет генома, случайные изменения в котором могли бы стать предметом отбора. Нет у нее ни смены поколений, ни разделения на дискретные единицы-особи — каждая экосистема представляет собой одновременно и особь, и популяцию. Сходство экосистемы с популяцией не столь очевидно, как с индивидуальной особью, но в его наличии легко убедиться: если уменьшить размер экосистемы (скажем, вырубить и распахать половину лесного массива или опустить уровень воды в водохранилище так, чтобы его площадь уменьшилась вдвое), оставшаяся часть экосистемы будет функционировать так же, как и прежде (за исключением разве что новой границы, где сформируется характерное пограничное сообщество — опушка или прибрежная зона). Даже относительно просто устроенные организмы на это неспособны: они могут восстановить свое тело из оставшейся части, но вряд ли будут функционировать в половинном размере так, словно вообще ничего не случилось [215] Исключение составляют растения, образующие дерновину — плотную сеть корневищ и побегов, часто представляющую собой единое растение или его клоны, возникшие в результате вегетативного размножения. Однако такие растения тоже являются одновременно и индивидуальной особью и популяцией; сами понятия «особь», «индивидуум» или «организм» применимы к ним лишь условно.

. Но примерно так же ведет себя популяция, которая из-за какого-то внешнего воздействия уменьшилась вдвое. Конечно, все это справедливо лишь в определенных пределах: как уже говорилось в этой главе, если размеры «урезанной» экосистемы окажутся слишком маленькими, из нее выпадут существа, занимавшие верхние этажи трофической пирамиды, да и вообще крупные животные. Но и у любой популяции есть критический порог численности, опустившись ниже которого она необратимо деградирует.

Так что прямо перенести на эволюцию экосистем то, что мы уже знаем об эволюции организмов, явно не удастся. Теорию ценотической эволюции придется разрабатывать как совершенно самостоятельную. Задача эта выглядит чрезвычайно соблазнительно, однако даже если такую теорию вообще возможно создать, это — дело неблизкого будущего.

Завершая эту главу, обратим внимание вот на что. Хотя теория экосистемного контроля сегодня пользуется в мировом научном сообществе гораздо меньшей известностью и популярностью, чем, на мой взгляд, она заслуживает, сама идея синтеза эволюционной теории с экологией (подобного тому синтезу классического эволюционизма с генетикой, который в 1920-х — 1940-х годах привел к созданию синтетической теории эволюции), что называется, витает в воздухе. Ощущение необходимости такого синтеза и попытки сделать хотя бы предварительные шаги в этом направлении проступают в работах исследователей самых разных специальностей и научных школ: от палеонтологии (где палеоэкологические реконструкции стали в последнее время даже не модой, а почти обязательным требованием) до молекулярной биологии и компьютерного моделирования. Для экологов же такое мнение стало само собой разумеющимся. «Ничто в экологии не имеет смысла вне эволюции, а в эволюции — вне экологии», — таким парафразом уже знакомой нам максимы Добржанского профессор Гиляров выражает основную мысль обширной обзорной статьи известного эволюционного эколога Томаса Шёнера, посвященной современным исследованиям взаимодействия экологических и эволюционных процессов. Есть ощущение, что именно здесь, на этом поле назревает новый крупный рывок в понимании эволюции. Поэтому я и позволил себе уделить этой теме столько места — глава, посвященная ей, оказалась самой большой во всей книге.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: